|

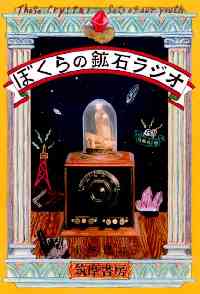

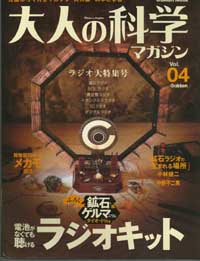

大人の科学 Vol.04

これを本屋の店頭で見つけて早速娘の為に買ったのだ。最近の子供達は

ものを作るということを知らない。それ以上に神秘感を感じ取る心が薄

れているように思えるのだ。このページが5年前に初めて設けられた時に

小林健二さんの鉱石ラジオを紹介したが、その小林さんのお部屋の紹介

もある。夢を子供たちに与えるのは大人の大切な義務なのだ。この号は

ラジオ通信の不思議さを教える特集だ。ついている鉱石ラジオの付録には

感心した。キットで纏められているが考えながら作る事を学ばされる筈だ。

定価\1680(税込み)だが本の122ページの中身も立派なものだ。

52ページに掲載されている「超天才科学者ニコラ・テスラ」等は編集子も知らなか

った事が書かれていた。 娘に電話をして「組み立てたかね?」と聞いたら

「日曜日の楽しみに取ってある!」という返事だった。

私も欲しくなって来たのだが,今店頭に並んでいるから,是非買ってみて

読んで頂きたい本だ。これが導入になって通信に興味を持って携帯電話

をバラシてみる子供たちが増えたら嬉しいことだと思う。JARLもこんな

ものをJARL Newsに付録としてつければアマチュア無線は再び盛んになると思

うのだ。

IC-7800と一緒に卓上に並べてみたらと思うだけでもゾクゾクする Hi!

1050000:1680のコスト比率があるか、ないか? お試しあれ 2004.5.12日

GAKKEN発行 ISBN4-05-603519-9 C9440 JS記

|

|

なぜ人はニセ科学を信じるか[1]と[II] 著者 マィクル・シャーマー

不景気になると必ずと言っていいくらい「新発明」とか「特許出願中」と称

する品物を売り込みに来る。科学とはそんなに新発見はないし、新考案

もない。電気代が半分になる蛍光灯とか、乾電池が充電できるとか言っ

たいい加減なものから、高度なものは常温核融合とか、常温超伝導とか

まである。政治がらみでの大嘘ではミチューリン農法などは20年近くもソヴィエト

時代のロシァを翻弄し続けた。結果はロシァの生物遺伝学の遅れを齎したのだ。

この本は数年前に単行本として発行されたが、秋になって早川文庫から

1,2の分冊で発行された。筆者は新聞記者出身だがII巻では有名な「アゥシュヴ

ィッツ」のホロコーストがないとする論陣を貼るグループに取材して、その論点の根

拠をインタヴューして,すり替えが何処で行われているかを究明する。

実に根気の要る取材を繰り返しながら間違いを正そうとする態度には感

心した。全ての人達がこうした態度で物事を認識していけば間違いはお

こらないし、TV番組の下らない世界七不思議といった視聴率を上げる為

のいい加減な番組もなくなるだろう。新春にかけて是非科学的な生活態

度で臨もうとする方々にお勧めしたい。UFOとか幽霊を信じる人は是非こ

の正月の休暇中に一読してほしいと思う。

早川書房発行 各巻\700 ISBN4-15-050281-1 C0140

|

|

題名「電撃戦」原題「Blitzrieg」著者 レン・ディトン

題名を読むと戦記ものである。確かに第2次大戦のドィツの電撃戦を主題

にしている。しかし読み進むに及んでこれは面白半分なものではない。筆

者の作品には「バトル・オブ・ブレティン」上下があるが,歴史的な背景を

正確に記述しているもので,日本の高校クラスのチャランポランな西洋史

近代史に比較したら何百倍も素晴らしい歴史書である。ドィツが第1次大

戦に敗れて,皇帝が退位する時代の欧州の共産主義と言う名の労働運動を

(実は単なる貧困層の反乱)通じて,ヒトラーが台頭するドィツの時代を正

しく説いていく筆致は素晴らしい。私の学生時代にはカール・リープクネヒトの革命

闘争が主流のような書物が多かった。しかしレンの調査した資料は説得力が

ある。

この本は,正に欧州の第1次大戦から第2次大戦への道程を社会的な背景を

淡々と記述する。近代史の理解の難しさは此処にあるのだろう。彼は戦争

の背景を理解して戦史を書こうとする。歴史学者がともすると主義を元に

自由とか開放を謳うのは一つの見方に過ぎない事を知った。著者は1929に

ロンドンに生まれたイギリス人だが様々な職業を遍歴して現在軍事ドキュメントもの

を書いては世界一流の人だ。他に「戦闘機-バトル・オブ・ブレティン」がある。

私がドィツ民族は何故,ナチに従い英米を相手に戦ったかの真相を知る事が出

来たのはこの本の御蔭だった。ヒトラーに夢を託さざるを得なかった政治家の

欠乏したドィツを惜しむが,現在のドィツの執る政治の背景を知る為の好個の

1冊と信じる。 齋藤醇爾 9月15日

早川書房発行 ISBN4-15-050185-8 CO122 Y860E

|

|

日経サィエンス(月刊誌)

最近は科学離れが進んでいて売れ行きは今ひとつと聞く。現在書店で棚に

並ぶ科学誌というと、この他にはNewton(ニュートン)がある位だ。筆者が学生時

代には、「科学朝日」「自然」「科学」「ポピュラーサィエンス」等があった。

アマチュア無線雑誌などでも「無線と実験」「電波科学」「電波実験」「CQ」

「ラジオ技術」等があった。しかし物作りが廃れて一億総購買者の時代がき

てからは、物作りは貧乏くさく映るのだろうか?雑誌も相次いで廃刊にな

り漫画全盛の世の中である。これは偏に読む本が流行らない傾向を示して

いる。視覚から訴える紙面構成が今のTV時代に育った若者に受けるのだろ

う。確かに直接五感に訴えるという本(?)という意味では科学誌は一遍読

んで頭の中で咀嚼して考えてから感じるというプロセスが必要になる。なか

には他の知識を学んで再読する必要がある。しかし論理的というのはそう

したものだ。火星が地球に最接近という話題一つをとっても、言葉通りの

理解で天体望遠鏡を覗いてみるのも良いことだが、何故再接近が生じるの

か?何故惑星の軌道は傾いているのだろう?という事に疑問を持ち、では

他の惑星はどうなってるのだろう?という疑問の連鎖に興味を持つことが

科学への入り口であろう。 そんな事を知らなくても一般的な人間生活を

送ることが出来るという安易さが、一般人の科学への関心の薄さになって

来ているのは悲しい。日経サイエンスは宇宙物理から化学、工学、医学に至

る総合された世界の最新の論文を平易に解説する数少ない雑誌で、主には

アメリカで発行されているアメリカン・サィエンス誌の論文の翻訳が多い。

発行 日経サイエンス社、発売 日本経済新聞社 発売日 毎月25日

誌価 1400円(税込み)

|

|

NSA(アメリカ国家安全保障局)の正体

--電磁波通信を全て傍受する組織。

イラク戦争の報道を通じて情報戦争が大きな役割を示している。この本は情

報がどういう組織で,どのような手段で得られているかを書いたものだ。

著者のジェィムズ・バンフォードは1947年生まれ,ABCテレヴィのプロデューサー等を勤め

カリフォルニァ大学大学院の客員教授である。冷戦時代からヴェトナム戦を通じて熾

烈な情報戦で何が行われたかを解説する。座右の書と言うよりも,アマチュア

無線の使用しているモードが(EME通信),この情報戦の中で開発された背景

更には人工電離層の実験,懐かしいSP-600JX17やコリンズの51S1が並ぶ傍受

のお話がフンダンに出てくる。とりわけ海底電線の上に座り込んだ潜水

艦でソ連の極東地域の軍事基地の電話を丸ごと盗聴したり、世界に張り

巡らせるインテルサット衛星の商業電話を全て傍受するエシャロンなどの詳細,NSAの

クレィ高速コンピューターのクラッシュなどから組織の構成まで良く此処まで調査でき

たものと感心する。勿論インターネットの丸ごと傍受など朝飯前であろう。この

さき光ファィヴァー通信を傍受する計画などにも言及している。何故電波通信

がアメリカで極端な進歩をするか?の理由が良くわかる。アマチュア無線の存在理

由の一つの興味が極端になるとこの世界なのだろう。2003年4月9日J.S.

ジェィムス・バンフォード著 滝沢一郎訳 角川書店発行

ISBN4-04-791442-8 C0098 2003年3月25日初版発行

|

|

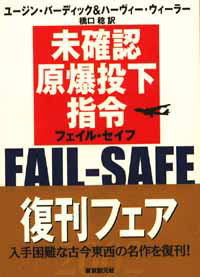

フェイル・セイフ(未確認原爆投下指令)

私がまだサラリーマンに成り立ての頃に朝日ジャーナルという週刊誌が

創刊されて話題を呼んだ。その中の小説の「フェィル・セーフ」というア

メリカの核戦術を話題にした連載物が楽しみで、毎週待ちかねて読んだ

覚えがある。(1962年)最近復刊フェアと題して再発行されたという経緯

の本である。読み返して、しみじみと若い頃の読書は上辺だけを撫ぜる

ものだと思った。機械が完全万能でなく、拵える人間の不確かな事を根

底に置いて書かれている。ある日機器の故障が原因で、原爆投下指令が

出てしまいアメリカの水素爆弾を搭載した1個編隊がモスクワを目指す。

この本が出た時代は東西冷戦の最中であり、米ソが核抑止力と先制攻撃

の双方に揺れ動いた時期でもある。文中で展開するストーリィも決して

荒唐無稽ではない。限られた時間の中で決断を迫られ苦悩する、政治家、

軍人、技術者、官僚の行動を極限状態で描いた傑作である。今の日本の

政治家と軍人に此れだけの哲学と人生観があるのだろうか?と不安にな

った。この本を読むとアメリカもブッシュ時代になって政治力が低下し

たのではないかと思うのだ。それにしても若い頃に印象に残った本は老

いてなおインパクトがあった。本を読み返すことの大切さと、自分が行

間を読み取れる年代になったのか? ということ、本は売らずに本棚に

常備するべきだと思わされた。ついでにトム・クランシィ等まだ青いと感

じた本だ。齋藤醇爾 2003年2月20日

ユージン・バーディック&ハーヴィー・ウィーラー著,橋口稔 訳

東西創元社 ISBN-488-66401-6 C0197 \740E

|

|

日本はなぜ旅客機をつくれないのか

題名だけを読むと如何にも追求だけの本に思える。筆者の前間さんは

石川島播磨重工宇宙事業本部技術開発事業部でジェットエンジン開発に

20年間従事し、1988年12月に退職してその後執筆活動をしてられる。

私(齋藤)は飛行機のことは門外漢だが、膨大な開発費用のかかる技術開

発に今なお関わる者として、規模の大小こそ異なるけれども同じような

悩みに遭遇して、日本の政治が如何に小さいものかを感じてきた一人と

して非常な興味を持って読了した。これは座右の書ではない。しかし物

つくりの基本になる資金のいる開発に対して、物事をどの位のスパンで

見るべきかを教える本である。日本のスケールの小さい企業体が、何故

CPUをインテルに対抗して開発できないか?とか,今もってロケット一つ

を完全に作れないか?とか、携帯電話一つでも基本になるデバィスを

何故自前でできないか?という疑問に焦点を当てられるだろう。

物理学の基本の理解から発して、研究を実績に結びつけて試作をする

商品化に向けて長期の戦略を練り、販売までを網羅する能力を備え持つ

一貫したマネージメントができる企業経営者がいないことを突いている。

おそらくそれは島国に生きる日本人の人生価値観にもよるのだろうけれ

ども、最後は諦めに似た「孤高をもって生きる聖人を尊し」としたこと

によるのではないか -- 科学を取り入れなくては経済はたっていけない

21世紀の企業の運営と経営に宿題を与える書でもある。つまらない高速

道路建設でまとまらない日本では当分は世界を相手にしたビジネスは

不可能なのだろう。ちょっと悲しい。

齋藤醇爾 2002年12月30日記

前間孝則:「日本はなぜ旅客機をつくれないのか」

草思社、ISBN4-7942-1165-1、

|

|

幻の大戦機を探せ

私はCollins狂いの一人だと思っている。しかし自分の収集癖とも

思っていなかったし、ファンの深層心理を自ら確かめたこともない。

しかしこの本を読んで著者のレシプロ機への解釈の正しいことを感

じた。ここに登場するのは何れも実在の人物である。1947年2月20日に

アラスカのフェアバンクスのラッド基地を飛び立ったB29「イェロー

バード」が16時間後にグリーンランドに不時着したところから始まる。

それから50年近くたって7人の男たちがこのB29を氷原から飛び立た

せるために払った苦労の数々、アメリカの飛行機復元の状態を事細かに

レポートしたものである。今では作っても居ない、在庫もないパーツを

求めて世界中に墜落した飛行機の記録を辿って部品を求めて歩き回る

人たち、工房で復元に精出す人たち、夢見るような瞳で自宅の掘立て

小屋で、やっと回転するB25ミッチェル爆撃機のエンジン音に聞き入る

人たちのお話である。これはアマチュア無線で、古い名器を復元する

苦労に比較したら、規模もお金も60dBは違う。私の拙い表現力でこの

筆者の言いたいところを要約することは出来ない。とにかくこれは

名著だと思う。貴方がコリンズの修理に努力しているなら、ちょっと

休んでこの本を読むべきである。「元に返す」そして復元が出来た

機械に過ぎないものに、貴方はロマンをどのくらい感じるか?である。

それを感じない人間の復元作業なんて単なる修理屋の作業に過ぎない

のだ。そしていつかは売り払ってしまうのだが、貴方はどうか?を

考えさされる。 9月25日 齋藤醇爾

カール・ホフマン著 (北澤和彦訳):「幻の大戦機を探せ」,文芸春秋社

|

|

ビル・ゲイツ未来を語るアップデート版

ビル・ゲイツさんと言えばお金持ちのイメージだけで考える人も多い

だろう。マイクロソフトの創立者であり現にCEOとしてWindowsで我々

はお世話になっている。この方の書かれた本である。彼が最初にコン

ピューターに接した件からはじまりポールアレン(マイクロソフトの

共同設立者)と中学生時代からDECにはまり,とうとうコンピューター

おたくになり,遂にDOSを生みWindowsに至る開発の経過をコト細かに

年代を追って解説される--IBMが360からPC-XTを開発して、その中で

マイクロソフトとどの様に共同してOSを開発し、どのようにして離れ

て行ったか--を書くクダリは、企業の戦略が如何に過去に捕らわれず

に可能性と市場を見極め、競合他社の戦略と比較しながら立案し、決

定する事が大切か--を痛感さされる。そこには技術の発展を見越す為

の戦術と一体化されなければならないのだ。一辺Topのシェァを占めた

ら、それを保持するための血を吐くような努力と先見性を求められる。

単にオカネ欲しさで会社を設立する経営者とは違う姿を見て、天才の

歩む道を読まして戴いた。世の中に戦術に長けた方は多く見受けるが

長・中・小戦略の中に嵌め込んだ戦術を此処まで継続して展開できる

人は少ない。

○DOS,OS-2,CP/M-86,UNIXといったOSが何故衰退して行ったかがわか

る本だ。

●単なるコンピューター・テクニシャンなら今時日本にも掃いて棄て

るほどいらっしゃる、ITを目指す方が読み、分析し、実践すべき本

の一つだろう。しかし彼がハーヴァード・ロゥ・スクールを今も休学

中の人なのは考えさされる。ビルが戦略を考究できる素地には正統

的な学習方法を学んだという事は事実だろう。やはり良き資質をよ

り優れた物に育てるのは正しい学歴は必須条件なのだろう。

●アメリカ司法省と独占禁止法抵触で裁判になっても一歩も引かずに

実質的には勝利した理由はこの本を読めば判るというものだ。

○アスキィ出版社刊 1997年5月11日初版発行, 翻訳:西和彦、

定価\1,600

コンピューター検索番号:ISBN4-7561-1710-4 C3055\1600E

○本項は、JA7SSBによる 2001年7月18日記

|

|

カッコウはコンピューターに卵を産む

5年以上も前にコンピューター雑誌に紹介されて梗概をご存知の方もあるだろう。

しかし私はもし5年前に読んでもこんなに興味は湧かなかっただろう。原書が発

行されたのは1989年の秋である、日本訳が出たのは1991年9月30日である。著者

はカリフォルニアのローレンス・バークレイ研究所のポストドクターとして天文学

を専攻し、傍ら研究所のコンピューターの管理を始めたのが本書を書くキッカケ

になったのだが、翻訳も上手いのだろうがナントいっても軽妙な文章には感心し

た。これを読むとインターネットを1-2年経験した人なら如何にネットワークの

構築が現代の新しい通信を支えているかがわかる。中にはアマチュア無線と比較

する文まである。ストーリィの発端は、研究所のコンピューター回線の電話料金

が75セント違うことから勉強が始まる!どうやら唯で外部から回線に接続してい

る者が居るようだ−−から始まり、なんとNASA,空軍基地,CIAと手当たり次第に

接続していく様は面白い。結局犯人はドイツのコンピューターグループと判明し

てからも、法律の適応でアメリカが苦労する様が面白おかしくかかれているのだ。

当時は(1989)未だDOSもなく、Windows等は影も形も無かった。懐かしいVAXの

フレームのお話も出て来るが、今読んでも決して古さを感じさせない本である。

いうなら読者である我々よりもストールさんは遥かに進んでいたのだ。いやアメ

リカの凄いところはこういう事なのだ−−と感嘆した本である。私は中古書店で

上下で200円で購入したが、皆さんに是非一読をお勧めしたい。 de JA7SSB

(クリフォード・ストール(池央耿訳):「カッコウはコンピューターに卵を産む

(上・下)」,草思社 ISBN4-7942-0430-2 C0055 P1900E)

|

|

話を聞かない男、地図が読めない女

「話を聞かない男、地図が読めない女」とは男性の特質と女性の特質をズバリ言い表した

事なのです。「そんなこと無いよ!」と皆さんはおっしゃるかも知れませんが、男性、女性

とはこのようなモノであることをこの本は見事に解説してくれています。

人間の脳には男脳、女脳というのが有あることが解ってきました。それは1980年代の

後半から脳の働きの違いについての研究が盛んになったためです。これはCTスキャン装置の

登場によって、脳の断面を「生きたまま」観察することによって、精神という広大な領域を

見ることが出来るようになったためです。

人間の脳、とりわけ大脳皮質の働きが左右で違うことが、1962年神経生物学者スペリーに

よって明らかにされました。(彼はその功績により、ノーベル生理学賞を受賞しました)

創造的な脳とも言うべき右半球は左半身を担当し、左半球は右半身の面倒を見るほか

論理、推理、発話を司る。言語や語彙を蓄積しているのは特に男性では左脳のほうで、

視覚情報を貯めたり管理するのは右脳の仕事です。

左半球と右半球は脳梁とよばれる神経繊維の束で繋がっていて、コレを経由して左右の

脳は連絡を取り合っているのだ。しかし女性のほうが脳梁が太く左右の連絡が男性の

それより1.3倍も良いという。更に女性ホルモンであるエストロゲンは神経細胞に働きかけ

左右半球の連絡を良くしていることも明らかになった。左右の連絡が良いほど、話しぶりは

なめらかになり、関連のない作業を同時にいくつもこなせ、直観が鋭いという女性の

特徴もコレで説明できます。

(アランピーズ、バーバーピーズ(藤井留美 訳):

話を聞かない男、地図が読めない女,主婦の友社,2000/4/25,p.284)

|

|

マサチューセッツ工科大学

マサチューセッツ工科大学,MITなんと響きの良い語か? まだ旧制中学に学んでいる

1943年に叔父が(母の弟)「世界で技術屋が憧れる大学だ.もし戦争が終わったら入ると

良い!」と言ったのが印象的だ。引き揚げ後食べるにも事欠く毎日では、大学進学さえ

有難かった。大学院時代にヤットDC6を乗り継いで訪れたボストンで門をくぐった時に

感激したのを思い出す。

この本の著者のフレッド・ハプグッドさんは「ナショナル・ジオグラフィック」など

アメリカのサイエンス誌に記事を書くいわゆるサイエンスライターである。彼の著書を

読むのは始めてだったが、澎湃としてサイエンスが工業分野に現れ企業の形態を取り

始めた1860年代に、エンジニアリング・サイエンスの旗手として出きるべくして誕生した

大学だったくだりから始まり、MITらしさを展開する筆致には感心して一気に読了した。

サイエンティストが憧れるプリンストン大学の高等研究所に始まり,ドイツのマックス

プランク研究所,UCLAなどは科学のメッカだが、最近の日本の大学のレベルの低下は

基礎・応用とも嘆かわしい。この小冊子がいまの学生諸君にどんな感慨を呼び覚まして

くれるか--期待する。定価\552は漫画本とカワリはないが内容は正に月とスッポン!

ダイナミックな科学の展開に引き込まれるはずである。 JA7SSB 6月10日

(フレッド・ハプグッド(鶴岡雄二 訳):マサチューセッツ工科大学,新潮文庫,1998/10/01,p.277)

|

|

回路の回り道

CQ出版社の発行する雑誌に「トランジスタ技術」というのがある。

同誌に「重箱の隅」というコラムが、1995/1月号から1999/4月号まで連載された。

私もこのコラムを読むのが毎月の楽しみの一つであった。

著者の専門はASICという特定用途向けICの設計者である。同社からは

氏の著者による回路設計法に関する著書も出版されている。

本書は「ASIC設計のセンスを磨く散策のとき..」と記されているが、

その道草の程度が中途半端ではない道草になっているのである。

どのいずれを取ってみても、その道を極めた”道草”になっているのだ。

コレも氏の見識の深さ故のコトだろう。

現在は、専門のIC設計法の知識を伝授しに東大・理学部で非常勤講師を

勤められているそうだ..

私はICの設計法は知らないので、ASICの設計法は別としても、それ以外の

道草のしかたが、一流なのに感激した次第である。

(小林芳直:回路の回り道,CQ出版,1998/06/01,p.183)

|

|

ぼくらのメイドインジャパン

アメリカで話題になった昭和30年に発売されたソニーのトランジスタラジオ。

「ホンダに恋をしたアメリカ」と、雑誌「ライフ」が賞賛した昭和33年に発売

された「スーパーカブ号」。世界中のプロカメラマンのカメラになった

昭和34年に発売された「ニコンF」...世界一の機能をもった日本製の商品

「メイドインジャパン」が昭和30年〜昭和40年代に次々と発売され、世界の

注目をあびた。

昭和30年〜昭和40年代をおいてメイドインジャパンを作るメーカーがこんなに

元気であった時代はない。本書はそんなエネルギッシュに成長していた日本製の

商品を、当時は欲しくても手が出なかったものや、今は懐かしいものなどを

以下に示すような10のジャンルに分けて紹介している。

第1章カメラ、第2章家庭電化製品、第3章車、第4章オートバイ、第5章食品、

第6章オーディオ、第7章ファッション、第8章生活、第9章文具・おもちゃ、

第10章時計である。

(藤沢太郎:「ぼくらのメイドインジャパン」, 小学館, 1999/8/20, p.221)

|

|

理科系の作文技術

本書は学術論文を執筆するときや口頭発表するときの要領を教えて

くれます。著者がこの書の読者として想定してるのは若い研究者・技術者と

学生としています。これらの人たちが仕事でモノを書くとき−−学生ならば

勉学のためにモノを書くとき−−に役立つような表現技術のテキストを提供

したいと云っています。私は理工系大学の4年生等は、卒業研究のまとめ方

として参考となると考えていますので、是非一読して頂きたいと考えている

一冊です。新書版なので、それほど負担にはならずに読めると思います。

文章作成を進めていくうち、最初に考えていたものと違う方向に進んで

いったことはアリマセンか?コレを避けるためには「目標規定文」を、まず

作成することを薦めています。すなわち「自分がこれからまとめようとして

いることを、短い文としてまとめ、いつも目標規定文をガイドとして論文を

まとめていく」ということを教えています。

論文を書くときの主題のまとめ方のほか、最後の章には口頭発表の仕方

等も書かれています。今では、投稿論文はほとんどがワープロでカメラ・

レディ原稿を作成するとか、書式付きテキストで投稿するようになっています。

しかし基本は、読み手に訴えるように作成することです。この考えは自分の

手を離れる形がどうなるかの違いだけのことで、この著書の教えるトコロは

共通しています。

著者の木下是雄さんは物理学者で、学習院大学の学長をされた方です。

また別掲の「物理の散歩道」の共著者でもあります。

(木下 是雄:「理科系の作文技術」 (中公新書 624),中央公論社,1981/9/25,

p.244)

|

|

物理の散歩道

「ロゲルギスト」って、何者?と思われる方がほとんどとだと思いますので、

まずそこから..本書「物理の散歩道」は、物理学専攻の6人(近角聰信氏、

磯部孝氏、近藤正夫氏、木下是雄氏、大川章哉氏、高橋秀俊氏)が順番で雑誌

「自然」(中央公論社)に「ロゲルギスト」の匿名でエッセイを載せたものを

まとめたものです。

当書評を載せるに当たって、もういちど中を読み返したら、ようやく最近に

なって話題になり出したエネルギー問題、リサイクル問題を早くも取り上げて

いました。先人の慧眼には脱帽です。一節をご紹介します。

『オボエル技術があって積極的にワスレル妙手がないのと同様に、生産工学は

すさまじい発達を遂げたがステル工学は未開発である。回収・再生産の回路を

確立出来ればステル工学として上の上だ。

しかし、ステル、ステラレタものをアツメルだけでも、生産工学の発達とともに

問題は日に日に深刻化し、技術的にも難しくなりつつある。工場の汚水、煤煙、

ボタ山、新しいものでは原子炉の廃棄物、うっかりしていると、地上も、海も、

クズやゴミで汚れて人間の住む空間がなくなる。ステル工学の発達を望むや

切である。』

(ロゲルギスト:「物理の散歩道」,岩波書店,1963/4/13,p.233)

|

|

悪魔の辞典

サイエンス関係の書籍ではありませんので『番外編』としてご紹介します。

「悪魔の辞典」は、1881年から1906年までの間、ある週刊誌に掲載された

モノを一冊の本にまとめられて出版されたものです。いわゆる「悪魔」について

整理・分類した「辞典」のことではありません。しかし「辞典」ですから、

いろいろな言葉(名詞、動詞)をアルファベット順に並べ、解説しています。

一例を挙げると、

背中(BACK)[名詞] あなたが逆境に陥ったさい、つくづくと眺める特権を

許される、友人の体の一部分。

餌(BAIT)[名詞] 釣り針の味を一層よくするための料理。

その最上のものが美貌。

安心(COMFORT)[名詞] 隣人が不安を覚えているさまを眺めることから生ずる

心の状態。

歯医者(DENTIST)[名詞] 君の口へ金属を挿入ながら、君のポケットから

ながしかの硬貨を引き抜く手品師。

『真に本書を読んで頂きたい方々−−甘口の酒よりは辛口の酒を、感傷よりは

分別を、ユーモアよりは機知を、俗語よりは品のある英語を、むしろとろうと

お考えなる賢明な方々が、本書の著者には、剽窃の疑い、ぜんぜんなし、として

下さることを心から望んでやまない。』 とは、はしがきにある著者の言葉。

科学・技術系の雑誌などで数例、「〜流、悪魔の辞典」と称して、類似の

辞典を見かけたことがあります。科学者、技術者の中にも結構ユーモアを

解する方が多いようです。

(アンブローズ・ビアス著 西川正身訳:「悪魔の辞典」,岩波書店,1964/6/13,p.165)

|

|

ぼくらの鉱石ラジオ

鉱石ラジオ..何とも懐かしい響きを感じさせるタイトルの本です。

みなさんの中には、鉱石ラジオからアマチュア無線を始められた人も多いと

思います。かくいう私も、30年以上も前にゲルマニュームラジオ作りから

始め、この世界に入った1人です。

この本はゲルマニュームラジオの解説書ではありません。もちろん、

ゲルマニュームラジオも鉱石ラジオの一つとして扱って間違いではありません。

しかし本書では、あくまで「鉱石」にこだわっています。種々の鉱石を比較

研究して「検波器」を作り、アルミ板を切り出してバリコンを作り、更には

ロッシェル塩の結晶を生成してクリスタル・レシーバまでをも作成する

こだわりようです。

クラシックな鉱石ラジオを徹底的に研究して、筐体のデザインもレトロな

感じを見事に再現するセンスも、ソレを裏打ちする工作技術がしっかりして

いるからです。この本では9台の鉱石ラジオの作製を通して、その作製過程が

丁寧に書かれています。

著者の小林健二さんは1957年のお生まれで、鉱石ラジオの時代の方では

ありません。しかし、鉱石ラジオを通じて未来を空想出来る少年の心を

持った方と思います。

(小林健二:「ぼくらの鉱石ラジオ」,筑摩書房,1997/9/15,p.254)

|

|

計算機屋かく戦えり

日本のコンピュータは、戦後の焼け跡から立ち上がり、わずか20年ほどの

間に奇跡的な成功を収めた。設置台数ではソ連やヨーロッパ諸国をわずかに

越える程度だったものの、アメリカに次ぐ世界第2位のコンピュータ生産国・

輸出国としての地位を築き、世界的ベストセラーIBMの互換機で本家を

凌ぐ計算速度を叩き出した。

この時代までに培われた半導体をはじめとする日本の電子技術が、後に

日米貿易摩擦の焦点になる程の性能を発揮するスーパーコンピュータや

半導体生産での日米逆転やデバイス技術につながっていきました。

本書はそうした最初期のコンピュータ開発から70年代までの、日本の

コンピュータ開発に携わってきた人物を訪ね歩いて、インタビューをまとめた

ものである。彼ら日本の「計算機屋」が活躍した50年代〜70年代は、それほど

遠い昔ではない。けれども、変化の激しいコンピュータの世界にあっては、

はるか過去の事のようにも思えてしまいます。

日本の計算機屋たちが、いかにして戦い、いかにして巨大なコンピュータを

手作りしたのか、当時の情熱が感じられる一冊です。

本インタビューは「月刊アスキー」1993年5月号〜1995年6月号に連載された

ものです。

(遠藤 諭:「計算機屋かく戦えり」,株式会社アスキー,1996/11/10,p.460)

|

|

驚異のチタバリ

第2次世界大戦中、ほとんど時を同じくして、アメリカ、日本、ソ連で

チタン酸バリウム(略してチタバリ)が発見されました。チタン酸バリウム

(TiBaO3)は、単純な構造にも拘わらず、その物性は「強誘電体」として、

とても興味深い振る舞いをします。

本書「驚異のチタバリ」ですが、内容はチタバリの発見から始まり、

チタバリのもつ強誘電性の解明、チタン酸ジルコン酸鉛の発見がわが国で

最初であったこと、ついで実用的応用は魚群探知機用チタバリ振動子に始まり、

ついでチタバリコンデンサ、セラミックフィルター等々に発展してきたことを、

それぞれの筆者がわかり易く解説しています。

この書は村田製作所の創業45周年記念事業の一つとしてチタバリ発見の

当初から1960年頃までの歴史を整理して啓蒙的に書かれています。

通信機用部品のセラミックフィルタ。これはチタン酸ジルコン酸鉛磁器を

素材としたフィルタで、AMラジオ受信機の中間周波数455kHz、FM受信機用

中間周波数10.7MHzに用いられ村田製作所が実用化して普及させたものです。

現在の累積生産個数は100億個になるというのも驚異です。

(高木豊・田中哲朗 監修 村田製作所 編:「驚異のチタバリ」,丸善株式会社,

1990/1/30,p.457)

|

|

メディアラボ

メディアラボとは、「マサチューセッツ工科大学(MIT)メディア研究所」の

ことである。1916年に、それまでボストンに有ったMITは対岸のケンブリッジに

引越して、ハーバード大学の隣になった。そして伝統あるハーバード大学に

振興大学の力を見せようと、急速に大学としての力をもち、80年後の今日では、

MITはアメリカのテクノロジーの総本山となっている。

そのような

MITにおいても、メディアラボは出来て間もない研究施設である。その設立の

許可をMITコーポーレーションから得る際に、設立資金の調達は、これまでの

MITの協力企業は対象にしないという条件がつけられた。そこで設立資金の

出資者には、パーソナルコンピュータ産業、出版・映画などの情報産業など、

今までにない産業が出資者となった。

メディアラボ、一見すると無秩序とさえ思える研究環境には、行政的な

組織も官僚主義もなく、そこには天才がいる、その娘もいれば、黒い犬もいる。

十指に余る日本からの研究者、たくさんの19才のプログラム中毒少年が同居

しているという。

本書はメディアラボにおいて実践されている思考のスタイル、仕事の仕方に

ついての本である。そしてその2つは全く日本的ではなく、メディアという

電子時代の生き方に重要なコンセプトを驚愕と共に与えてくれる。

そして、MITでは野心的な研究が今日も行われていることでしょう。

(スチュアート・ブランド:「メディアラボ」,福武書店,1988/4/20,p.342)

|

|

光の鉛筆

本書は月刊技術誌 OplusE に、4年余り連載された「光の鉛筆」を

単行本としてまとめられたもので、応用光学とか実用光学とよばれる、

輪郭が明瞭でなく、しかも広い領域から、かなり恣意的にテーマを選んで

50項目の小論(essai)から成っています。

本書のすばらしい点は、著者の鶴田さんが、この小論をまとめるに

あたっては、記憶や伝聞による記述を避け、原著論文と氏のノートを元に

正確を期した上で、それぞれの問題の所在とアプローチの方法を、数式よりも

言葉で論じたところに有ります。

「Newton, Rayleigh を始めとする、偉大な物理学者たちが書いた原著

論文の紹介などを通じて、教科書では割愛せざるを得ない部分で実に興味

深い記述があり、現象を見いだして、それを理解するために彼らが立てた

見通しとソレを確かめる実験の方法と結果、すなわち感動的な発見の過程を

生き生きと伝えてくれる..」と、氏は述べています。

著者の鶴田さんは、東京大学理学部物理学科を卒業されて以来、ずっと

日本光学工業(現、ニコン)に勤められており、まさに「光一筋」の人生です。

※「光の鉛筆」は、「続 光の鉛筆」「第2 光の鉛筆」「第3 光の鉛筆」と

単行本化されており、前出の OplusE には、第5・光の鉛筆の連載が継続

されています。

(鶴田匡夫:「光の鉛筆」,新技術コミニュケーションズ,1984/12/25,p.483)

|

|

神々の指紋

エジプトのスフィンクス、南米アンデスの奇妙な神殿ティアワナコ、

メキシコの太陽と月のピラミッドなど、世界各地の古代遺跡を調査した、

元「エコノミスト誌」特派員の筆者は、地球最後の氷河期に繁栄した高度な

文明の痕跡を発見する。これまで考えられていた時代よりはるか昔、

1万年以上前から、高度な意識やテクノロジー、科学認識を持つ超古代

文明の存在が明らかにされた。「歴史」を覆す驚異のドキュメント。

ここ数年、1万年以上前に、高度な文明が地球上に存在したことを

示唆する、科学的・論理的な証拠が次々に出てきている。たとえば、

・スフィンクスは、地質学的調査の結果、1万年から1万5000年前に建造

されたことが明らかになった。(1993年)

・エジプトのギザのピラミッド群は1万2000年前の天体図となっている。

(1994年)

・2世紀から16世紀に編纂された世界地図の多くに南極大陸が描かれていた。

だが、南極大陸が発見されたのは19世紀。このことは50年前には知られて

いたが、ようやく最近学問的に注目されるようになった。

太古の高度な文明に関しては21世紀に大掛かりな発掘調査が行われ、

その全容が科学的・論理的に明らかにされていくのではないだろうか?

「神々の指紋」は世界史を塗り替えるきっかけとなった本として記憶

されるだろう。

書物の中には「読まなければならない」という類の本がある。本書は

そういう書物の1つだと思う。

(グラハム・ハンコック著 大地 舜 訳:「神々の指紋 上・下」,

翔泳社,1996/2/29,上:p.364 下:p.318)

|

|

ソニー自叙伝

戦後日本が生んだエクセレントカンパニーと言えば、少なくともソニーの

名を上げない人はいないだろう。事実、「ジャパニーズ・ドリーム」を実現

させた、日本が世界に誇れる企業だ。

ソニーが東京通信工業として創立されたのは終戦の翌年、1946年5月のこと

である。東京・日本橋の百貨店の3階を事務所兼工場として資本金19万円、

総勢20余名でスタートした。この小さな町工場を率いたのが天才技術者井深大、

国際派マネージャー盛田昭夫の2人である。真空管電圧計、通信機器の研究・

生産から始め、その年の10月には資本金を60万円に増資、早くも急成長の様相を

見せた。50年には日本初のテープレコーダーG型を開発。さらに55年アメリカから

トランジスタの特許を買い受け、自社製のトランジスタを使った世界初の

トランジスタラジオを発売する。58年には社名を海外向けブランドのソニーと

改称。70年には日本企業として初めてニューヨーク証券取引所に株式を上場し、

「世界のソニー」へと躍進する。

本書は、ソニーが創立50周年を記念して制作された「GENRYU源流」(同社

広報センター編集・発行)をベースとして編集されたものである。いうまで

もなく、ソニーのこれまでの50年は、20世紀後半の日本技術史の主流と言ってよい。

(ソニー広報センター:「ソニー自叙伝」,ワック,1998/3/16,p.461)

|