外形寸法は206×148×30と思ったより小さかった。

我が家のISDN導入記録

ISDN導入前の環境

我が家のISDN導入前の環境は、56Kbpsのモデムを使用したダイヤルアップでインタネットに接続していた。

パソコンは、ディスクトップ1台と、ノート1台、サブノート1台をHUB経由で接続し、家庭内LANを構築していた。

これまでは、私がパソコンを1人で使用していたが、この春から家族で使用することになり、インタネット接続も2台のパソコンから接続することになり、各々のパソコンから56Kbpsモデムで使用することになった。

また、電話機は、親機が3台(内1台はFAX機能付き)あり、その親機にそれぞれ、子機が接続されている。

親機を接続するためのモジュラージャックは3ケ所にあり、1Fに2ケ所、2Fに1ケ所配置している。

この結果として、1本の電話回線を、電話、FAX、パソコンと入り乱れて使用する状況になり、しかも、これらの機器の設置場所が各部屋に別れていることから、次のような問題があった。

(1)電話中は、インタネット接続ができない。また、その逆も同様。

(2)2台のパソコンで、同時にインタネット接続ができない。

このため、使用する前に、他に使用していないか事前確認が必要になり、使い勝手が悪い状況にあった。

この状況を改善するために、ISDNを導入することにした。

ISDN導入前調査

ISDNにすれば、どのようなメリットがあるかは、パソコン関連の雑誌で得た知識があり、

(1)ISDNでは、64Kbpsでインタネットが利用できる。

(2)1つのISDN契約で電話が2回線使用できる。

(3)電話使用中でも、別の回線でインタネットが使用できる。

(4)ISDNを導入するには、DSUやTA(ルータ)などの機器を購入する必要がある。

(4)ISDNへの切り替え工事費は、自宅内の配線を自分でやれば、局内の切り替え工事費のみで約3000円程度。

(5)毎月の基本料は、約1000円程度アップする。

などより、我が家の問題は、初期の導入費用と毎月の回線使用料の出費を覚悟すれば、ISDN導入により、大半は解決できると思われた。

ISDNを導入する方向で、更なる調査をインタネットの関連ホームページ゙を参照したり、パソコンショップのカタログを参照したり、雑誌の関連記事を読んだりして、疑問点を明らかにした。

(1)どのような機器(DSUやTAなど)を導入するか

(2)家庭内の配線をどうするか

(3)NTTへの契約と切り替えはどうするか など

ルータの準備

ISDNに切り替える場合、これまでのアナログ回線がディジタル回線になるため、宅内への入り口には、DSUの設置が必須である。また、パソコンとの接続にTAが必要であると、以前のISDN導入記事には書かれていた。

ところが、よく調べていくと、TAにはパソコンは1台しか接続できず、我が家のように2台以上のパソコンでインタネット接続したい場合は、パソコン毎にTAが必要であることがわかった。なお、TAにはDSU内蔵のものがあり、最近は低価格化が進み、1台2万円以下で購入できる。

最近の雑誌記事を読むと、ルータの紹介があり、ルータを使用すると、複数のパソコンでインタネット接続が同時にできることや、2台のTAを購入するよりも、1台のルータを購入する方が安いなどが分かり、ルータ購入を検討することにした。

一口にルータと云っても、色んな会社から販売されており、どのようなルータがいいのか判断するために、カタログを参考に比較検討した。

先ずは、近くのパソコンショップで販売しているルータのカタログを比較して、最近のルータでは、NECのコムスターズ・ルータか、YAMAHAのネット・ボランチがよさそうであった。価格も、いずれも4万円弱であった。この他のルータとして、雑誌の紹介記事等で富士通やPanasonicのルータもよさそうであったが、近くのパソコンショップには展示していなかったため、見送った。

NECもYAMAHAもルータの機能はほぼ同等であり、甲乙つけがたい。

相違点として、YAMAHAは、アナログ3ポート、ハブ3ポートに対して、NECは、アナログ4ポート、ハブ4ポートとなっており、電話機の接続台数や、パソコンの台数が多い場合は、NECが有利になると思われる。

我が家の環境は、電話の親機が3台、パソコンが3台なので、どちらの製品でもOKと一旦は判断したが、パソコンからFAXを送信したり、自宅から会社のメールを参照するには、モデムを使用した接続を残す必要であり、パソコンのモデムからの接続用にアナログポートを使用することになり、アナログポートが多いNECがいいと判断した。

ここで、アライドテレシスに先輩(昔の上司)がいるこから、アライドテレシスのホームページを参照してみると、CentreCOM

AR100というダイヤルアップルータがあり、他社より安価で販売(定価39800で実売32800程度)していることがわかった。

仕様を調査してみると、アナログポートは2ポートと少ないが、ハブは4ポートあり、インタネット接続機能としては、むしろ優れていることから、最終的にはCentreCOM

AR100を選択した。

アナログポートが少ないという問題は残されているが、いざとなれば電話機の接続台数を少なくすることで当面は、運用しようと考えていた。

(この問題は、後で解決できた)

また、私が利用しているプロバイダ(hi-ho)は、ISDNをサポートしているが、アライドテレシスのホームページで紹介されているAR100ルータで接続検証済みのプロバイダ一覧にはhi-hoが記載されておらず、使用できるか不安であったが、hi-ho以外の殆どのプロバイダで使用可能となっていることから、hi-hoも大丈夫であろうと勝手に判断。(結果的には問題なく使用できた)

以下は、アライドテレシスのCentreCOM AR100を使用することで、導入事例を紹介している。

|

CentreCOM AR100の写真 外形寸法は206×148×30と思ったより小さかった。 |

|

S/Tポート×2 ・ISDN機器を接続 アナログポート×2 ・電話機等を接続 10BASE-Tポート×4 ・パソコンを接続 (LAN接続) |

屋内配線

これまで、我が家にはモジュラージャックが3口あり、各々に電話機を接続しており、更にパソコンのモデムも電話機から分岐させて接続していた。2台の電話機は1Fにあり、1台の電話機とパソコンは2Fに設置している。パソコンは3台あり、パソコン間は、ハブを使用して、家庭内LANを構築しており、プリンタ共有、ファイル共有を実現している。

ルータを導入するとき、モジュラージャックがISDN回線の入り口になるため、ISDNになるとモジュラージャックには、これまでの電話機は接続できなくなる。従来の電話機は、上図で示すアナログポートから接続するよう配線を変更する必要がある。

(我が家では、これが大問題。1Fと2Fの電話回線を全面的にやり直すことになる)

ISDNを導入する場合、NTTの電話局の局内工事と、各家庭の宅内工事が必要になる。いずれの工事もNTTに依頼することができるが、局内工事はNTTに依頼するにしても、宅内工事は自分で配線してもOK。

宅内工事を自分でやることにすれば、ISDNにするためのNTTへの初期費用は2800円(従来の加入電話からの切り替え)で完了。

宅内工事としては、ルータを使用する場合、次の配線工事が必要になる。

(1)モジュラージャックからルータへの配線(線材はルータに付属)

(2)ルータのアナログポートから電話機への配線(市販の電話線)

(3)ハブ(10BASE-T)からパソコンへの配線(10BASE-T用のLANケーブル)

(4)ISDN機器(デジタル電話など)があればS/Tポートに接続

先に説明したように、アナログ2ポートからの電話機への配線をどうするかが問題であったが、次のような対策をした。

(1)アナログの1つのポートから1Fに電話線を引き伸ばした。この先に、FAX付きの電話機を接続。このFAX付き電話機には、電話機を接続するポートが1つあることから、このポートから別の電話機へ配線した。カタログ上は、アナログポートの先には、電話機を分岐して接続することは許されていないが、FAX付き電話機からの分岐は、単なる分岐ではなく、FAX電話機が備える内線接続機能になっていると判断した。

(結果的には、この判断は正解だったらしく、2台の電話機が1つのアナログポートから使用できている)

(2)他方のアナログポートからは、電話機とパソコンからのモデムを接続することになるが、モデムの使用はFAX送信や会社のメールを参照するときなど、限定した使用であり、殆ど使用する機会がないことから、電話機とパソコンとの回線を切換器(1600円)を購入し接続した。

(この切換器は、スイッチを中立位置にしておくと、電話機とパソコンの両方に接続されることになるが、中立位置で両方が支障なく使用できている。もちろん、同時使用はできません。)

上記、(1)(2)により、これまで通り、3台の親機と、親機に接続される子機が使用できる環境になり、アナログ2ポートでも問題点がクリアできた。なお、ルータのアナログ機能である、通話中転送機能や内線通話機能が利用できるようになり、電話についても便利になった。

NTTへのISDN申し込みと工事まで

ISDNへの切り替えの申し込みは、雑誌の記事などでは、申込書の記入や最寄の電話局へ出向くなどの手続きが必要と書かれているものもあったが、民営化の影響か、電話やインタネットからの申し込みで受け付けて貰える。

ISDNに切り替えた途端に、ルータとルータのアナログポートに接続した電話機がないと電話すら使用できなくなるので、NTTに申し込む前に、ルータの購入とアナログポートから電話機への配線は済ませておく必要がある。

最近は、NTTへ申し込むと1週間以内に工事をして貰えるので、事前準備が完了して申し込んでも遅くはないと思います。

私の場合、NTTへの申し込みと工事までの手順は、次の様でした。

(1)ISDN導入のNTTホームページ(http://www.info.ntt.co.jp/ISDN/index.html)から、ISDN

FAQの「申し込み受付QA編」からNTTの窓口電話番号(0120-494933)に電話。ここで、自宅の住所、氏名、電話番号、契約者氏名等を質問に回答すると、窓口より最寄のNTT各支店へ連絡され、30分後位に、最寄のNTT支店から電話があり、工事希望日などを打ち合わせた。

電話での簡単な打ち合わせで全ての申し込みが完了。申し込み書類の作成は必要なかった。

(2)更に30分程度して、工事の日時、時間(目安)が電話で連絡された。このとき、NTT支店の窓口電話と担当者、工事で問題が生じた時の連絡先の電話番号を教えて頂いた。

(3)工事の前日に、これまでハブで接続していたパソコン間のLANケーブルをルータのハブポートに接続変更し、ルータ内の設定、およびパソコン側の設定をLAN接続の設定に変更。(この後、工事完了までは、インタネット利用や、パソコン間の接続はできないので注意が必要)

(4)工事当日はISDNへ切り替え後に、モジュラージャックに接続されている電話をルータのアナログポートへ接続変更したり、各電話機の発信設定をパルスからトーンへ変更したり、ルータとモジュラージャックの間を接続したり作業が必要なことや、NTT側でのルータとの接続信号の確認作業への立会いが必要なため、会社を休んで自宅待機。

(5)工事当日、自宅待機していたが、約束の時間になっても、一向にNTTからの工事開始前の電話連絡がなく、不安になり、確認のため予め教えられていたNTT支店に電話。その後、30分後くらいして、ようやく、「これから局内工事をします。お宅の方でもモジュラージャックとルータ(DSU)を接続し、接続が完了したら、携帯電話等で連絡してください。」との連絡が入った。

携帯電話はないので、ルータから接続の電話で連絡でると思ったので、その旨、回答し、作業に入った。

(6)次の作業を実施。

・モジュラージャックから電話機をはずし、予め配線してあるルータのアナログポートからの配線に接続を変更。

・電話機の発信信号をパルスからトーンに変更。

・モジュラージャックからルータへの配線を接続。

・ルータのアナログポートから電話への配線を接続

(7)これらの作業を終了後、ルータのアナログポートに接続変更した電話機より、作業完了の連絡をしようとしたが、問題発生!!

何と、電話から発信可能の音が聞こえず、電話が使用できない状態になっている。

自宅からの電話では連絡不可のため、近くの公衆電話まで出向いて、工事で問題があるときの連絡先に電話。

NTT側では、DSUとの信号レベル測定で正常に動作しており、ルータの設定にミスが考えられるとのこと。

一応の確認のため、20分後位にNTTから電話してみるとのこと。

自宅に戻って、ルータの接続を確認したところ、接続ミスを発見。アナログポートへの接続が誤ってS/T点ポートに接続していた。

同じコネクタ形状なので気が付かなかった訳で、アナログポートに正しく接続すると電話が使えるようになった。

後接続を、NTTの工事担当部署に電話で報告し、一件落着。冷や汗。

パソコン側の設定を行う

はじめてルータを使用する場合、パソコン側の設定とルータ側の設定が必要になります。

先ず、パソコン側の設定をします。

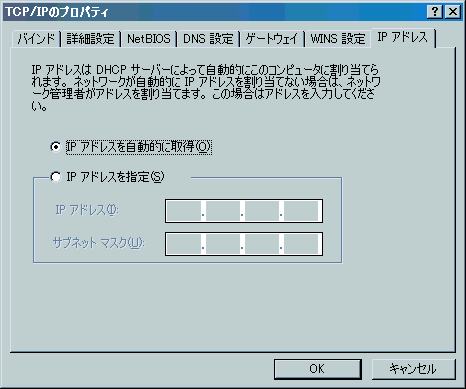

(1)パソコンを立ち上げ、画面上の「ネットワークコンピュータ」をマウスで右クリックし、「プロパティ」を表示させます。

(2)TCP/IPを選択(上図の例では、上から5番目)し、TCP/IPの「プロパティ」を表示します。

(3)「IPアドレス」タブをクリックします。

(4)「IPアドレスを自動的に取得」をクリックします。

(5)OKをクリックします。

ルータ側の設定を行う(AR100の例)

パソコンのWWWブラウザ(インターネット・エクスプローラ、Netscape

Navigetorなど)を使い、AR100のURL(http://192.168.1.1)にアクセスし、設定メニューを表示し、AR100の設定を行います。(当然のことですが、ルータとパソコンはLANケーブルで接続され、パソコンにはLANカードやLANを使用するための必要な設定がされていること。我が家の場合は、すでにパソコン間をハブを使用して家庭内LANを構築していたので、前述のパソコン側の設定を行うのみでルータと接続できました。)

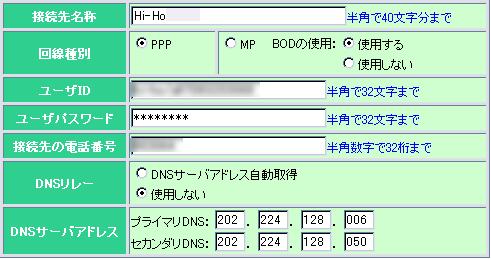

先ずは、「簡単設定メニュー」でhi-hoへの接続設定を行い、インタネットへのアクセスが可能であることを確認。

概略の設定手順を、以下に示します。(AR100の例) これらの手順や画面の形式は、各社のルータ毎に異なっています。

(1)パソコンのWWWブラウザを起動し、URLにhttp://192.168.11を入力し、ENTERキーを押します。

パスワードなどの入力の後、AR100設定メニューが表示されます。

(2)かんたん設定のダイヤルアップ接続をクリックします。

・プロバイダから連絡されている情報を設定します。

(3)パソコン側の設定、ルータ側の設定が完了したら、パソコンを再起動します。これで完了です。

ISDNでの運用

ルータでの設定を自動接続にしておくと、WWWブラウザを起動し、URLを指定すると、ルータがインタネット接続要求を自動認識し、プロバイダに自動接続します。

また、インタネットへの接続状況をルータが監視しており、アクセスが60秒(設定可能)以上途絶えると自動的に切断します。

この60秒の監視をしないで、手動で切断することも可能です。

回線速度も64Kbps(128Kbpsもプロバイダ側のサポートと設定により可能)とモデム接続より高速になり、快適なインタネット環境になります。

[運用上の問題点]

我が家ではインタネットを、私と息子が利用しており、プロバイダは両者がhi−hoを使用しています。

従って、ユーザID、メールアドレス、ホームページアドレスは各々、別になっています。

この環境での問題は、上記のルータの簡単設定で示すように、自動接続する場合、ユーザIDで指定したユーザIDに対して接続、課金されることになります。使用者別に課金するようにするには、自動接続ではなく、その都度、手動で接続する必要があります。

1つのユーザIDを2人以上で共用することも可能ですが、1つのユーザIDに対して1つのメールアドレスやホームページアドレスが割り当てられているため、1つのユーザIDに統合しようとすると、どちらかがメールアドレスを変更せざるを得なくなります。今更、メールアドレスを変更する訳には行かないので、接続時間の累積時間を見ながら、自動接続先を変更する運用を採用しています。

なお、hi-hoの場合は、1つのユーザIDにメールアドレスを追加すると400円/月の費用がかかりますが、hi−hoのおてがるコースは500円/月でメールアドレスとホームページが持てるので100円/月の差で、おてがるコースの3時間分は使用できることになります。

従って、ルータを使用する場合は、1人がじっくりコースかぞんぶんコースを契約しておき、他の人は、おてがるコースを契約しておくことにより、全員がメールアドレスと、ホームページを持てることになります。

ルータの自動接続のユーザIDは、当然のことですが、じっくりコースかぞんぶんコースのユーザIDにしておきます。

じっくりコースの場合は、15時間を使用した時点で、他のおてがるコースのユーザIDに切り替えれば更に3時間は使用できることになります。

各人毎の使用時間を計測できるフリーソフトがあると思いますが.....