/// 蚕ノ社と秦氏 /// (02/09/06)

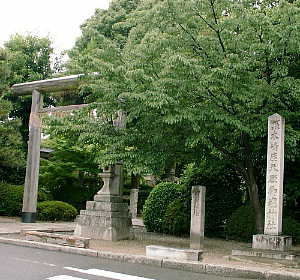

蚕ノ社(かいこのやしろ)は京福電車の蚕ノ社駅から北へ歩いて 5分程でしょうか、今は住宅街の中にあり、こんもりとした元糺の森 (もとただすのもり)がシンボルです。下鴨神社には糺の森があり ますが、嵯峨天皇の時代に下鴨に移してよりは、こちらは元糺の森と 云われます。「糺」には「正しくなす」、「誤りをなおす」の意味が あり、森にある元糺の池は身を清める行場となっていたようです。 |

|

この場所の神社は木島坐天照御魂神社 (このしまにますあまてるみむすびのや しろ)と云う木島神社が正確なところです。 ところが境内摂社に蚕養(こがい)神社が あるので、一般には蚕の社と云われます。 考えてみれば本家はそっちのけで、分家に あたる摂社の名の方が知られていると云う 面白い神社です。 この蚕ノ社は何と云っても三角鳥居、それは 三つ鳥居、三柱(みはしら)鳥居とも云われ ます。普通の鳥居は二面に対しますが、 三角鳥居は三面に対します。裏と表の感覚 しかない日本人には面食らう三角鳥居です。 |

|

何故、三角なのって思ってしまいますが、 二辺が冬至、夏至の線に一致していて、 対する一面は秦氏の古墳に面しているので、 何らかの意図を持って造られた鳥居だとか、 三角形を重ねるとダビデの星形になるとか、 景教と云われるキリスト教の遺跡とも云われ たりで、いかにもと云う理屈を付けて説明 する話もあったりします。 ちなみに鳥居の意義も定説がないようです。 神聖な神域を区切る意味かなとも思いますが、 語源も「人が通り入る門」とも、「鶏(とり) が止まり居る横木」とも云われたりで定説が ないようです。これから考えると蚕の社の 三角鳥居は門の体をなしていないので、 「人が通り入る門」には合致しないようです。 そう云えば四方より拝することが出来る鳥居 との説明書きもありました。 そうそう鳥居で思い出しましたが、平安神宮 にも高さ24m、幅18mの巨大な鳥居がありますが、 この鳥居、再来年には補修と化粧直しが 行われるそうな、なんと云ってもこの大鳥居 は鉄筋コンクリート製でした。 |

|

蚕ノ社から歩いて10分も行かない所に秦氏の 氏寺でもあり、創建当時は秦公(はたのきみ) 寺と云われた広隆寺があります。 そう考えると蚕ノ社は広隆寺の護法神だった のではとも思ってしまいます。私のHPでも 時折登場しますが、かつての神仏習合の時代 では、寺院を守るのは神様と云うのも普通の 姿でした。 広隆寺には京都三大奇祭の牛祭が伝わります。 三角鳥居と云い、牛祭と云い何か不思議な 事象の多い太秦辺り、秦氏の周囲です。 |

|

それではもっと不思議な場所へご案内しま しょう。京福電車の蚕ノ社駅から嵐山よりに 二つ電車に揺られると、帷子ノ辻(かたびら のつじ)駅に到着です。京福電車は興味深い 駅名が多いです。この帷子ノ辻もそのひとつ。 もう二つ乗れば車折(くるまざき)と云う駅も あります。電車なのに車が折れるだって、 ちと縁起が悪いかな… その帷子ノ辻駅を降りて南へ入り組んだ 住宅街を進むと忽然と巨大な古墳に出くわします。 小道1本隔てて古墳を取り囲むように住宅が 建ち並んでいるのも面白い光景です。 この古墳は一般に蛇塚古墳と呼ばれています。 築造は7世紀頃で元々は全長75mと云う巨大な 前方後円墳だったそうです。現在は後円部の 横穴式石室部分のみが残っている状態ですが、 それでも巨大、京都府下最大の石室です。 |

|

棺を安置する玄室の幅は奈良の石舞台古墳 より大きそうです。ちなみに玄室幅3.9m、 玄室長6.8m、玄室床面積25.8平方m、石室全長 17.8mとなっていて、玄室床面積は全国4位の 広さを持ちます。 当時の首長クラスが葬られた古墳と考えられ ており、当然に秦氏にまつわる古墳と云われ ます。なお蛇塚と云う名は石室に蛇が群生して いたことから、そう呼ばれるようになったとの ことで、それはわりと最近のことらしいです。 この太秦周辺には他にも仲野親王陵古墳、 天塚古墳、甲塚古墳、狐塚古墳、丸山古墳、 常盤東ノ町古墳群などが点在します。全てが 秦氏に関わる古墳かどうかは判りませんが、 平安京以前の暮らしぶりを垣間見る遺跡です。 町中にも秦氏が掘ったと伝わる「いさらいの 井戸」が残っていたりします。これもあまり 気付かれることのない京都の歴史の一面です。 |