/// 小督局 (こごうのつぼね) /// (02/11/09)

|

小督局は生没年未詳、桜待中納言藤原成範 (しげのり)の娘で宮廷一の美貌、琴の名手 とも云われた女性です。 余談ですが父の成範は桜が好きで屋敷内を 桜の木で埋め尽くしたことから桜待の中納言 と云われた人物です。 これからのお話は、時は平安時代のこと なので男女の関係も自由な恋愛の形です。 結婚にしても現代の男女一対一と云う感覚で みると頭が混乱して、人とのつながりも訳が 判らなくなります。ちょっとこのことを頭の 片隅に入れておいて下さい。 平家物語の巻六「小督」に彼女は登場します。 高倉天皇との悲恋物語と云うことになって いますが、その背景には平家、特に平清盛の 横暴を指摘し諫める側面も見え隠れします。 この時代、権勢を握るには天皇家と親戚関係 になることが最も重要視された時代、この 平清盛もご多分に漏れず自分の孫を天皇に して天皇の外祖父になることをもくろんだ ところから話は始まります。 清盛の娘は建礼門院徳子、十七歳で高倉天皇 のもとへ入内(じゅだい)、つまり嫁入り しています。この時、高倉天皇は十一歳、 これはもう政略結婚でしかなかった。 このことが悲劇、高倉天皇は清盛に反発する ように身近な女性だった女童葵に心を寄せ ます。 |

|

しかし、身分の違いもあって葵は宮廷を離れ、 まもなく亡くなったとか。この出来事に 高倉天皇は鬱々とした日々を送ることになり ますが、この姿を心配した徳子は天皇を 慰めるために小督局を差し向けます。落ち 込む夫に別の女性を紹介する妻…、 現代の感覚では計り知れない世界です。 小督には冷泉大納言隆房と云う恋人がいた けれど、時の権力の上位にいた平家には 逆らえず、身を引くことになりますが、 恋心は理屈通りにいかないのはいつの世も 同じ、この先はご想像に任せるとして、高倉 天皇と隆房も清盛の婿と云う関係だったもの だから、その出来事に対する清盛の憎しみは 小督に向けられます。 この事を知った小督は身を隠しますが、この ことで高倉天皇はさらに精気を失うことに なってしまいます。小督が嵯峨野辺りに隠れ 住んでいると知るや、北面の武士、源仲国に 探索を命じます。仲国は嵐山の亀山で聞き 覚えのある「想夫憐」の琴の音を聞きつけます。 平家物語では「峰の嵐か松風か、たぬねる人の 琴の音か、おぼつかなくは思えども、駒を 早めて行くほどに、片折戸したる内に琴を ぞひき澄まされたる」と書き綴られています。 |

|

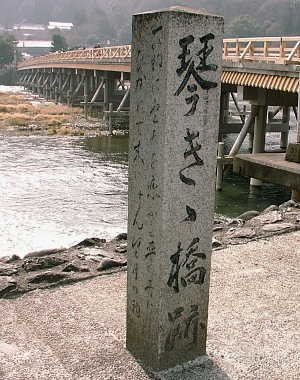

仲国に諭され隠れるように宮中に戻った 小督は再び高倉天皇の寵愛を受けることになる けれど、中宮徳子より先に天皇の子供を宿した ことがさらに清盛の怒りを招く結果となり、 清盛は無理矢理に小督の髪を剃り出家させて しまいます。悲痛な高倉天皇はさらに安徳 天皇に皇位を奪われるなどの心痛が重なった 為か、二十一歳でこの世を去ります。 高倉天皇が葬られたのは清閑寺に近い場所、 小督はその近くに庵を結んで生涯にわたり 天皇の菩提を弔い四十四歳でこの世を去ったと 云い、今に残る清閑寺の宝筺印塔、”比翼塚” が小督の墓とも伝わります。 これが大まかな小督局の生涯で、今では小督に まつわる遺跡が嵐山に幾つか残ります。 まず、渡月橋の北詰脇に”琴きき橋跡”の石碑 があり、少し上流の車折神社の嵐山頓宮前には 「琴きき橋」の遺物?、が残ります。何でも 琴の音を便りに仲国が捜し当てた小督の 草庵跡だとか。また、もう少し上流には路地の 奥まった所に経塚と云われる小督塚が残ります。 |

|

最後に平家物語は多分に語り伝えの 部分も多い物語なので、史実とそぐわない 部分があります。小督が四十四歳で亡く なった部分も、私が調べた範囲では 四十四歳が正しいと思えるけれど、直ぐに 高倉天皇の後を追ったと伝える版もあり ます。小督の草庵は法輪寺と云う話も あったり、常寂光寺には高倉天皇が小督に 贈ったと云われる「車琴」が残り、 清閑寺にも同じく小督の琴が残ります。 真実は遠くの彼方の話だけれど、それも いいかってところです。 平家物語はその筋立てと、背景にある 清盛の人間像をも考えて読むと、また 違った読み方も出来るような気もします。 嵐山は平家物語のるつぼ、秋の一日、 紅葉の中を小督の話をちょっと頭に おいて歩いてみて下さい。 |