/// 二条城 /// (04/02/19)

|

二条城は昨年、築城400年を迎えました。 400年前と言えば1603年、そう関ヶ原の 合戦です。天下を取った徳川家康が 京都の守護と上洛の際の宿所として造営 したのが二条城の始まりでした。 天下泰平の始まり、戦国時代とは異なり 城郭とは云うものの勇壮な天守閣がある 訳じゃなく、戦闘を考慮した縄張りがある 訳でもなく屋敷の延長のような建築で、 二条新御所、二条新屋敷とも云われていた ようです。 その後、徳川家光の時代に伏見城から 移したと云われた天守閣がそびえますが、 その天守は落雷で焼失、その後、天守閣 は再建されることもなかったのです。 時代が偉容を笠に着る必要性を生み出さ なかったのでしょうね。 |

|

徳川幕府第一代将軍、徳川家康が造営 した二条城で徳川幕府の終焉を演じた のが最後の将軍、十五代になる徳川慶喜 でした。失墜した幕府の威信回復のため 担ぎ出されたと云うのか、自ら買って 出たとも云える慶喜は公武合体を目指し たと云います。しかし、それは旧態依然 としたそれまでの幕藩体制を引きずるもの ではなく、ルイ・ナポレオンのフランス 第二共和国体制を手本にしたとも伝われ ます。そう云えば今に残る慶喜の写真は それらしきフランスの雰囲気が醸し出さ れているような気がしないでもないです。 |

|

世の中は尊皇攘夷、公武合体、倒幕、佐幕 と主義主張が入り乱れ混沌とした世情、 暗殺、謀略が繰り返される中、慶喜は起死 回生の秘策に打って出ます。 慶応三年(1867)十月十四日、二条城 大広間に於いて大政奉還を奏上、ここに 名実共に政治権力としての徳川幕府は 終焉を迎える訳ですが、この日はまた 朝廷より倒幕の密勅が下された日であった りもします。 平穏に政権の委譲を受けるかと思えば、 一方で倒幕の密勅を下すなど、そこには 権謀術数の側面が見え隠れします。 ただ現存する密勅には天皇の御名御璽 (ぎょめいぎょじ)がないなど捏造の 疑惑もとりざたされる出来事です。 |

|

このことからも疑心暗鬼な駆け引きの 歴史が想像されるところです。 この大政奉還に関して建白書が山内容堂 名義で幕府に提出されますが、 その原義は坂本竜馬が京阪に向かう 夕顔丸の船中でまとめた「船中八策」で あったと云います。そして、もし建白が 受け入れられなければ海援隊でもって 将軍を襲撃するとの書簡が残っており、 もし当日、大政奉還が奏上されなければ、 海援隊による慶喜暗殺事件が起こっていた かも知れません。後日談として”よくぞ 大政奉還を決断したものだ”と竜馬は 徳川慶喜を讃え涙を浮かべたとも伝わり ます。 |

|

ちょっと余談ですが、坂本竜馬は若かりし 頃、その剣術の腕を買われて、道場破り として恐れられていたとか。真偽のほどは 明らかではないけれど、後の新撰組の 近藤勇に頼まれて道場破りに加担したと 云う話が残っていたりします。 話はそれましたが、二条城は年号も 改まった明治元年(1868)朝廷によって 接収され、太政官代、今で云うところの 内閣が置かれます。後に陸軍省を経て 宮内省の管轄となり、二条離宮と呼ばれる こととなります。時代は経て昭和14年 (1884)に離宮が廃止されると、京都市に 下賜される形で、今に至ります。 本丸御殿、二の丸御殿の建物とそれらを 取り囲むように桜の園、緑の園、梅林、 そして江戸時代初期の豪商、角倉了以の 屋敷から譲り受けたと伝わる清流園の 庭園があります。 |

|

東大手門が今の入り口となっており、 堀川通に面した東大手門はシンボル的 存在感があって重要文化財にも指定され ています。 順路に沿って進むと二の丸御殿の正門に あたる唐門です。切妻造、檜皮葺で 唐破風のある優美な桃山風の四脚門で、 鍮石門(ちゅうせきもん)とも云われ、 雲に竜、竹に虎、牡丹に唐獅子などの 見事な彫刻を見ることが出来ます。 二の丸御殿は桃山時代の建物で、車寄、 遠侍(とおざむらい)、式台、大広間、 廊下のような蘇鉄の間、黒書院、白書院 からなり、隣り合って江戸時代の台所、 御清所が建ち並びます。 車寄は入り口、かつての平安から室町 時代にかけての貴族の交通手段、牛車を 寄せる場所がその由来でしょうか。 遠侍は「遠侍の間」と「勅使の間」から なり、遠侍の間は参内した大名の控え室、 虎の間とも云われ、虎と豹の襖絵が 睨んでいます。勅使の間は将軍が朝廷 よりの使者を迎える対面所です。 |

|

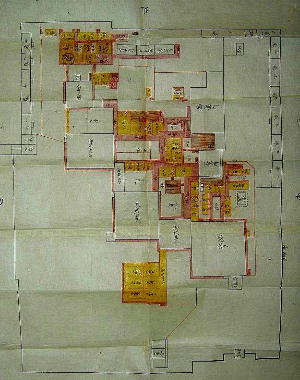

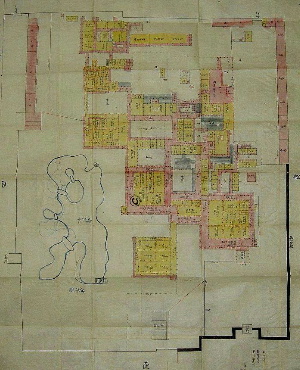

続いて式台は「式台の間」と「老中の間」 があり、式台の間では参内した大名が 老中職と挨拶を交わす場所、奥には 老中の執務室、「老中の間」があり、 ”鷹”、”柳と鷺”が描かれています。 続くは大広間、将軍が座した「一の間」は 武家風書院造の典型と云われ、大床 (床の間)、違棚、帳台構え(武者隠し) があり、天井は二重折上格(おりあげこう) 天井になっています。そして、将軍と親藩、 譜代の大名との内輪の対面所である 「黒書院」、将軍の居間、寝室である白書院 へとつながっています。 激動の幕末維新と云う時代の舵取りを担った 徳川慶喜が何を思ってその目の前の大広間に 座したのか… 今、その座に座ることは出来ないけれど、 じっくり眺めて思いをめぐらせてみて下さい。 朝廷に移されて建物にある「紋」は、 ほとんど「菊の紋」に取り替えられましたが、 黒書院の一部の引き手金具に徳川幕府の 「葵の紋」が残っています。二の丸御殿内は 撮影禁止なので紹介できないことが残念 ですが、今回は特にハネイさんから拝借した 幕末の頃と思われる二条城の絵図面を公開 しています。 |