/// ひとくいんじぞう /// (05/03/12)

|

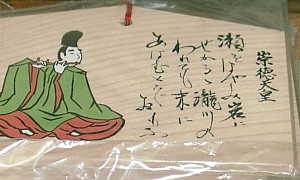

聖護院境内にある塔頭寺院が準提堂。 元は椥の坊と称し熊野神社の西北に あった寺院が大正時代に合わさり 今の積善院準提堂となり、不動堂には 智證大師作と伝わる不動明王立像を 安置します。 普段は地元の人が時おりお参りする、 町中の静かな寺院の佇まい。 ところが境内の片隅には「人喰い地蔵」 と、ぶっそうな呼び名で伝わる お地蔵さんが祀られています。 それは”瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末にあはむとぞ思う”、 小倉百人一首のひとつですが、この歌の 詠み人を祀ります。 現代文に訳すると、「川の瀬の流れが 早いので、どんなに岩にせき止められ 分かれようと、下流ではまた出会う」 って意味合いですが、何を言いたいのか と云えば、どんな訳ありで仲を裂かれ ようとも、将来は必ず逢うことが出来る と思う、と云う一途な恋の歌??? |

|

こんな歌を詠んでいるかと思えば、 「われ魔界に墜ち、天魔となって人の 世を呪わん。人の世の続く限り、人と 人を争わせ、その血みどろを、魔界 より喜ばん」、とものすごい怨念した たる言葉を残した人物でもあります。 歴史の時間ですが、平安末期に保元の乱 (1156)がありました。 崇徳上皇と後白河天皇兄弟、藤原忠通、 頼長兄弟らが即位、関白の地位を めぐって、子が親を討ち、兄が弟を… それはもう地獄のような争いをくり 広げたのが保元の乱でした。 歴史は暗記科目と云われたりで、 もうすっかり忘れてしまったことかも 知れませんが、その登場人物。 崇徳上皇その人が読んだ歌、残した 言葉が先ほどの文面となります。 |

|

事の善し悪しは別として、崇徳上皇の 気性の激しさ、気迫が顕れている歌と 言葉です。 争いに敗れた崇徳上皇は讃岐へと流され、 無情、焦燥の中で五部の大乗経を写し、 父が眠る都へと送りますが、時の権力は 受取りを拒否し戻されます。 その時、崇徳上皇は自らの舌を喰い ちぎり、滴る血で先の言葉をしたためた と伝わります。 |

|

崇徳上皇が讃岐へと流された後、 都では天変地異が頻発し、公家衆、 民衆は崇徳上皇の祟りだと恐れ、 その怨霊を鎮めるために”崇徳院”と 諡号(しごう:生前の徳を称える 称号)を贈り、祀られたのが 「人喰い地蔵」でした。 しかし、元々は漢字の読みのまま 「すとくいんじぞう」だったと 云います。それが、崇徳院の怨念の 激しさ故にか人々は「ひとくいん じぞう」、「人喰い地蔵」と呼び 習わしたと云います。 でも、でも、その恐ろしげな名である にも係わらず、今では無病息災の ご利益があるとかで、お参りする人も 多いのが「人喰い地蔵」です。 |

|

また、崇徳院を祀る社は白峯神宮、 最近は飛鳥井家の蹴鞠に因む球技の 神様として知られますが、 その創建は崇徳院を追慕された孝明 天皇の遺志を受け継いだ明治天皇に よって、讃岐の白峰から神霊を移した ことに始まります。 そして、安井金比羅宮の北側に崇徳 天皇御廟があります。ここは崇徳 上皇の寵愛を受けていた阿波内侍が 遺髪を受けて塚を築いた所、時おり 花街の女性が通り過ぎる町中にあり ます。 おどろおどろしい伝説も生活の中に 溶け込んでいるのが京都。 やっぱり千年の都には、いろいろと あります。 ※ 上皇:譲位後の天皇に対する尊号。 |