|

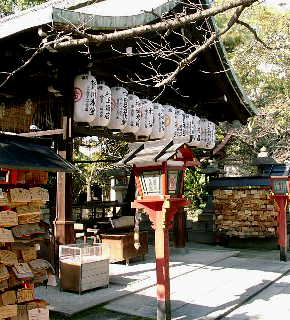

その後、後白河天皇の詔によって光明院

観勝寺と改められますが、応仁の乱によって

荒廃してしまいます。江戸の世となり

元禄8年に太秦安井と云うから、現在の

右京区にあった蓮華光院が移建された時に、

その鎮守として崇徳天皇に加えて、讃岐の

金刀比羅宮より勧請した大物主神と、

源頼政を祀ったことから安井の金比羅さん

として知られるようになります。

明治維新の後、廃仏毀釈によって寺は大覚寺に

没収されて安井神社と改称、そして戦後、

安井金比羅宮の名を受け現在に至っています。

ここ安井金比羅宮は京都では縁切り・物断

(ものたち)と縁結びの御利益の神社として

知られています。

これには祭神である崇徳天皇に大きな

関わりがあります。

|

|

早良親王が怨霊となって都を騒がせたのと

同じく、崇徳上皇も保元の乱で敗れ、讃岐へと

流されますが、その地で全ての物を断った

崇徳上皇は五部大乗経を血書すると共に

「われ日本国の大魔王となり、皇を取って

民となし、民を皇となさん」としたため、

恨みを残し没します。

この後、天変地異に見舞われた都では

崇徳上皇の祟りと恐れ、上皇に崇徳天皇の

追号をなし、祟りを鎮めようとします。

この当たりも早良親王の話と類似する

ところですね。

この崇徳天皇の物断に由来して、安井金比羅宮は

縁切り・物断の御利益神社として知られます。

|

|

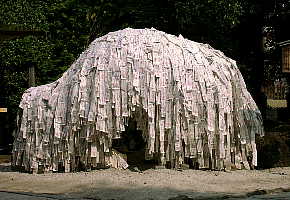

本殿脇に縁切り縁結び碑(いし)、高さ1.5m、

幅3mの巨石があり、中央の亀裂を通じて

神の力が下の円形の穴に注がれているとか。

まず、身代わりとなる形代(かたしろ)に願い

事を書いて、碑の表から裏へ穴を通って悪縁を

切り、裏から表へ通って良縁を結びます。

そして最後に形代を碑に貼って祈願します。

今では数多くの形代が貼られており、縁結び碑

自体も見えなくなるほどです。

|