「夜行バス」とは、一般的に夜出発し、翌朝目的地に到着するバスのことを言います。そのほとんどが数百キロ離れた2つの地域間を結んでいます。

たいてい途中経路のほとんどが高速道路を走りますので「夜間高速バス」「夜行高速バス」などと呼ばれることもあります。

「夜行バス」とは、一般的に夜出発し、翌朝目的地に到着するバスのことを言います。そのほとんどが数百キロ離れた2つの地域間を結んでいます。

たいてい途中経路のほとんどが高速道路を走りますので「夜間高速バス」「夜行高速バス」などと呼ばれることもあります。

ちなみに夜行バスとよく混同される「深夜バス」とは、大都市から深夜帯に出発して都市近郊まで運行する、 いわば「終電乗り遅れ救済」のバスのことです。両者は意味合いが大きく異なります。 もっとも当のバス会社ですらけっこう混同していることもあるので、そこまで目くじらたてることでもないような気がしますけど…(^^;)。

夜行バスは通常長距離運転になるので、乗務員が2名いて途中交替しながら運転していきます

(ただし、比較的短距離の路線では長時間の休憩をとりながら1名で乗務する場合や、

JRバスのように途中の営業所で乗務員が入れ替わるような場合もあります)。

乗務員が2名乗るバスの車内には交替乗務員のための仮眠室も設けられています。

写真上:盛岡駅前に入ってきた夜行バス。この後東北自動車道などを経由して東京へと向かう(国際興業)。

夜行バス自体の歴史は案外古く、1960年代から国鉄などが走らせていましたが、一気にブレイクしたのは1980年代の後半。

福岡と大阪を結ぶ「ムーンライト」号や東京と弘前(青森県)を結ぶ「ノクターン」号がその先駆けとなりました。

一人一人の各席が独立し、大きく背もたれがリクライニングするゆったりとしたシート、

お茶・コーヒーが自由に飲めるサービスコーナー、トイレや自動車電話、好みの音楽が聴けるマルチステレオやビデオ装置など

さまざまな豪華装備を誇り、しかも運賃が飛行機や新幹線などに比べはるかに安い…ということでアッという間に人気が沸騰し、

全国各地に同様のバス路線が開通し、全国に広がるネットワークが形成されました。

一人一人の各席が独立し、大きく背もたれがリクライニングするゆったりとしたシート、

お茶・コーヒーが自由に飲めるサービスコーナー、トイレや自動車電話、好みの音楽が聴けるマルチステレオやビデオ装置など

さまざまな豪華装備を誇り、しかも運賃が飛行機や新幹線などに比べはるかに安い…ということでアッという間に人気が沸騰し、

全国各地に同様のバス路線が開通し、全国に広がるネットワークが形成されました。

写真:夜行バスで一般的に採用されている独立3列シート。 西武バスの昼・夜行路線や東北急行バス以外のほとんどがこのタイプである(会社によって3列4列混合の車両もある)。 隣の人をあまり気にしなくてもよく、ゆったり感がある。 写真は九州産業交通(熊本)のもの。

その後、不景気などの影響もあって一部のバス路線が廃止されたり一部のバス会社が撤退したりなどはしたものの、 新規開業や新規参入もあり、現在夜行バスを走らせているバス会社は日本全国で100社以上、その路線数は全国で約140以上にものぼっています。

写真:2001年2月に群馬の日本中央バスが本格的に夜行バスに参入した。

同社はその後続々と新路線開拓を続けている。

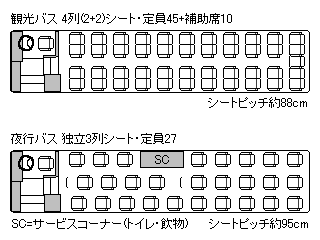

右図:標準的な夜行バスと観光バスの座席レイアウトの例。車種により若干レイアウトは異なる。

長距離を移動する際にまず思い浮かぶのは飛行機、そして新幹線…といった感じで考える人は多く、

長距離バスは決してメジャーな存在とは言えません。実際その存在すら知らない…という人も少なくないでしょう。

長距離を移動する際にまず思い浮かぶのは飛行機、そして新幹線…といった感じで考える人は多く、

長距離バスは決してメジャーな存在とは言えません。実際その存在すら知らない…という人も少なくないでしょう。

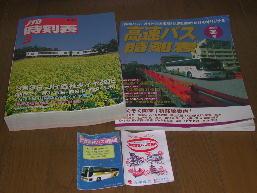

夜行バスをはじめとする高速バスの情報を入手する一番確実な手段は、やはり「時刻表」です。

書店で千円ほどで売られている大判の時刻表はもちろん、ポケット判の小さなものであっても夜行バスの時刻表は載せられています。

数多くの種類の時刻表を出版している「交通新聞社(旧・弘済出版社)」からは「高速バス時刻表」という専用の時刻表も発売されています。

また、夜行バスを運行しているバス会社のバスターミナルにも、そのターミナルから出る夜行バスの時刻表は置いてあり、

そのほとんどは無料で入手できます。

運賃や停車地なども詳しく書かれていますので、事前に一度調べておきましょう。意外な発見があるかもしれません。

写真:夜行バスの最大の情報源「時刻表」。 右上がその名の通り高速バス専用の「高速バス時刻表」(交通新聞社)。 下の2つはバス会社が出しているもの(西鉄・九州産交)

バスの「きっぷ」(乗車券)はどこで買うのでしょうか?

街を走る一般の路線バスの場合(高速バスも「路線バス」の一種ですが、ここでいう路線バスはいわゆる一般道を走る「路線バス」のことです)、

降りるとき(一部路線では乗るとき)にお金を運賃箱に入れる(またはバスカードで決済する)のが普通です。

それに対して、夜行バスや長距離高速バスの場合は事前に乗車券を購入しておくのが一般的です。

夜行バスは99%事前に予約して座席指定を受ける「予約指定制」です。

日本中央バスの群馬-京都線「シルクライナー」だけは予約時に座席の指定はありません(乗車時には指定されます)が、

基本的に予約が必要なのは同じです。

バスが停車するバスセンターに発券窓口がある場合はそこで購入できます。

窓口で自分が乗りたい便を正しく伝えて(たとえば「2月21日夜(20時20分)発の京都行き」というように)予約を行い、乗車券を発券してもらいます。

座席の予約は、出発日の1ヶ月前ぐらいから受付が始まります(路線によっては一部異なります)。

まず、運行会社の「予約センター」に電話して予約を行います(夜行バスのほとんどは複数の会社が共同で運行を担当していますが、

出発地の担当会社に電話すればいいのです)。

予約が成功すると、「予約番号」(電話番号をそのまま予約番号として用いることも多い)が伝えられた上で

「○日までに乗車券を購入してください」という指示があるはずですので、

その期限内にバス会社の窓口や旅行代理店などで「予約をすでに行っている」旨を

(予約番号がある場合は予約番号も)伝えて乗車券を発券してもらいます。

なお、電話予約後、定められた期限までに発券を済ませないと、予約が自動的に取り消されますので注意が必要です。

旅行代理店で乗車券を購入する場合は、座席予約も旅行代理店に代行させることができます。

ただし、旅行会社とバス会社の契約の関係もあるので、すべての路線で発券できるとは限りません。

JTB・近畿日本ツーリスト・日本旅行の大手3社であればたいていの路線は大丈夫なはずです(100%とはいきませんが)。

鉄道会社系の場合、その会社が共同運行関係にあるバス会社であれば(直接共同運行してなくても)だいたい予約できるようです。

たとえば西鉄系の「西鉄旅行」の場合、かつてはサンデン交通(山口)が運行する下関-東京線(「ふくふく東京」号・中国JRバスと共同運行)の発券はできなかったのですが、

西鉄とサンデン交通で福岡天神-下関の高速バスを共同運行するようになった現在では下関-東京線も発券が可能になりました。

旅行代理店の窓口に、自分が乗ろうとしている路線(○時×分発の○○行き)を正確に伝えた上で発券してもらいます。

ただし、ほとんどの場合発券に時間がかかることは覚悟する必要があるでしょう(店員が不慣れなため)。

また、一部オンライン化されているところを除いて「旅行会社側でバスセンターに電話をかけて座席を確保する」ということになるので

バスセンターの営業時間内(だいたい18:00よりも前)に行った方が早く発券してもらえます。

なお、旅行代理店で発券を行う場合、路線によっては(乗車券の運賃とは別に)手数料を請求されることがあります(手数料がかかる場合、だいたい300円〜500円程度)。

当日は、旅行会社が発行するクーポンを持って乗車します。クーポンが乗車券の代わりになることがほとんどです。

JRバスが運行する夜行バスの場合、全国各地の駅や旅行代理店に設置されている「みどりの窓口」で購入できます。

たとえば、「下関-東京線(「スーパーふくふく」号)」を熊本の「みどりの窓口」で購入するようなことも可能です

(ただし、「みどりの窓口」の職員はバスの発券に慣れていないところがほとんどで結構手間取ることが多いです。

「みどりの窓口」が1つしかないような小さな駅でラッシュ時に買うのは避けた方が賢明でしょう)。

なお、JRバスと民間会社が共同運行を行っている場合、

民間側では電話予約を受け付ける場合(サンデン交通など)と電話予約を受け付けない場合(南海電鉄など)があります。

全国の「ファミリーマート」および神奈川中心に店舗展開している「スリーエフ」では、いくつかの会社の一部路線の予約・発券を扱っています。

また、ローソンでは一部バス会社の発券を取り扱っています(「発車オーライネット」や電話などで予約した路線の発券ができます)。

コンビニ店頭の端末(「Famiポート」や「Loppi」など)に予約した内容を入力し、出てきた「引換票」をレジに持っていって代金と引き替えに乗車券を受け取ります。

ファミリーマート「Famiポート」などでは予約も端末ですることが可能です。このときも端末から出てきた「引換票」が出ますのでレジで支払います。

「引換票」には有効期限が記載されています(通常発行後30分以内)。時間内にレジに持っていかないと予約そのものが無効になります(コンビニでは「発券せずに予約だけを行う」ということはできません)。

また、コンビニで発券した乗車券を変更・取り消しする場合の手続きや手数料は通常と異なる場合がありますのでご注意ください。

詳細は、そのコンビニ端末の説明やバス会社のホームページなどをご参照下さい。

現状ではコンビニで予約・発券が可能な会社は限られていますし、可能な会社でも全路線が対応しているとは限らないので気をつける必要があります。

もし事前にきっぷを買うことができない場合は、なるべく早くバス会社に連絡して指示を仰ぎましょう。

たいていの場合は、当日車内で精算することが可能なはずです。

予約すら取れずに急に乗ることになった場合でも、ほとんどの路線において、予約受付の段階で空席があればたいていは乗車可能です。

その場合は車内またはターミナルで精算になります。

もし、不運にも予約段階で空席がなかった場合は「キャンセル待ち」ということになります。

「キャンセル待ち」の場合は、最後の乗車地で待っていないと意味がありません。

最初の停留所で乗るはずの人が乗ってこなかったとしても後で停車する停留所から乗ってくる可能性があるからです(詳しくは後述)。

いずれにしても(可能であれば)早めにバス会社に連絡をとりましょう。

夜行バスを含む予約指定制高速バスの座席は共同運行の各社で一定の割合で配分して管理しています。

こうして配分して管理している座席を「持ち席」と言います。「持ち席」配分は一般に出発地の担当会社に多く配分されています。

出発の前日ぐらいに、共同運行各社の座席予約状況を集約する「手じまい」という作業を行います。

「手じまい」以降は出発地の会社でのみ座席を管理します(もう一方の会社で予約を受けた場合は座席を管理する会社に連絡して座席を「もらう」形になります)。

最近はネットワークを利用してリアルタイムで座席を共通管理している場合もあります。

(なお、座席予約受付の仕組みについての詳細は三共システム工房のページで解説されています)

つまり、あるバス会社の「持ち席」が予約で埋まってしまった場合でも、共同運行会社の「持ち席」に空きが残っている…というケースがありうるわけです。

そのような場合、別の地域の共同運行会社で予約すると予約ができる場合があります(オーバーブッキング防止のため、連絡に時間がかかります)。

「ダブルトラック」とは、同じ地域から同一方面の行き先へ複数の系統が存在する路線のことを言います。

3つ存在する場合は「トリプルトラック」と呼ばれることもあります。

「ダブルトラック」の例としては、長崎-大阪や鹿児島-大阪があります(厳密には発着地は少し違いますが)。

岡山-東京のように「トリプルトラック」のところもあります。

もしこのような路線であれば、片方の系統が満席でももう一方が空席が残っている…という場合があります。

東京-大阪の場合はもっとバリエーションが広く、東京は大きく分けて東京駅・新宿駅・そして池袋とターミナルがあります。

また大阪も大別してキタ(大阪駅・梅田)とミナミ(難波・天王寺・阿倍野・USJ)があり、

東京駅-大阪駅・新宿-大阪駅・東京駅-難波・新宿-なんば・池袋-梅田などたくさん系統があります。

その他、さいたま(大宮)から東京の赤羽・奈良を経由して大阪へ行くような系統も存在します。

そのため、1つの系統でダメだとしてもいくつもの選択肢がありますので次々あたってみるとよいでしょう。

また、首都圏や関西圏など大都市圏発着の場合、自分の乗りたい路線がうまく予約できなかった場合でも近くから出発する(あるいは近くに到着する)路線に着目します。

たとえば東京の場合、山手線内から電車を使って500円程度で行ける八王子・横浜や西船橋(千葉線)などを発着する路線を考えます。

関西圏であれば大阪環状線を起点に考えると、神戸・京都(枚方)・奈良・堺などが視野に入ってくるでしょう。

たとえば大阪行きがダメでも、神戸行きや奈良行きであれば空席がある可能性は十分にあるのです。

空席がないのでやむを得ず…ということでなくても、例えば大阪へ行くときであっても「大阪行き」より他の路線を選んだ方がよい場合もあります。

たとえば、熊本から出張で大阪梅田に行きたいという場合を考えます。

「熊本から大阪」ということであれば、熊本-大阪線「サンライズ」号(九州産交)が真っ先に思いつくところです。

が、「サンライズ」は近鉄バスが共同運行なので同じ「大阪」でも梅田ではなく難波方面に行ってしまいます。梅田に行くには下車してから地下鉄などを利用しなければなりません。

この場合は「トワイライト神戸」号(九州産交)を利用して神戸(三宮)まで行き、そこから電車(阪急・阪神・JR)で大阪(梅田)まで移動するのが「賢い選択」と言えます。

「サンライズ」の運賃は熊本-大阪で片道10,300円、「トワイライト神戸」の運賃は熊本-神戸で片道9,800円なので

阪急や阪神の運賃310円(JRの場合390円)を足しても安上がりなのです。

まあ、せいぜいコーヒー1杯分の違いなのですが(^^;)、着いてから電車で移動が必要なのは一緒ですし。

同様に東京から北九州へ移動する場合、北九州が福岡県だからといって福岡行きの「はかた」号(西鉄)を利用するよりは

下関行きの「ドリームふくふく」号(サンデン交通・中国JRバス)を使ってJR九州の鉄道線で移動する方が安くて便利です。

夜行バスに乗るときには、自分の目的地に合わせてうまく路線を選択しましょう。

バス会社はJRバスなど一部の会社を除くと、都道府県単位で営業するのが基本です。

そこで、夜行バスをはじめとして県境をまたぐような長距離バスは普通、両側の発着地のバス会社が運行において、

車両(乗務員を含めて)や休憩所などの施設を両社で提供し合う・予約情報を共有する・乗車券を共通で利用可能にするなどの協力を行っています。

このような仕組みを「共同運行」といいます。

「共同運行」関係にあれば、乗車券は共通で使えます。また車両は日によって共同運行を行っているどれかの会社のものになります。

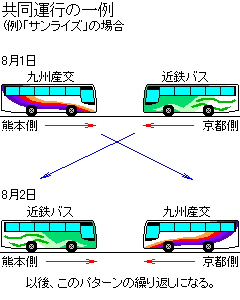

たとえば、熊本-大阪・京都線「サンライズ」号を例に取ると、「近鉄バス」と「九州産業交通」が「共同運行」ということになります。

このような場合、通常は近鉄バスが関西側の、九州産交が熊本側での予約発券を担当しますが、近鉄・九州産交どちらで発券された乗車券でも

共通で使うことができます。

また、共同運行の場合は車両は両社で提供しあうことになります。

夜行バスの共同運行について、具体例をあげて説明しましょう。

熊本-大阪・京都線(「サンライズ」号)は九州産業交通(熊本)と近鉄バス(大阪)の2社による共同運行です。

熊本-大阪・京都線(「サンライズ」号)は九州産業交通(熊本)と近鉄バス(大阪)の2社による共同運行です。

たとえば8月1日の熊本発大阪・京都行きが熊本のバス会社である九州産交の車両および乗務員によって運行されるとします。

その場合は、同じ8月1日の京都・大阪発熊本行きは近鉄バスの車両・乗務員によって運行されることになるのです。

次の日(8月2日)はそれぞれのバスが折り返してくることになります。

したがって、昨日(1日)に大阪に行った九州産交の車両・乗務員が、2日には「京都・大阪発熊本行き」となって京都・大阪を出発します。

同様に、熊本に行った近鉄バスが2日には「熊本発大阪・京都行き」として熊本を出ていきます。

つまり、たとえ熊本発であっても、常に地元の九州産交の車というわけではなく、日によって近鉄と1日おきで交互にやってくることになります。車両は日によって異なる…ということになるわけです。

九州産交の窓口や旅行会社で予約した場合に「九州産交」の社名が乗車券に入っている場合でも近鉄の車両に乗ることもあるわけです(当然逆もありえます)。

これが基本的な共同運行のスタイルです。

右図:熊本-大阪「サンライズ」号(九州産業交通・近鉄バス)を例にした「共同運行」の説明図。 熊本側から見ると8月1日の大阪・京都行きは九州産交・翌2日は近鉄担当(関西側から見るとその逆)というように1日ごとに担当が変わる形になる。

また、たとえば長崎-大阪線の場合は、近鉄バスと長崎自動車(長崎バス)、そして阪急バスと長崎県交通局(長崎県営)がそれぞれ共同運行関係に

なっています。近鉄・長崎バス組は「オランダ」号、阪急・長崎県営組は「ロマン長崎」号という愛称をそれぞれつけています(注:「オランダ」号は大阪経由で京都まで行きます)。

たとえば、「長崎バス」で発券された大阪行きの乗車券で共同運行の近鉄バスの車に乗ることはありますが、

長崎バスとの共同運行の関係にない阪急や県営の車には乗ることはありません(乗ることはできません)。もちろん、逆もまた同様です。

長崎発の場合、始発こそ場所が異なっているものの、途中停車地は一部共通ですので乗り間違いには要注意です。

基本的には両側のエリアの1社ずつが「共同運行」を行いますが、中にはいくつか変則的なパターンがあります。

たとえば、片側のエリアの2社ともう一方の1社が共同運行を行う場合です。

例として、東京(新宿)-高知は東京側である小田急バスと高知側である高知県交通・土佐電気鉄道の共同運行があります。

このような場合の担当会社のローテーションは、あくまでも高知-東京-高知-東京-…というローテーションなわけです。

たとえば高知発新宿行きが高知県交-小田急-土佐電-小田急-…となり、

同時に新宿発高知行きが小田急-高知県交-小田急-土佐電-…という順番になります。

路線によっては3社混成のようになるなど、これと異なることもあります。

その他変則的パターンとしては、片方の地域の会社2社で「共同運行」というパターンがあります。

たとえば、中国地方の津和野から東京まで行く「いわみエクスプレス」は、東京側のバス会社は運行を行わず、

石見交通と中国JRバスという中国地方の2社の共同運行となっています。

もともとは普通の共同運行だったものの、情勢の変化によって変則的になることもあります。

そのようになった例としては、JRバス関東から中国JRバスが運行を肩代わりした下関-東京「ふくふく東京」号(サンデン交通・中国JRバス)や、

「もともと阪神電鉄が運行していた2路線の合併→3社共同運行から阪神電鉄が撤退」という経緯をたどった

神戸・尼崎-熊本・鹿児島線(九州産交・鹿児島交通)などがあります。

バスの運行に関わる「コスト」にもいろいろあります。特に人件費は大きなウェイトを占めますが、

賃金水準も土地代も地方に比べて高い大都市のバス会社の方がどうしても地方都市の会社に比べて運行コストは高くなる傾向があります。

同じ収入であっても、地方都市の会社であれば十分黒字なのに大都市の会社では赤字…というケースも少なくありません。

そのため、大都市の事業者がバス運行そのものから撤退する例が最近けっこう見受けられます。

たとえば名古屋-佐世保(長崎県)・ハウステンボス間の路線「西海路(さいかいじ)」号はかつて名古屋鉄道と西肥自動車(西肥バス)が共同運行を行っていました。

しかし、現在は実際のバス運行に関しては名鉄が撤退し、西肥に任せっきりになっています。

ですから、名古屋-佐世保線はどちらで乗っても、そしていつ乗っても必ず西肥バスの車になり、愛称も西肥の統一名称「コーラルエクスプレス」になっています。

もっともこのような場合、大都市側の事業者が予約受付や発券業務は行うことが多く(東急バスのように完全撤退した例もありますが)、

この例の場合でも名鉄で名古屋側の予約発券業務を行っていて、名鉄で発券された乗車券であっても西肥の車に乗ることができます。

なお、京都-群馬線(「シルクライナー」)を運行する群馬の日本中央バスは開業最初から1社単独で運行を行っています。

夜行バスの乗り場はたいていの場合「バスターミナル(バスセンター)」または鉄道の駅前からになりますが、

途中から乗降する場合は路上のバス停から…という場合もあります。

夜行バスの乗り場はたいていの場合「バスターミナル(バスセンター)」または鉄道の駅前からになりますが、

途中から乗降する場合は路上のバス停から…という場合もあります。

また「バスターミナル(バスセンター)」といっても都市によって規模はさまざまで、あらゆる設備をそなえた大規模なものから、

それこそ「バスの発着所しかない」ような小規模なものまでさまざまです。

写真左:発券所やトイレ・待合室はもちろん喫茶・売店・コインロッカーなどあらゆる設備を備えた熊本交通センター。 夜行便利用者にはあまり縁がないと思われるが百貨店(岩田屋)に隣接している。また上層階はホテルになっている。

またバスターミナル(センター)の立地も駅に隣接(または併設)されているもの、駅から少し離れているもの(東京・品川の京急バスセンターなど)、

まったく独立して存在しているものなどさまざまです。

大津(滋賀)や長崎など、路線によって発着するターミナルが異なる場合もありますので、

パンフレットや乗車券などを確認し、間違いのないようにしましょう。

また表示では同じ場所のように思えても、特に大都市の場合乗り場が分散して存在する場合があります。

特に注意を要するのは新宿(東京)・京都・神戸・大阪(梅田)などです。

このような場所ではバス会社や路線によって乗り場が異なる(しかもそれぞれがけっこう離れている)ので間違うと致命的です。

くれぐれも気をつけましょう。

たとえば右の写真は「京都駅」のバス乗り場(の周辺地図)なのですが、JRバスの横浜行き・東京行きなどは烏丸(からすま)口側の(1)から発着します。

たとえば右の写真は「京都駅」のバス乗り場(の周辺地図)なのですが、JRバスの横浜行き・東京行きなどは烏丸(からすま)口側の(1)から発着します。

しかし、京阪バス関係の路線が発着するのは(2)のホテル京阪前、

近鉄バス・京都交通などが運行する路線は(3)の近鉄改札口前…

という具合になっていて乗り場が分散しているのです。

しかも日本中央バスの群馬行「シルクライナー」は新都ホテル前(4)、大阪から来る、新潟行きや長野行きの阪急バスの路線は新阪急ホテル前(5)

が発着所になっています。

さらにややこしいことに多くの時刻表の表記では(2)(3)(4)がすべて「京都駅八条口」となっていたりするのです(!!)

同じ「京都駅八条口バスのりば」といっても(2)から(4)までは距離にして約300メートル程度ありますので、歩くと5分はかかります。

また、(2)〜(4)と(1),(5)を相互に行き来しようとすると、駅構内を横切ることになるので上り下りもあってけっこう大変で時間もかかります。

京都に限らず、大都市のターミナルは単純に「○○駅」といっても、このような実態であることが多いので注意しましょう。

追記

このようなケースは珍しいのですが、共同運行や発券等業務のパートナーの変更によって乗車場所が変更になることがあります。

たとえば、熊本線は2002年6月から京阪バス→近鉄バスにパートナー変更になったため、表記が同じ「京都駅八条口」であっても乗車場所がホテル京阪前の(2)から近鉄改札口前の(3)になっています。

しかも、かつての乗車場所であったホテル京阪前では「2002年5月をもって熊本線は廃止」と案内されている…という非常に困った事態になっています(--;)。

また、熊本交通センターや福岡の西鉄天神バスセンター・大阪なんばのOCATビルなどのようにバスターミナルとして施設が整っている場所では、

発車時刻を案内する電光掲示板を備えていたり、発着の直前に構内放送で案内を行ってくれたりします。

また、熊本交通センターや福岡の西鉄天神バスセンター・大阪なんばのOCATビルなどのようにバスターミナルとして施設が整っている場所では、

発車時刻を案内する電光掲示板を備えていたり、発着の直前に構内放送で案内を行ってくれたりします。

しかし、そういった施設がなくて、発車案内などないところの方が多いです。ましてや路上のバス停みたいなところもけっこうあります。

くれぐれも自分が乗るべきバスをやり過ごさないように気をつけましょう。

他の交通機関もそうですが、遅れてしまっても待ってもらえるわけではありません。

絶対に発車時刻に遅れることのないように余裕を持って行きましょう。

写真:発車時刻と「のりば」を案内する電光掲示板。これを備えるターミナルは限られている。(熊本交通センター)

とにかく一刻も早くバス会社に連絡をとりましょう。数分程度の遅れであれば(もしかすると)待ってもらえるかもしれません。

もちろん待ってくれるという保証はありませんので。「待ってもらえればラッキー」という感じで考えておくべきでしょう。

数分程度で遅れが済みそうもない場合は残念ながら「キャンセル」ということになりますが、

連絡なしで乗車しない(不乗)ということになると乗車券の払い戻しができなくなるからです。

また、鉄道網が発達している大都市において複数の停留所を経由して出発する路線の場合は、

自ら(電車などを利用して)先回りをする…という手が使える場合があります。

たとえば、近鉄バス(共同運行:九州産交)の京都・大阪発熊本行きの場合、

20:35に京都駅八条口(近鉄改札口前)を出発した後、名神道のバス停や大阪あべのを経由した後で22:10になんば(OCAT)で客を乗せていきます。

このような場合、20:35に京都駅に「間に合いそうもない」と思ったら、

電車や地下鉄などを利用してすぐになんば(OCAT)へ向かい、なんば(OCAT)で22:10発熊本行きバスが入ってくるを待つ…というわけです。つまり先回りすることができるわけです。

実際に乗り遅れた時に係員に指示を仰いでも、おそらく「大阪への先回り」を指示されるはずです。基本的に予約・発券が完了した席は最後の停留所を出る直前までキャンセルはされないはずなので、

あべので乗りそこなったとしてもなんば(OCAT)で乗ったときには自分の席はちゃんと空いているはずです。

このような場合でも、(もし可能であれば)バス会社に連絡をする方が望ましいです。

もちろん乗車券は必須なのは言うまでもありませんね(^^;)。

もちろん乗車券は必須なのは言うまでもありませんね(^^;)。

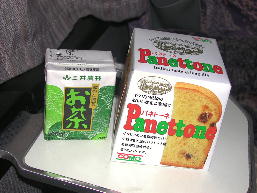

また、バスの車内では飲み物はたいていありますが、もちろん食べ物はありません

(福岡-新宿の「はかた」号だけは「軽食サービス」ということでイタリア風の菓子パンが出る)。

写真右:肘掛け収納テーブルに乗せられた、「はかた」号でサービスされるパンと冷たいお茶(中身は一部変わる可能性あり)。 かつてはツナサラダ缶にマドレーヌやクラッカーが出た時代もあった(西鉄)。

後述の「途中休憩」がある場合は、サービスエリアなどで調達も可能(ただしアルコール飲料は基本的に売っていません)ですが、

途中休憩がない場合もありますので、お腹が空きそうな場合は事前に食べ物を買い込んでおきましょう。

バス車内に持ち込む食べ物は、車内がけっこう揺れるので手づかみでも食べられるものがおすすめです。

狭い空間ですので臭いのきついものは遠慮すべきでしょう。また汁物も気をつけましょう(揺れでこぼしやすい)。

バス車内でカップラーメンを食べていた人が以前いましたが、これもあまりおすすめできません。

なお、夜行バスは長時間運転ということでかつては喫煙を容認する会社が多数でしたが、最近では「全車禁煙車」の方が多くなっています。

夜間「光が気になって眠れない」「音が気になって眠れない」と思う人は、

「アイマスク」「耳栓」を用意して乗ることをおすすめします。

背広で乗る場合は「折りたたみハンガー」があると便利です。洋服掛け用のフックはたいていのバスについています。

また、名古屋観光日急(日本急行バス)のように車内にハンガーを備え付けている会社もあります。

たとえ乗り場が正しかったとしても、乗り場には多くのバスが発着します。くれぐれも自分の乗るバスを間違えないように注意しましょう。

たとえ乗り場が正しかったとしても、乗り場には多くのバスが発着します。くれぐれも自分の乗るバスを間違えないように注意しましょう。

かつての高速バスでは、路線(行き先)によって異なるカラーリングを用いていたため、自分が乗るべきバスは比較的すぐわかりました。

ですが、最近は車両の効率的運用のために(行き先によって塗色を変えることはせず)会社ごとに統一された塗色を用いることがほとんどです。

乗車の際には方向幕やサインボードなどを用いて表示される「行き先表示」を確認しましょう。

行き先表示はたいてい前部方向幕(夜行バスの場合ヘッドライトの間にあることが多い)や

側部方向幕(入口付近にある行き先表示。LED式や「サボ」と呼ばれるサインボードを用いることもある)にあるのできちんと確認しましょう。

写真左:ヘッドライトの間にあるのが「方向幕」による行き先表示。それ以外に側面にもあることが多い。乗るときには必ず確認して誤乗(誤って違う便に乗ってしまうこと)がないように注意!!

また、長崎-大阪・鹿児島-大阪や岡山-東京などのように同じ場所から同一方面へ複数の異なる系統のバスが出る「ダブルトラック」路線

では、乗る会社を間違えないように気をつけましょう

(共同運行の項目でも書いたように、乗車券に記載してある会社の車がくるとは限らないからです)。

特に鹿児島県の天文館などのように10分程度の間隔で同じ方面行きのバスが同一の乗り場から次々に出ていったりすることもありますので要注意。

また、多客期(乗客の多い時期)は2号車・3号車…といった具合に同じ路線でたくさんのバスがやってきたりします(「続行便」といいます)。

乗車券にはきちんと「号車」と「席番」が記載されていますので、よく確認して間違えることがないようにしましょう。

夜行バスの場合、乗車する際に乗務員に乗車券を渡す「前払い方式」が一般的です。

ただし、ごくまれに乗車時には座席の確認だけを行い、出発直後(または降車時)に車内で乗車券を回収する場合もあります。

また、JRバスでは鉄道と同様に乗車時には改札を行い(入鋏スタンプを押してもらう)、降車時に集札(回収)する路線もあります。

いずれの場合も、乗務員に乗る号車と座席を確認してもらいますのでよく覚えておきましょう。

乗車券は回収されるので号車と席番号は忘れないように!(まあ、万一忘れたとしても乗務員に尋ねればいいのですが)。

「座席番号」は座席(ヘッドレストカバーや肘掛け部分など)や、網棚の下などにつけてあります。

通常は「3A」などのように数字とアルファベットの組み合わせになっていますが、会社によっては数字だけの場合もあります。

荷物はある程度の大きさまでならば車内に持ち込むことができますが、大きな荷物の場合はトランクに預けてもらえます。

トランクに預けた荷物には「荷札」がつけられ、引換証として半券が渡されます。

この半券は降車時に荷物を引き取る際に必要になりますので紛失しないようにしましょう。

携帯電話については、利用は最小限にし、着信音が出ないようにマナーモードに設定しておきましょう。

夜行バスの中には車内で快適に過ごすためにさまざまな装備があります。

たいていのバス会社では、乗車直後(または、最後の乗車停留所を通過した後)にビデオを利用して説明が行われます

(会社によっては、テープによる説明や乗務員による説明のみのところもあります。

また、シートポケットに説明が書かれたシートが入っている場合もあります)。

不明な点があったら遠慮なく乗務員に尋ねてみましょう。

以下の説明は一般的な夜行バスのものです。バス内のサービス・装備はバス会社や路線によって若干差異があります。

会社や車種によって一部装備がなかったりする場合もありますのであらかじめご了承下さい。

座席はすべてリクライニングシートになっています。

座席はすべてリクライニングシートになっています。

リクライニングレバーを引き、背もたれを押すと倒れるようになっています。倒す際は後方に十分配慮しましょう。

リクライニングは深夜走行時に備えて、かなり水平に近い角度にまで倒れるようになっています。

ただし、消灯時以外はいっぱいに倒すのは遠慮した方がいいと思います(最後部の座席または後方が空席であればかまいませんが)。

座席前方にはフットレスト(または足置き)やシートポケットが備えられています。

写真の車両の場合、座席前方の下部が足置きになっていて「板」を前方に倒すとそこに足が置けるようになります

(一部の会社や車両では仕様が異なります)。

使うときは靴を脱いで使います。車内の移動には備え付けのスリッパを利用するとよいでしょう。

シートポケットには、ビニール袋やマルチステレオ用ヘッドホンなどが入っています

(独立したポケットに入っている場合もあります)。

シートポケットには自分の小物などを入れておくこともできます。その場合は降車の際に忘れ物をしないように注意しましょう。

肘掛けには収納式のミニテーブルが備えられています(一部車両を除く)。肘掛けから引き出して使います。

肘掛け収納式テーブルには穴があいていてカップホルダーの役割を果たすものがあります

(それとは別にカップホルダーが独立して装備されている会社もあります)。

くれぐれもテーブルを膝で跳ね上げて飲み物などをこぼしたりしないよう気をつけましょう。

その他、シートの足元部分にはレッグレスト(すね当て)が装備されています。

これらの操作レバーは肘掛け先端部分やマルチステレオ操作部、あるいは座席下あたりにありますが、

車種によってどのレバーがどれを動かすのかはまちまちです。

乗ったらまず各レバーを軽く操作してどういう機能を果たすのかを確認しておくことをおすすめします。

なお、4列シート車などでよく見られる2人がけシートの場合、左右隣のシートとの間隔を数cm広げるためのレバーが備えられている場合もあります。

写真:説明書きやパンフなども入ったシートポケットと「足置き」。前方に倒して使う。なお、足置きを使うときは靴は脱いで使う。3つ目の写真は「レッグレスト」(近鉄バス)。

写真:シートにつけられている座席の「取扱い説明」。車種によって各レバーの機能が異なる場合がある(九州産交)。

各座席には就寝用の毛布(ひざかけ)・枕や車内を歩くためのスリッパが備えられています(低価格を売りにした「青春ドリーム」号などを除く)。

乗車したら、まず靴を脱いでスリッパに履き替えるのがよいでしょう。

休憩時や降車時にはくれぐれも靴に履き替えるのを忘れないように(昔、夜行バスの車内に靴を忘れた人がいたそうです)。

スリッパの場所は多くの場合、前の座席の下部に置いてあったり、スリッパホルダーにかけられたりしていますが、

車種によってはスリッパの備え付けている場所がわかりにくいことがありますので、わからない場合は乗務員に尋ねてみましょう。

スリッパの場所は多くの場合、前の座席の下部に置いてあったり、スリッパホルダーにかけられたりしていますが、

車種によってはスリッパの備え付けている場所がわかりにくいことがありますので、わからない場合は乗務員に尋ねてみましょう。

スリッパはほとんどの会社がビニール製のものですが、西鉄などは高級感のあるスリッパが使われています。

サンデン交通やJR東海バスなどのように使い捨てのものを採用していることもあります。

写真右:使い捨てスリッパ。常に新しいものを使える反面、若干使い勝手は劣る(サンデン交通)。

毛布は普通シートにおいてあるか背もたれにかけられていることがほとんどです。

一部の会社では毛布の裏側に足を入れるための袋状のものが縫いつけられていることがあります。

夜寝るときに毛布がズレるのを防ぐことができます。

枕は、シートに備え付けの会社と、別に用意されている会社があります。枕の類がない会社も多いです。

シートについている場合は使わない時にもじゃまにならないというメリットが、また別の場合は腰当てなどにも利用できるという利点があります。

写真:(左)車内での快眠のためのグッズ、毛布と枕。枕が別に用意されている(近鉄バス)。

(右)九州産交の車両はシートの背に備え付け式の枕。体格に合わせて上下に移動が可能。他に西鉄なども採用。

長時間運行する路線ではビデオで映画が放映されます。発車後すぐ消灯するような路線ではない場合もあります。

長時間運行する路線ではビデオで映画が放映されます。発車後すぐ消灯するような路線ではない場合もあります。

ビデオ・テレビの音声を聞く場合にはマルチステレオ用のヘッドホンを利用します(車内には音声は流れません)。

また、マルチステレオでは何種類かの音楽が流れるサービスをやっています。

ジャンルは「邦楽(J−POP)」「洋楽」「演歌」といったものが多いようです。

会社によっては「クラシック」「イージーリスニング」「落語」などというのもあります。

また、マルチステレオでは何種類かの音楽が流れるサービスをやっています。

ジャンルは「邦楽(J−POP)」「洋楽」「演歌」といったものが多いようです。

会社によっては「クラシック」「イージーリスニング」「落語」などというのもあります。

座席横の部分にヘッドホンジャックがありますので、そこにヘッドホンの端子を挿して利用します。

チャンネルスイッチやボリュームつまみでチャンネルや音量の調節ができます。

「R」「V」というチャンネルはそれぞれラジオ・車内ビデオの音声を聴くときに利用します。

なお、最近はマルチステレオが装備されていない車両、または装備されていても使われていない車両もあります。

写真:(左)マルチステレオ操作部分。ヘッドホンを挿すジャックとチャンネル・音量のつまみがある。テレビ(ビデオ)の音声もこれで聞くことができる。(右)車両前方に備えられているビデオモニタ。ビデオ放映の他、一般のテレビ放送を流す場合もある。会社によっては使われないことも。また、後方の席の人のために車両中部あたりにもう1台備えられていることも多い(いずれも近鉄バス)。

大きな荷物はトランクに預けますが、車内には両側上部に荷物が置ける「網棚」が設けてあります。

手荷物は通路に置いてしまうと、深夜走行の際つまづいたり踏まれたりするなど非常に危険です。必ずこの網棚か足元に置いておきます。

最終の乗車地を過ぎて、空席があることが確定した場合(途中で乗車する人もいるので、最初空いていてもそこが空席であるとは限りません)には

そこに手荷物を置いてもかまいません。

網棚に手荷物を置く際には、途中で落下することがないように入れましょう。網棚についている紐で押さえると効果的です。

また、貴重品に関しては必ず手元で保管しましょう。

写真:「網棚」。荷物の落下防止のために紐がつけられている。読書灯や停車ボタンなども見える(近鉄バス)。

(右)荷物が落下する心配が少ないフタがついたタイプの「網棚」。内装の高級感の演出にも一役買っている(九州産交)。

サービスコーナーは多くの場合、車内中部右側にトイレとともにあります。

車種によって左側にあったり、最後部にあったりする場合もあります。

2階建てバスの場合は、1階部分にあることが普通です。

サービスコーナーでは、お茶・コーヒー・冷水などの飲み物やおしぼりが用意されています。

いずれも基本的にセルフサービスですが、おしぼりは朝に乗務員が配ってくれる場合もあります。

サービスコーナーではカーポットからお湯や水が出せるようになっていますので、

そばに用意されているティーバッグやインスタントコーヒー(砂糖・クリーミーパウダーやマドラーも用意されている)を使って

自分で飲み物を作ります。

サービスコーナーが混雑している場合などは、お湯とティーバッグを自席に持って帰って作る方が望ましいです。

お湯は大変熱いので、走行中のバスの揺れなどで万が一にでも他人にかけてしまったりしたら大変です。

カップのフタが用意されている場合は、移動する際には必ずフタをしましょう。

また、会社によって用意されている飲み物はいろいろで紅茶も用意していたり日本茶のみだったりする場合もあります。

なお、近鉄バス・鹿児島交通などでは冷たいジュースも用意されています。

西鉄や下津井電鉄などでは途中乗務員がジュースを配ってくれます。

おしぼりについては、たいていサービスコーナー上部の保温ボックスに用意されています。

多くは使い捨てのペーパータイプのものですが、近鉄などは布タオルのおしぼりが用意されています。

写真:飲み物などが用意されているサービスコーナー。

(右)冷たいジュースのサービスが行われている会社も(近鉄バス)。

その他、コンパクトな洗面台や自動車公衆電話が装備されている会社もあります。

ただし、自動車電話に関しては最近は携帯電話の普及もあって廃止されつつあります。

その他、コンパクトな洗面台や自動車公衆電話が装備されている会社もあります。

ただし、自動車電話に関しては最近は携帯電話の普及もあって廃止されつつあります。

ゴミ入れも用意されていますが、容量が小さいのであまり大きなゴミを捨てるのはやめましょう。

大きなゴミは途中休憩のサービスエリア(SA)などや降車後に捨てるようにしてください。

写真右上:車内に備えられているテレホンカード専用自動車公衆電話(サンデン交通)。

トイレはコンパクトな水洗式のものがたいていサービスコーナーに併設されています。

トイレはコンパクトな水洗式のものがたいていサービスコーナーに併設されています。

使用時には内側からロックができるようになっていますので、必ずロックをかけましょう。ロックをかけないとトイレの照明などがつかないタイプもあります。

ロックをすることによって、車内には「トイレ使用中」を知らせるランプが点灯します。

ロックをかけずにいると、途中で誰かにいきなりドアを開けられたり…なんて悲劇を招いてしまいます。

トイレは水洗式になっています。使用後に洗浄スイッチを押すと洗浄液が出て洗浄する仕組みです。

紙以外の異物を流すと故障して使えなくなってしまうことがありますので絶対にしないようにしましょう。

なお、手を洗うための設備もあります。

トイレを使うときは、バスの揺れにはくれぐれもご注意を!!。

サービスコーナーを使う時もそうですが、加減速が多い一般道走行時よりも、速度が安定している高速道走行時の方が使いやすいです。

写真:トイレを使うときはロックを忘れずに!!

(右)車内前方にある「トイレ使用中」表示灯。ロックをかけると点灯する(九州産交)。

長いバスの旅。いかに快適に過ごせるように工夫された車両であるとはいっても、長時間乗り続けるのは大変です。

また、乗務員も安全運転のために一定時間ごとに交替・休憩をしなければなりません。

長いバスの旅。いかに快適に過ごせるように工夫された車両であるとはいっても、長時間乗り続けるのは大変です。

また、乗務員も安全運転のために一定時間ごとに交替・休憩をしなければなりません。

そこで、バス会社によっては乗務員の交替でサービスエリア(SA)に停車する際に、

車両を開放して乗客も車外に出てリフレッシュするための「休憩時間」を設ける場合があります。

車内のトイレは多少狭いこともあって、この休憩時間を利用してトイレに行ったり、喫煙タイムにしたり、

SAの売店で買い物をしたりする人が多数います。

ただし、休憩時間はほとんどの場合10分前後と比較的短いのでSAの食堂で食事をするのはちょっと難しいかと思います。

写真左:山口県・下松SAで途中休憩(西鉄)

「休憩時間」における注意点はいくつかあります。

SAではバスは駐車場に停車します。駐車場からSAの売店やお手洗いに行く際には他の車の往来には十分に注意しましょう。

休憩後の発車時刻は休憩時間直前に乗務員から口頭で説明がありますので

(ただし、深夜時間帯に休憩になる場合は、寝ている人を起こさないようにするために、ボードなどを利用する場合もあります)、

その時間内には必ず車内に戻るようにしましょう。

出発前には一応は人員確認をするので休憩時間を過ぎても置いてきぼりになることはめったにありませんが、

多くの人に迷惑がかかります。

また、休憩時間帯やSAによっては多くのバスが集中するので、自分が乗るバスをよく覚えておいて間違えないようにしましょう。

同じ会社(カラーリング)のバスであっても行き先が異なる場合もあります。

なお、複数台で運行している場合は、号車もお間違いのないように。

写真右:西武バスなどで使われている出発時刻を示す掲示板(写真は日本中央バスのもの)。

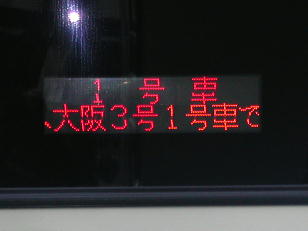

京浜急行電鉄では車両前方にある電光掲示板で「出発 ○時□□分」という表示が出る。

写真右:西武バスなどで使われている出発時刻を示す掲示板(写真は日本中央バスのもの)。

京浜急行電鉄では車両前方にある電光掲示板で「出発 ○時□□分」という表示が出る。

写真:各方面からのバスが集中する養老SA。このように同時刻帯に多数のバスが停車する場合もあるので自分の乗るバスを間違えないように。また車やトラックの往来にも要注意。(右)休憩から戻る際には路線や号車の確認も怠りなく(JRバス関東)。

「休憩時間」に、乗客が車外にでることができるようにすることを「開放」といいますが、

車両開放をするかどうかの方針はバス会社や路線によっていろいろです。

乗務員交替の際に必ず開放を行う会社もあれば、「SAでの事故や乗客『積み残し』などの危険防止のため」開放がない会社もあります。

ただし同じ会社でも路線や状況によっては異なる場合もあります。運行距離によって休憩の回数が変わったりなくなったり場合もあります。

また、「休憩時間」があるかどうかは主にバス会社の方針によりますので、

同じ路線でも運行担当会社によって休憩があったりなかったり…ということもあります。

たとえば熊本-名古屋線(「不知火」号)の場合、名古屋観光日急と九州産業交通の共同運行が行われていますが、

日急の車で運行されている場合は、名古屋行きは養老SA・熊本行きは北熊本SAで早朝に「途中休憩」があります。しかし

九産交の運行のときは乗務員交替の停車のみで基本的に「途中休憩」はありません。

夜行バスは深夜時間帯になると「消灯」されます。文字通り車内は足元の一部の灯りを除いて真っ暗になります。

「消灯」になる時間はだいたい22時〜23時頃。距離の短い路線では、出発直後にすぐに消灯になる路線も多いですが、

ビデオ映画を1本流した後に消灯になる会社もあります。

消灯時はすべての窓のカーテンを閉めます。

高速道路には運転者の安全のために数々のライト類があります。

カーテンを閉めないと、これらの光がけっこうまぶしくて、就寝の妨げになるのです。

写真:窓側に座った場合は必ずカーテンをしっかり閉めること。しっかり閉めてないと、高速道路上の照明灯や対向車のヘッドライトなどがまぶしくて安眠妨害になる(九州産交)。

カーテンは遮光タイプになっているので、光をほとんどシャットアウトできます。安眠のためにも必ず閉め、夜中に開けないようにしましょう。

西鉄の車両では、1席ごとに仕切るフェイスカーテンが備えられていて、各席が個室のようになります。

消灯になったら、リクライニングシートをいっぱいに倒します(倒す前には後方の乗客の動向をよく確認し、ゆっくりと倒しましょう)。

消灯になったら、リクライニングシートをいっぱいに倒します(倒す前には後方の乗客の動向をよく確認し、ゆっくりと倒しましょう)。

夜行バスのシートは眠りやすいようにかなり水平に近い角度になります。

また、座面のお尻の部分がせり上がってさらに水平に近づけるような機構を採用した「スリーピングシート」と呼ばれるものもあります。

前の人のリクライニングの妨げになるような足の組み方や荷物の置き方はくれぐれもやめましょう。

夜行バスはフルに倒した状態で眠ることを前提に設計されているものですが、

人によってはフルに倒さない方がいい…という人もいるかも知れません。リクライニングはフリーストップ(範囲内のどの角度でも止まる)なので、

自分にベストな角度をいち早く見つけましょう。

自分がリクライニングを行わないのは自由ですが、他人がリクライニングするのを妨げるのは感心できません(夜行バスはフルリクライニングして眠るための乗り物なのですから)。

ただし、深夜走行時以外(消灯前の時間や翌朝になってカーテンが開いた後)にフルリクライニングするのも遠慮したいものです(後ろの席が空席になっている場合を除く)。

消灯後は携帯電話の使用はやめましょう。音が出ないようになっているか(電源切断またはマナーモード)どうか、寝る前に一度確認しましょう。

また、(最近は全車禁煙が主流になりつつありますが)たとえ禁煙車でないバスであっても消灯時間中の喫煙は火災の原因にもなるため厳禁です。

なお、消灯後は車内が真っ暗になりますので、灯りが必要な場合は「読書灯」を使いましょう。

読書灯は天井や網棚部分に取り付けられているタイプや前席の背部分に付いているタイプなどがあります。

写真:前席背部につけられている読書灯。天井についているタイプに比べ、周囲への光の拡散が抑えられる。

もし読書灯が使えない場合、運転席にある読書灯の制御スイッチから切られていることも多いです。

そのような場合は、なるべく早めに乗務員に連絡しましょう。

なお、読書灯も、真っ暗な室内中ではけっこう明るく感じます。長時間の使用は周囲の迷惑にもなりますので利用は最小限にとどめましょう。

消灯中にトイレなどの利用のために移動する場合は、シートの縁や網棚などをつかんで、寝ている人をつかむことがないように注意しましょう。

また、このような状態で通路上に荷物があると踏んだりつまづいたりして危険ですので、絶対に荷物を通路に置くのはやめましょう。

消灯中にマルチステレオを聴く人もいますが、周りに音がもれないように音量調節には十分気をつけましょう。

大音量のまま眠りに入ってしまうと自分の耳を痛めることにもなりかねません。

いくら遮光カーテンがあるといっても、カーテンのすき間から光がもれてくることもあります。

また高速道路を走行中ですから走行音なども(決してうるさいわけではないですが)それなりにありますので、

そういった光や音が気になる場合はアイマスクや耳栓などを用いるとよいでしょう。

写真:早朝、盛岡バスセンターに到着した夜行バス「らくちん」号(JRバス関東)。

夜が明けると、まもなくバスは目的地に到着です。

カーテンを開けると朝の光が心地よく感じることでしょう。

到着地が近づくと、案内があります。複数の到着地がある場合、自分が降りる場所を乗り過ごさないように気をつけましょう。

自分が降りる到着地が近づいたら、シートポケットや座席周り・網棚などをもう一度よく確かめて忘れ物がないように、

また使ったヘッドホンや毛布・枕などは必ず元の位置に戻しておきましょう。

手荷物をトランクに預けている場合は預かり証(半券)を用意し、

またJRバスの一部路線のように降車時に集札を行う路線の場合は乗車券も用意しておきましょう。

降車の場合は、車が停車してから席を立ちましょう。

手荷物を預けていた場合は、到着後に乗務員に預かり証(半券)を渡して自分の荷物とひきかえてもらいます。

間違っても、忘れ物をしたり「荷物を預けっぱなし」などということがないようにご注意下さい。

夜行バスは朝の到着が早いことも多く、時間を持て余すことも多いので、会社によっては停留所近くのサウナやホテルなどの「利用割引券」

を配っていることもあるので(特典として、数百円割引になる・朝食が無料になる…など)必要であれば活用しましょう。

このようなサービス券はほとんどは降車間際に乗務員が配りますが、JR京都駅などのようにターミナルで配布することもあります。

また、阪急バスでは3,000円程度で大阪・梅田にあるグループのホテルを午前中利用できるプランを用意しています(事前にホテルへの予約が必要)。

乗務員に対する感謝の気持ちも忘れずに…。