|

|

|

安城市に原始人が住み始めたのは、旧石器時代の末期・約12,000年前で、当時は東部の沖積低地や南部の油ヶ淵の廻りは湿地や海であったと云う。 本格的なムラが誕生したのは4世紀後半の古墳時代以降で、現在は“日本のデンマーク”と呼ばれ、農業・工業のバランスが取れた田園都市として発展している。 市内南端衣ヶ浦周辺には東端貝塚、小河川に面した碧海台地の東端・矢作川中下流域には堀内貝塚、矢作川右岸の洪積台地上には御用地遺跡など縄文晩期の小規模遺跡が散見される。 当市は元々“安城ヶ原”と呼ばれ、松林が生い茂り、古墳や城址が多いことで知られ、現在は都市開発が進められているが、デンマークに相応しい田園風景は次世代に伝えて欲しい自然遺産と云える。

|

堀内貝塚 堀内貝塚 |

|---|

|

堀内貝塚は縄文晩期中頃(約2,700年前)の貝塚で、規模は小さいが、旧海岸より遠く入り込んだ洪積台地の端にあり、矢作川流域では最も奥にある貝塚として、後述のように堀内縄文人の行動範囲・行動力は注目される。 |

本貝塚からも土壙墓から17体、乳幼児を埋葬した土器棺墓16基を加えると、33体の人骨が出土し、東海地方の出土数を更に伸ばす結果となった。 人骨の構成の中で、乳幼児を埋葬したと見られる土器棺墓16基のほかに土壙墓から3体の子供人骨を加えると、大人14:子供19の構成となり、多死多産型縄文社会を裏付けていると云える。

この割合で平均寿命を推定すると、14.6歳となり中学校卒業までに子供たちの約半数が死亡していたことになるが、当時 |

貝塚現場Ⅰ

貝塚現場Ⅰ

貝塚現場Ⅱ

貝塚現場Ⅱ

|

本貝塚現場から当時の矢作川河口部まで約6km、当時の衣ヶ浦地域まで約5kmあり、ハイガイ・ハマグリなど出土した貝類からこれらの地域まで、貝採集に出かけた堀内縄文人の行動力には驚かされる。 衣ヶ浦周辺貝塚の貝層の主体はハイガイで、ハイガイは砂泥の干潟に生息することから、当時の衣ヶ浦周辺の海岸は砂泥質の干潟であったと考えられるが、干潟の消滅と共にハイガイも絶滅したと云う。 一方矢作川下流域貝塚の貝層はハマグリが主体で、矢作川河口付近はハマグリ生息に適した砂浜であったと見られる。

堀内縄文人は余ほどグルメ嗜好であったのか、或いは食糧難からあえて遠方まで出かけざるを得なかったのか、いずれにしても |

(ハマグリなど貝類)

(ハマグリなど貝類)ハイガイは干潟の砂泥底に生息するが、干潟が消滅した日本ではほとんど見かけなくなったと云う。 ハマグリは内湾の砂底に生息し、矢作川・豊川などの下流域が採取場所であったと見られている。 近年貝類を生態学的に分類する方法や、貝の成長線分析により貝の採取時期を特定する方法など、出土した  貝が持つ情報は当時の世相を反映していると云える。 貝が持つ情報は当時の世相を反映していると云える。

|

御用地遺跡 御用地遺跡 |

|---|

|

御用地遺跡は市内北東部の矢作川右岸の洪積台地上に所在し、遺跡面積は約15万㎡にわたり、その中でこれまでに約1万㎡が発掘調査された結果、縄文晩期から近代まで長期間にわたる複合遺跡であることが判明した。

当遺跡は標高約22〜23mのほぼ平坦な場所にあり、東側は緩やかな開析谷に面している。 |

石棒・石剣

石棒・石剣 石鏃

石鏃

|

これら石器類の石材は岐阜県の下呂石が全体の80%以上と大半で、他にサヌカイト・地元産のチャートなどが見つかっているが、黒曜石はほとんど見られないと云う。 黒曜石は縄文中期以降減少傾向にあり、特に安城地方ではほとんど見られず、出土した石材から見ると、  岐阜県地方との交流関係が強かったと見られる。 岐阜県地方との交流関係が強かったと見られる。

|

土偶頭腕部

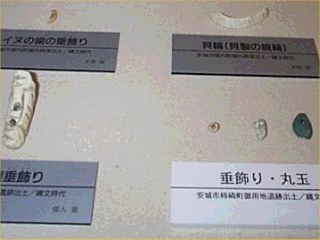

土偶頭腕部 飾玉・丸玉

飾玉・丸玉

|

土壙・土器棺と共に、土偶のほか石棒・石剣・石刀など呪術道具や玉類など装身具が検出され、これまでの発掘調査にも関連するが、祭祀・埋葬儀礼にまつわる遺構・遺物の発見が際立っている。 この当時の当地精神生活情勢を反映していると考えられる。 地形的には東日本・西日本・北部東海地方の文化的影響が交じり合う交差地域に当り、北陸地方とのかかわり合いも見て取れる、マルチカルチャー地域として特徴付けられると云える。 |

ここでは堀内貝塚と御用地遺跡を紹介する。

ここでは堀内貝塚と御用地遺跡を紹介する。

(屈葬人骨)

(屈葬人骨) (加工痕付シカの骨)

(加工痕付シカの骨)