愛 知 県 清 州 町 の 朝 日 遺 跡

|

朝日遺跡は東西に延びる浜提及び南北に流れる五条川などの堆積によって形成された標高2~3mの微高地上に立地し、東名阪自動車道・名古屋環状線・国道22号線が交差する地点を中心に、東西約1.4km・南北約0.8kmの範囲に広がる巨大環濠集落として知られている。 昭和4年に発見されて以来、再三再四にわたる発掘調査が繰返され、昭和41年に貝殻山貝塚が国史跡の指定を受け、叉近年でも名古屋高速道路・東名阪自動車道建設工事に伴う発掘調査の結果、弥生中期を最盛期として弥生時代を通じて集落が営まれていたことが判明した。 出土遺物は多量の土器のほか、木器・骨角器などの有機質遺物、銅器・銅鏃・銅鐸などの金属器、骨角獣類、昆虫・種子などの自然遺物等々当時の生活を想像させる貴重な資料を提供している。 |

本遺跡周辺には、西には松ノ木・廻間・土田・清水などの弥生遺跡、南西に

は阿弥陀寺・大渕・森南など、東から北東にかけては弥勒寺御申塚・月縄手など、叉南東にも志賀遺跡などの弥生遺跡が密集し、「人口過密」・「戦争」などのイメージが想定される今風の時代・環境であったと考えられている。 叉三重の環濠や二重の逆茂木と乱杭帯から成る防御柵などの遺構検出は、当時のただならぬ様相を想い起こさせる。 溝を掘削し、杭を支柱にして枝持ちのカシの木を絡めるように組合せ、2列並行して根元を固定し、更に南斜面には斜めに打ち込まれた数百本の杭が見つかっているなど、知恵を絞った複合的で且つ厳重な防御施設が必要な乱世に対峙していたと考えられる。 一方弥生中期頃の溝からは、糞虫・ゴミムシなどの都市型昆虫・寄生虫の卵などが大量に見つかっており、推定1,000人とも云われる人口をかかえ、既に都市型の環境汚染が進んでいたと見られる。 |

遺跡現場Ⅰ

遺跡現場Ⅰ

遺跡現場Ⅱ

遺跡現場Ⅱ

貝塚現場

貝塚現場

|

高速道路や国道が重なる左上写真の、東清洲インター辺りが集落の中心と見られている。 集落が形成された地形は、東西に延びる微高地、北東から南西に走る谷、南東に分岐するもう一つの谷から成っており、集落はこの地形に合わせて北と南に居住域・東と西に墓域が配されていた。

弥生中期前半の北居住域には環濠が巡らされ、囲まれた範囲は東西約340m・南北約280mと推定され、一方南居住域の環濠で囲まれた範囲は、時期は前者と違うが、東西約240m・南北約150mを測ったと云う。 しかし土器の出土状況から中期から後期にかけては密集した状態で建てられていたと見られ、平面形は中期までは円形・方形が併存し、中期末以降は方形のみとなったと云う。 |

墓域は360基を越える方形周溝墓から成り、東墓域では径25~34mの大形墓が中心の墓群が形成され、西墓域では小形から中形の方形周溝墓が放射状に、周溝を接するように築造されていた。 叉西墓域には土壙墓・土器棺墓が見つかっているが、東墓域には掘立柱建物群・井戸が造られていた。 祭祀用施設と考えられる。

東西墓域間では身分差・階級差が感じ取れる。

弥生終末期には急速に集落の規模が縮小し、環濠も機能しなくなり、多量の土器が廃棄されている。 |

スギ材質楯

スギ材質楯

石骨製ヤジリ

石骨製ヤジリ

|

敵弥生集落への備えとして楯、石・骨製ヤジリや打製尖頭器が検出された。 出土した楯は厚さ約1.0cm、縦・横の長さは約40cm・13cmの一部だが元は縦横80cm・40cmほどと見られている。 赤い線で縁取りした黒いノコギリ刃様の模様が施されている。 叉下呂石・チャート・サヌカイト製石鏃が1,400点ほど、サヌカイト製の大形打製尖頭器や骨製ヤジリのほか、弓・石剣の柄などの木製品も発見され、いずれも武器として利用されたと見られる。

当時の |

人面土器

人面土器

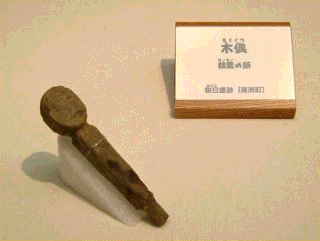

木偶

木偶

鳥形木製品

鳥形木製品

|

これら3点いずれも祭祀用具と見られ、朝日ムラ弥生戦士の精霊たちのイメージを象り、あの世へ送り出す儀式に使われたかも知れない。 特に木偶は長さ12.5cm、顔は円形で直径3.5cmのコケシのような形を成し、目・鼻・口が刃物で描かれ、足元が長く伸びていることから、何かに差して使ったと見られる。 |

勾玉・管玉

勾玉・管玉

牙製垂飾

牙製垂飾

鹿角製簪

鹿角製簪

|

勾玉・管玉・ガラス玉、イノシシ牙製垂飾・腕輪及び鹿角製カンザシと獣牙製勾玉など。 弥生中期前葉の縦約10m・横約9mの大型円形住居跡からは長さ5mm・太さ3mmなどの管玉完成品・勾玉5点・未完成品約100個・ヒスイを含む原石20個ほどが見つかっている。 砥石・切断具も同時に発掘されていることから玉造工房跡と見られ、東海地方では唯一玉の生産・供給の中心であったと考えられる。

この他にも、牙・椎骨などの髪飾り・腰飾、穿孔されたイノシシの下顎骨を使ったアクセサリーなどが出土している。 |

生まれは縄文・育ちは弥生の土器、縄文・弥生が混合した不思議な土器、精緻な文様を持つ壷、精緻な波状文を持つ壷、朱塗り椀と注口土器、鳥形注口土器そして円窓を持つ壷の順番で以下紹介する。 生まれは縄文・育ちは弥生の土器、縄文・弥生が混合した不思議な土器、精緻な文様を持つ壷、精緻な波状文を持つ壷、朱塗り椀と注口土器、鳥形注口土器そして円窓を持つ壷の順番で以下紹介する。

|

|

以上写真のように、頚部・肩部に突帯・沈線を巡らせ、中央に複雑な縦型文様を持つ弥生土器、貝殻・櫛などによる横線・波状文を持つ壷、聖なる酒を入れたかもしれない赤彩椀や注口土器、鳥のカタチをした珍しい土器、そして焼成前に大きく円い孔が穿かれた大頚壷等々弥生時代では全国的にもユニークな土器類が際立っている。

実用本位のシンプルな弥生土器のイメージを覆すほど繊細で優美な文様や異形創作が目立つ。 一方南側集落の環濠からは東西約50mに及び、あらゆる種類の土器数千点が出土したが、使い古しの土器を送り出し・埋納したと考えられる。 |

(成人男性屈葬人骨)

(成人男性屈葬人骨) これまでの発掘調査で約35体の人骨が検出されたが、副葬品などが伴った例はないと云う。 これまでの発掘調査で約35体の人骨が検出されたが、副葬品などが伴った例はないと云う。

大腿骨より算出した身長は、成人男性で160~170cm、女性で155~160cmと大柄な弥生人は、この地方の地域的特徴かもしれない。

以上のように朝日遺跡のこれまでの発掘調査研究を通じて、当時の生活文化・社会情勢などを断片的に窺い知ることができたが、更なる調査研究により実情に迫るに足る遺跡として今後とも注目していきたい。 |

自然現象の変化や地形が人口減少・移動をもたらしたと考えられる。

自然現象の変化や地形が人口減少・移動をもたらしたと考えられる。

(貝層)

(貝層)