| 富 | 山 | 県 | 富 | 山 | 市 | の | 小 | 竹 | 貝 | 塚 |

|

小竹貝塚は縄文前期中葉から後葉にわたる日本海側最大級の貝塚で、貝層の範囲は東西約50m・南北約150mの弧状に拡がっている。 一方遺物包含層は貝層を中央を囲むように広がり、東西約150m・南北約200mに及び、中央は高台になっている。 過去8回にわたる試掘・発掘調査の結果、貝塚の中央を流れる新鍛冶川用水路を中心とした遺物採集活動を通じ、3,800点余りにのぼる動物遺存体を抽出し、これまでの調査は限られた資料を仔細に解析・評価したと云う。 |

小竹貝塚 小竹貝塚 | 貝層からは貝類がシジミ・タニシなど26種・魚類がスズキ・アジ・クロダイなど13種・鳥類4種・哺乳類6種・人骨2体のほか、土器・石器・各種骨角類などが出土している。これらの出土遺物の中で特筆されるのは屈葬人骨のほか、富山県内で最初の出土例としてサケ及び大形のイヌが3ヶ所で3個体以上埋葬されていたと云う。 |

|---|

シジミ貝 シジミ貝 | 貝類はシジミ類・タニシ類など淡水産貝が90%以上を占め、他にサザエ・ハマグリなど海水産が僅かに見られる。魚類ではフナ属を含むコイ科とマダイ・クロダイなどのタイ科が最も多く、淡水産と外洋性の両方とも多かったと云う。縄文前期中葉から後葉にかけて貝塚周辺水域に変化が起こり、“放生津潟”が海進により外洋水が進入してきたと考えられる。放生津潟の変遷については更なる調査研究が望まれる。 |

|---|

石器類 石器類 |

石鏃・石錐・磨製石斧・打製石斧・石錘・砥石・石皿などが見つかっている。 しかし漁労・狩猟・採集など食生活にまつわる労働形態を特定できるほど石器の量は検出されていない。 |

|---|

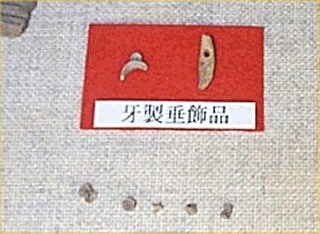

牙製垂飾品 牙製垂飾品 | 骨角器は豊富で、ヤス・針・指輪・ペンダントなどが出土している。それらの中で際立っている骨角器は、写真左上の鹿角を素材としたペンダントで、突起の付いた指輪のような形を呈しており、良く磨かれている。写真右上はイヌの犬歯に孔を空けた勾玉状垂飾品で、両面から穿孔され精密に作られている。生活文化の一端が垣間見える。 |

|---|

|

今日までの調査は断片的で纏まった資料に乏しく、貝塚遺跡の実態解明や集落の生活文化を紐解くまでに至っていない。 今後の更なる調査・研究を待ちたい。 |