| 静 | 岡 | 県 | 磐 | 田 | 市 | の | 縄 | 文 | 貝 | 塚 |

|

磐田市は東部には磐田原台地と大田川によって造られた平野部が広がり、西部・南部は縄文時代当時、今之浦や大池では海水が混じる入江であったことが分かっている。 縄文貝塚は磐田原台地の縁辺・今之浦の入江に沿って見つかっている。

|

|

西貝塚遺跡は磐田原台地の南端部、標高約5mの永福寺境内を中心に所在し、磐田市の“大字”として知られ、西側には現在は畑地の今之浦沖積地が広がり、これに面した緩斜面に立地する。 浜松市の蜆塚遺跡と共に県西部を代表する縄文貝塚遺跡として知られる。 明治21年の発掘調査以降、道路・水路・グランド造成などの工事に伴う発掘調査が継続し、良好な貝層のため、縄文中期から晩期にかけての多くの出土遺物が得られたと云う。

しかしこれまでの調査では住居址を含む遺構は見つかっておらず、集落の全体像は不明と云われる。 |

西貝塚現場 西貝塚現場 |

本貝塚は写真に見える永福寺を取り囲むように南に開口した直径70m程の半円状に確認された。 三つの貝塚のうち、最大の第一貝塚は幅約20m・長さ約70mに及んだと云う。 |

|---|

ヤマトシジミ

ヤマトシジミ

成人男性人骨

成人男性人骨

|

貝層の主体はヤマトシジミで、全体の97%を占める。 埋葬人骨は屈葬と伸展葬各一体の成人男性のモノで、縄文晩期の屈葬人骨からは抜歯の痕跡が残っていたと云う。

写真は順番にカンザシ・玉の装身具、骨角製垂飾など、骨製ヘラや刺突具、石鏃や石匙、石錘そして注口土器と続く。 |

|

貝骨角器では装身具が目立ち、髪飾り・垂飾・貝輪が特筆される。 市内では他に出土例がない硬玉製玉が見える。骨角製生産用具ではヘラ・刺突具・モリ・ヤスなどが見られる。 石器類では当時の狩猟・漁労活動に使われた石鏃・石錘が多量に発見されている。

土器類では縄文後期の堀之内式・加曾利B式・宮滝式など5型式が顕著で、地理上からも最もであるが、関東・関西地方との交流が窺える。 |

|

見性寺貝塚遺跡は、今之浦の最も奥まった部分に当り、見性寺境内を中心に南北に広がる。 縄文晩期を中心に古墳・平安・中世に至る長期間の複合遺跡。 |

見性寺貝塚

見性寺貝塚

|

昭和43・44年の発掘調査以来、貝塚が発見されているが、貝層は整地作業による二次堆積と見られている。 現在境内以外は市街地と化し、住宅に覆われている。 |

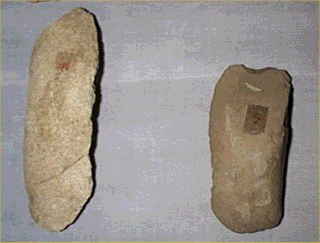

打製石斧

打製石斧

磨製石斧

磨製石斧

耳栓

耳栓

|

関東的様相の土器群以外に石器・土製品に注目したい。 石器では石斧の量が他を凌駕し、全体の80%を占める。

東海地方晩期の遺跡に共通する要素として、それまでの石錘中心から石斧の比率が高くなり、

次に左下の土製品のうち、耳栓に注目したい。 磐田市内の貝塚は今之浦を囲むように位置しているが、それらの中で出土遺物に際立った特徴のある二つの貝塚を取上げた。 |

以下縄文後期から晩期にかけての代表的貝塚を紹介する。

以下縄文後期から晩期にかけての代表的貝塚を紹介する。

土堀具を主体とする生産形態に変って行ったことが窺い知れる。

土堀具を主体とする生産形態に変って行ったことが窺い知れる。