| 富 | 山 | 県 | 小 | 矢 | 部 | 市 | の | 桜 | 町 | 遺 | 跡 | (続) |

|

桜町遺跡は能登半島の基部、宝達丘陵の南の低丘陵地帯にあり、縄文時代草創期(約12,000年前)から縄文晩期(約2,300年前)まで縄文全期間にわたる遺跡。 昭和63年の試掘調査に始まり、平成8年から再開された発掘調査は現在でも継続され、更に今後約7年間にわたる大規模な継続調査が計画されている巨大遺跡。 |

現在の発掘調査現場

現在の発掘調査現場

|

最近の発掘調査では新たな建築部材が大量に出土し、縄文時代の建物構造が明らかになってきたと云う。 シカ・イノシシ・サケ・マス・タイなどのの骨や、クリ・トチ・クルミ・コゴミなど桜町縄文人の食生活を彷彿とさせる食材・残滓も見つかっている。 又石棒・線刻礫など祭祀色の強い遺物も出土していると云う。 以下最近出土したいろいろな遺物の一部を紹介する。

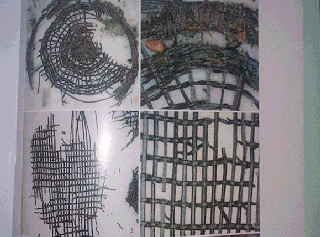

様々な加工が施された高床建物などの建築部材は、廃材後水辺に持ち込まれて新たな施設に利用されている。

幅3mほどの小川の跡からはいろいろな木組み施設が水害に遭い、細かい砂に覆い尽くされ、そのまま封じ込まれた状態で発見されたと云う。 木組みは水を汚さないための作業用の足場であり、木の実を洗う作業台であり、木の実を浸すための水溜施設であったと見られる。 |

高度な加工を伴った建築部材

高度な加工を伴った建築部材

|

主要な部材だけでも100本ほど多数出土しているが、ほとんどがクリ材と云う。 「貫穴」・「渡腮」(二つの部材を接合させる突起)・「網代」・「壁」(クリの横木にスギの薄板を網代状に編んだ壁)など高度な木工技術が判明した。 弥生時代に米作りの技術と共に伝えられたと見られていた高床式建物が、定説より約2,000年も遡ることを物証したと云える。

当遺跡は低湿な環境にあるため、建築部材以外の有機質遺物の保存状態も良好で、網代編などで作られたカゴ・ザル、石斧の柄・ヒョウタン・弓・タモの輪などが出土している。 |

編物

編物

|

木の実を運んだり、水に浸けたりするカゴ、木の実を天日干しにするザルなどが緻密・丁寧に編まれている。 つい最近まで使われていた編物の技法は、縄文時代に完成の域に達したと云える。 |

縄片

縄片

|

カゴなどの把手と見られる。 結び目が付いているモノ、直線状のモノなどが検出されている。 当時の手工芸の手仕事が偲ばれる。 |

石斧の柄

石斧の柄

|

石斧が柄に付いたほぼ完形の状態で出土したことで、石斧を柄に装着する方法が明らかになったという点では全国でも例を見ない画期的発見と云われている。 石斧を柄本体に載せ、左右と上から別の部材を組み合わせ、蔓などで締め上げていたと見られている。 |

ひょうたん

ひょうたん

|

ひょうたんは生活用具として加工・利用されている。 使えるモノは何でも日常生活に取り込んでしまうという知恵は想像を絶する。

洪水によって流失した木組みは埋没後復旧さえず放棄され、その上に蔽われた土器・石器などのゴミ捨場となったが、土器の編年から縄文中期のハプニングと考えられている。 |

串田新式土器

串田新式土器

|

貝殻の縁を土器表面に押し付けた貝殻文として特徴付けられる。 他には北陸地方の縄文後期の前田式土器や、瀬戸内地方の中津式土器も見つかり、広域交流を物語っている。 |

土製装身具

土製装身具

|

土製勾玉・土製丸玉・土製ペンダント・石冠形土製品・斧形土製品など土製品を日常・非日常生活様式に取り込んでいる。 石材不足のためか、土製品で補っていたように窺える。

季節が秋であったことは紅葉した木の葉で分かるという、当時の模様を再現出来る不幸な一瞬の出来事が、洪水のお陰で静止画像としてプレイバック出来るという、如何にも皮肉なハプニングとなってしまった。 自然現象の恐ろしさと生々しさが当時のまま伝わってくる歴史的遺産と云える。 |

建築部材群

建築部材群 手工芸

手工芸 土器・土製品

土器・土製品 木の実の収穫が終わった秋の日、水辺で加工作業を行っているところへ突然洪水が襲い、木組みは一気に埋没し、カゴ・ザル類はそのまま放置されたと云うその時の慌しさ・無残さが生々しく伝わってくる。

木の実の収穫が終わった秋の日、水辺で加工作業を行っているところへ突然洪水が襲い、木組みは一気に埋没し、カゴ・ザル類はそのまま放置されたと云うその時の慌しさ・無残さが生々しく伝わってくる。