その歴史は古く、最初は、今からなんと280年前にさかのぼる。水害防止・新田開発のために、地元の染谷某が企てるがあえなく失敗。

60年後に、有名な老中田沼意次が幕府の事業として着工するも、本人の失脚で工事は中止。

さらに60年後には、老中水野忠邦が、天保の改革の一つとして、沼津、庄内、鳥取、貝淵、秋月の5藩に命じて再度着工したが、やはり、水野の失脚で工事は中止。

4度目の正直は、100年たった太平洋戦争の後。

流域住民の悲願の印旛沼の干拓が、国営事業として着工。

その後事業は、水資源公団に引き継がれ、用水の供給も目的に加えた「印旛沼開発事業」へと変身。

総事業費177億円で、20年余りかかって完成、1969年に今の姿になった。

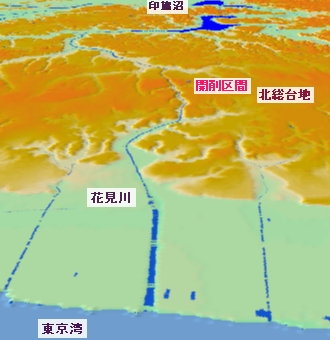

もともとこのあたりは、上の地形図や下の断面図にもあるように、花見川河口、印旛沼とも両端は、標高、数メートルの程度の低地。

千年前までは印旛沼は海だったのだから当然といえば当然だ。

一方、中央部は標高20メートルから30メートルの北総台地。それを堀割って、しかもほとんど標高差のないところに、印旛沼の水を逆流させ、東京湾に落とそうというのだ。

その証拠に、近傍には、逆水(さかさみず)という地名が残っている。

言うまでもなく、水は高いところから低いところへしか流れないのだから、分水嶺を越える堀込みの人工河川など至難の業である。

現在の、できあがった形を見ても、自然流下ではなく、京成線のすぐ脇に大和田排水機場があって、大雨の時や、利根川の水位が高いときなどに、新川(印旛沼側)の水をポンプアップして、花見川(東京湾)側に落としているのだ。