昼食をとった大曽根駅近くの食堂で、この路線(愛称名「ゆとりーとライン」<図1>)をなんと呼んでいるの、と聞いたところ、要するにあれはバスだから(特別の呼び方はない)、という答えが返ってきた。まさにそのとおり、これは高架専用路を走るバスである。

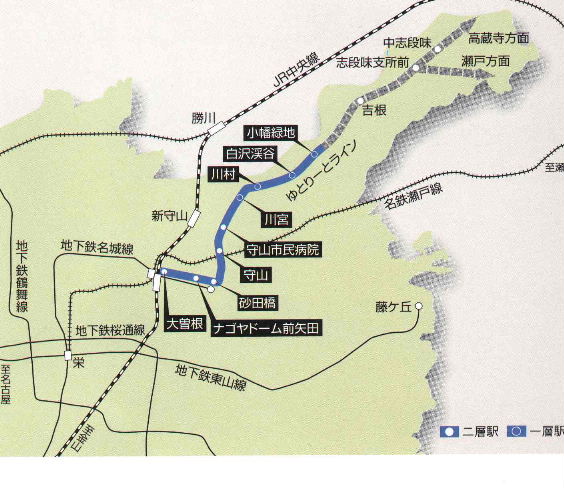

名古屋市の西北部、というが、ここだけ同市が突き出した位置に、ガイドウェイバス志段味線は建設された。<図2>

JR中央線と名鉄瀬戸線が交差する大曽根駅を起点とし、小幡緑地駅までの6.5キロの路線で、この間に9駅がある。駅と言っても、つまるところバス停だが、エレベーター、エスカレーターなどバリアフリー対策は充実している。

起点の大曽根駅は、高架構造の大きなバスの回転スペースを持つ。バスは客を降ろした後、ここでいったんガイドウェイからはずれ、自力で回転し、再びガイドウェイに接触し「誘導」される。<図3>

バスには、ゆりかもめなどの新交通システムと同様の案内輪がタイヤの前後に取り付けられており、高架の専用軌道区間では、前輪に連動したこの案内輪が案内レールに沿って車両を誘導し、ハンドル操作は不要、運転手はアクセル、ブレーキだけを操作する。

運転時の安全確保は運転手の「主体的な判断」によるとしている。つまり、通常の道路と同じく、追突しないようにコントロールして下さいということである。従って、いわゆる閉塞式の信号処理はしておらず、軌道上には簡単な構造の案内レールのみで、まさに車線の狭いバス専用路である。<図4>

最高速度60キロで専用軌道を走行したバスはそのまま終点の小幡緑地駅で、一般道路に降り、路線バスとして走行する。その接点にモードインターチェンジがある。<図5> 踏切と同じ構造の遮断棒の前でバスは一旦停止し、案内輪を出し入れする。管制センターと連絡し、確認後、再度走行する。

乗客は、一般道路区間と専用軌道区間を連続して乗車できるわけで、このデュアルモード性がこのシステムの最大の特徴である。法的にいうと、高架区間は軌道法による軌道事業で、一般道路区間は通常の道路運送法によるバス事業である。

バスは事業主体の名古屋ガイドウェイバスの所有で、一般道区間はそれぞれの路線のバス会社3社に貸し出される。運転の実務はもちろんバス会社の乗務員が行い、専用軌道上は運転を「委託」する。

運賃は一般道路区間と専用軌道区間の併算制だが、近距離区間では高額の併算運賃割引(最高140円)があり、割高感の少ない運賃カーブとなっている。

高架式の軌道構造などはいわゆるインフラ部は、道路として名古屋市が建設、事業費は320億円。(建設キロあたり47億円)車庫建設費、バス車両費、駅の内装、機器などはインフラ外で、会社負担56億円。両方あわせて376億円(建設キロあたり55億円)で、国内の新交通システムとしては比較的安価である。

13年3月の開通後、4ヶ月経過した現在時点で、乗客は一日6000人、キロあたり920人。想定の6割だが、今後の沿線開発の動向によって増加が見込まれると言う。

仕組みがシンプルなこと、デュアルモード性があること、などこれまでのシステムにない特徴があるが、一方、単車のバスなので輸送能力に制約があること、平面区間の渋滞などの影響を受けやすく、運行ダイヤが不安定などの欠点もある。

あえて言えば、もう少しインフラ部の幅員を広げ、まったく通常と同じ2車線道路を、バス専用として運用すれば、面倒な軌道法の手続きもいらず、もっとシンプルな形となるのではなかろうか。いわゆる新交通システムから通常の道路施設へと逆戻りしてしまうが、これは現代交通施策の「不思議な国のアリス」である。