成田への鉄路・・・その苦難の道のり

成田への鉄路・・・その苦難の道のり

――― 3度目の正直、こんどこそ課題のアクセス向上なるか

成田(空港)を巡る鉄路は苦難続きである。

古くは、京成と国鉄との間に、成田山参詣客をめぐる壮絶な争いがあったと伝えられる。

その成田に、1966年7月、「突如」、新空港の建設が決定された。

<京成の焦燥と苦悩>

いち早く1968年には、千葉県を縄張りとする京成電鉄が、成田から空港への免許を取得、4年後の1972年には空港線の施設を完成させた。しかし、肝心の空港はいわゆる「ボタンの掛け違い」から地域の反発が強く、当初より7年遅れの1978年5月にようやく部分開港。京成はやむなく6年間施設を遊ばせ、待機中の初代スカイライナ−も車庫で焼き討ちにあうなど、痛手は大きく、経営面でも悪影響を被った。

<成田新幹線の頓挫>

当初から成田空港に至る鉄道系のアクセスには新幹線が想定されていた。1972年6月には全国新幹線鉄道整備法に基づき、基本計画、73年11月には整備計画決定、74年には鉄道建設公団により着手された。東京駅(旧都庁前の鍛冶橋前)から越中島に至りそこから営団東西線に平行して西船橋から船橋市内を縦断、印西から北総線ルートに沿って、印旛沼を甚平渡しで横断、成田市土屋で成田線との交差、空港に至る65kmのルートだったが、沿線の反対はきわめて強く、結局計画はあえなく挫折。

のちに、東京方のルートおよび一部の施設は、京葉線の都心乗り入れに転用された。一方、土屋と空港間の約9kmは土木施設は完成されたものの、そのまま放置された。

<成田新高速鉄道構想 いわゆるB案の途遠し>

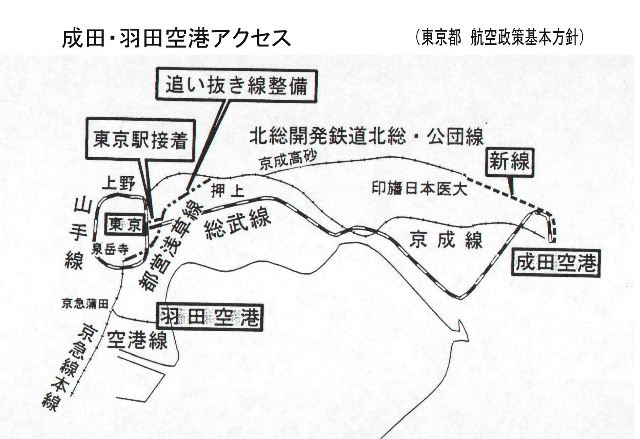

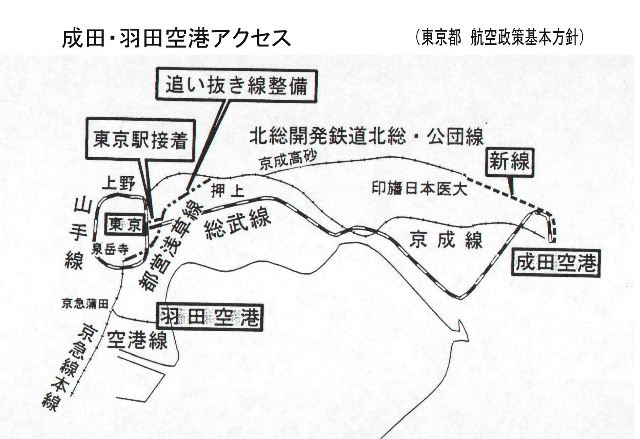

京成の成田空港(現東成田)駅は、新幹線と競合したため、直接ターミナルビルには入れず、バス連絡の不便な場所に位置させられた。このため、輸送実績は上がらず、新たに新幹線にかわる空港アクセスが「成田新高速鉄道構想」として検討され、1984年には、A〜Cの3案からB案(東京・上野〜高砂〜北総ニュータウン〜土屋〜成田空港)が選定された。

しかし、この構想も、北総ニュータウンのアクセス対策として、7年後の1991年3月、京成に北総・公団線乗り入れ開始、16年後の2000年7月にはようやく印旛日本医大(もとの印旛松虫)まで開業したものの、印旛以東、空港方面は事業の見通しがたたないままとなった。

<石原運輸大臣(現東京都知事)の指導力躍如>

一方、1985年、当時の石原運輸大臣(現東京都知事)のイニシアチブで、暫定措置として、遊休化していた土屋〜空港間の新幹線施設を活用して、1991年3月には、JR、京成の両者がそれぞれ単線で空港ターミナルまでの乗り入れを果たした。さらに1992年12月には、空港第2ビル駅が開業し、現在の運輸体系が整備された。

現在、JRは、成田エキスプレスを23往復、一部は池袋、大船まで乗り入れ、ほかに横須賀線直通の快速電車、一方の京成はスカイライナーが22.5往復、ほかに一般特急、急行。所要時間は、JRが東京〜成田空港まで最速55分、京成は上野〜成田空港まで最速59分である。また、1998年11月には、京急が羽田空港駅に乗り入れ、都営浅草線経由で成田空港と結ぶ直通特急(最速106分)が運行を開始したのが特筆される。

<成田新高速鉄道B案 再起なるか>

この間、千葉県は一貫して空港アクセス対策として、成田新高速鉄道構想を推進し、各方面への働きかけを行ってきた。昨年の運輸政策審議会答申にもこの案は盛り込まれた。この6月2日には、県は、昨年以来検討してきた報告書を公表し、印旛日本医大・土屋間10キロに、1300億円(空港内の改修費を含め1570億円)をかけて、第3セクターの手により新線を建設し、京成が運行を担当、京成スカイライナーの経路を変更し、時間3本を運転、都心までの所要時分は30分台、一般特急も同じく時間3本の運行計画という。2010年には、印旛・成田空港間で一日37400人が利用するとしている。

<そもそも空港アクセスはいかにあるべきか>

広大な用地を必要とし、騒音公害などの外部不経済も生み出す空港は、稠密な土地利用がなされている日本、とくに首都圏では、立地のきわめて難しい、しかし必要不可欠な基幹的交通施設である。第3空港の検討がなされているものの、その実現にはなお多くの手間と時間がかかるであろう。

紆余曲折はあったものの、これまで成田空港に注ぎ込まれてきた労苦を思うとき、これを生かして使わない手はない。そのポイントは世界主要都市で一番遠いというアクセスの改良である。

パリやロンドン、香港の新空港を見るまでもなく、国際空港と鉄道とを直接ドッキングさせ、高速かつ定時性のあるアクセスを確保するのは、世界でも主流となったポリシィである。さらにせっかく一本の鉄道でつながっている成田・羽田の2大空港間に、もっと早くてフリークエントなサービスを確保し、相互の有用性を向上させるのも必要だ。

開港当初から空港アクセスに深く関わっている京成の経営問題のほか、巨額の財源調達、都心方のアクセスやターミナル、途中の追い抜き施設の整備など課題は多いが、早急な実現を望む声は強い。

まさに21世紀の日本、そして東京の未来がかかっているといっても過言ではないのだから。

top

index

埼玉高速鉄道が開業

さる3月28日、埼玉高速鉄道

浦和美園〜赤羽岩淵間14.6kmが開業、同時に営団南北線、東急目黒線と相互乗り入れを開始した。(写真左 浦和美園駅での武蔵小杉行き東急車両)

さる3月28日、埼玉高速鉄道

浦和美園〜赤羽岩淵間14.6kmが開業、同時に営団南北線、東急目黒線と相互乗り入れを開始した。(写真左 浦和美園駅での武蔵小杉行き東急車両)

埼玉、東京、神奈川の1都2県を文字通り南北に縦貫する一大幹線の登場である。埼玉県初の地下鉄であり、武蔵野線まで地下で到達したのは首都圏で初めて、道路なども含め荒川を地下で横断したのも初めて、である。

ルートは、東京都北区に位置する赤羽岩淵駅をでると大きくカーブして荒川を横断し、北へ向きを変え、国道122号線の下へ入る。

そのまま北上し、駅前広場、駅ビルのある鳩ヶ谷駅に至る。(写真右)駅ビルの中には市役所の出張所などもあり、これまで鉄道に恵まれなかった鳩ヶ谷市の力の入れようが伝わってくるようだ。

同駅の北方で国道から離れ、川口市東部、植木で有名な安行で外環道を横断し、武蔵野線と東川口駅で接続、車庫のある浦和美園駅で終点となる。(写真下左)

終点の浦和美園駅周辺には、2002年サッカーワールドカップの準決勝の会場となる「埼玉スタジアム2002」があり、そこへのアクセス機能を果たすことになる。(写真下右)

終点の浦和美園駅周辺には、2002年サッカーワールドカップの準決勝の会場となる「埼玉スタジアム2002」があり、そこへのアクセス機能を果たすことになる。(写真下右)

全線7駅、平均駅間距離は2.1kmと長い。

全便が南北線と直通、鳩ヶ谷までは平日昼間で6分ヘッド、終点までも10分ヘッドであり、郊外部の新線としては比較的フリークエントなサービスを提供している。都心の四ッ谷までは浦和美園から44分。線内の所要時分も19分、表定速度は46km/hと高い。

全便が南北線と直通、鳩ヶ谷までは平日昼間で6分ヘッド、終点までも10分ヘッドであり、郊外部の新線としては比較的フリークエントなサービスを提供している。都心の四ッ谷までは浦和美園から44分。線内の所要時分も19分、表定速度は46km/hと高い。

運賃も全線14.6kmで460円と安くはないが、千葉県の北総(15kmで630円)、東葉(同610円)などの路線と比べればよほど割安、サービス面を考慮するとリーズナブルなのではなかろうか。

計画がオーソライズされたのが、昭和60年の運輸政策審議会答申、起工式が平成7年と言うから、プロジェクトライフとして16年、着工後6年で、相互直通運転まで含めて全線開業というのは、早いほうといえる。南北線の乗客増が命題の営団とうまく手を結んだのが勝因かもしれない。

神奈川方面への延伸を巡っての長年の競争相手で、とうとう変則相互乗り入れの相棒となった6号線(都営三田線)などは、これまで武蔵野線方向を指向していながら、いつまでたっても都県境を越えられず、西高島平から伸びられないのだから。

しかしながら、現状のガラガラ状態(4月の1日平均の乗客数は34800人、キロあたり2400人)は、沿線に繁華街のない特質などからやむを得ないのかもしれないが、これでは宝の持ち腐れ。「農道空港」を決して笑えない。

しかしながら、現状のガラガラ状態(4月の1日平均の乗客数は34800人、キロあたり2400人)は、沿線に繁華街のない特質などからやむを得ないのかもしれないが、これでは宝の持ち腐れ。「農道空港」を決して笑えない。

終点部だけを除き全線地下構造で建設費の負担は重く、都心部を走る営団線と直結でサービスの質(運行数)も落とせないとなると、いずこも同じだが、これからの乗客確保が必須の課題。

(写真上 全駅にホームドア設置)

top

index

りんかい線部分開業

りんかい線といっても、昨年の6月に愛称となったばかりでまだなじみがない。それに、全国各地にある臨海(貨物)鉄道と混同しやすく、そもそも固有名詞という感じもあまりしない。まえの俗称「りんぷく線」の方がアピールしたのではなかろうか。

りんかい線といっても、昨年の6月に愛称となったばかりでまだなじみがない。それに、全国各地にある臨海(貨物)鉄道と混同しやすく、そもそも固有名詞という感じもあまりしない。まえの俗称「りんぷく線」の方がアピールしたのではなかろうか。

もともと京葉線という名の、千葉から神奈川に至る東京湾沿いの貨物線の一部で、昭和42年に着工したものの、貨物線としての機能が危ぶまれ、東京港をまたぐ区間は海底トンネルもできたのに工事中断。

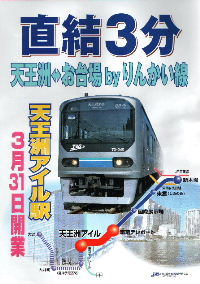

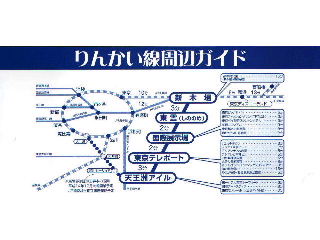

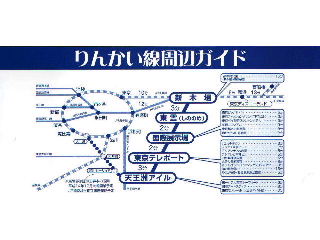

昭和62年には新木場・大井埠頭間が国鉄精算事業団に引き継がれた。平成3年には、臨海部の開発を指向した都が大半を出資し「東京臨海高速鉄道」を設立、翌年には、第1期区間に着工、国鉄精算事業団から資産を買い取り、駅などの工事を進め、8年には新木場・東京テレポートを開業。

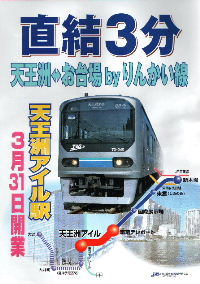

さらに、このたび、東京港をまたぐ区間、天王洲アイルまでを延伸開業したもの。14年12月には、大崎まで開業し、埼京線と相互直通運転する予定。

紆余曲折を経たものの、そもそも旧国鉄の路線の一部で、走っている電車もJRの量産型の通勤車のコピー。将来も両端がJR線という獅子身中の寄生虫のような存在。

千葉・東京・埼玉をつなぐ広域交通路線網の一環を形成することとなるが、スルー運転をするとキセル乗車を発見できず、会社の運賃がとれないという、日本独特の運賃制度上の矛盾を、小柄な一身に背負っている。営団東西線とJR総武・中央線も同じような事情だがこちらはスルーの客はそれほどいないからだろうか、お目こぼしである。

それに、国土交通省が唱えるモーダルシフト(それ自体結構なことだが)の名の下に、りんかい線経由の千葉・東海道方面の直通貨物列車の構想(武蔵野線経由に比べ70km、4時間の短縮という)もあって、これはこの路線のそもそもの建設趣旨だった訳だから、なんとも皮肉なものである。

それなら、逆に国策として貨物線を国(公団)が完成させて、アボイダブルコストだけを旅客側の三セクが負担すれば良かったではないか、との思いの関係者も少なくないだろう。なにせ「?漏りのする」中古マンションを「?値」で買わされた訳だから・・・

ともあれ、今回の部分開業は、臨海部のアクセスを一刻も早く高めたい事情があったせいか、やや無理スジで、東京モノレールとの連絡も不便。(写真左、東京モノレールからは横断歩道を渡り前方JALのビルの下にあるりんかい線の駅に乗り継ぐ)

一見の客はともかくリピーターの空港客の取り込みなどはむずかしく、交通体系上のメリットはあまり期待できない。来年末の全線開業が、ひたすら、待たれる。

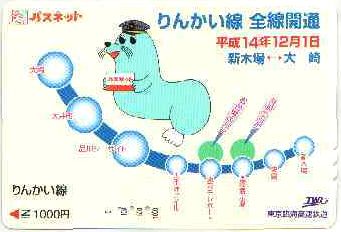

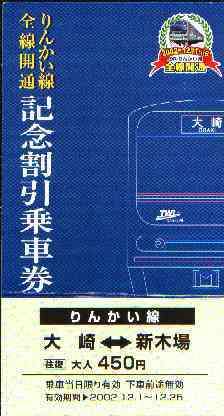

りんかい線全線開業

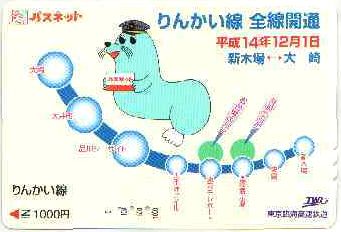

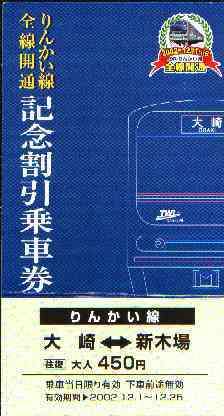

ひたすら待たれていたりんかい線が12月1日に全線開業した。

もちろん同日から、JR埼京線と相互直通運転。新宿と新木場が30分で結ばれた。心配された乗客数も開業当初の目標をキープしたようだ。

しかし依然として課題も多い。

相互直通運転とは言うものの、朝夕の直通は、埼京線の半分から3分の1程度にとどまる。もともと埼京線は、新宿折り返しが多く、昼間は15分に1本という有様で、都市型ののりやすいダイヤとは言い難い。

山の手線の電車にも、「新宿・お台場(そんな名の駅はないのだが・・・)直通23分」、と大々的に謳われているのだが、これでは羊頭狗肉といわれても仕方ない。せめて、朝夕の埼京線くらいは全部直通にはならないものか。

運賃もたった12キロだが全線330円。これもお試し運賃で、2月には値上げ。

従来通りパスネットも使えるし、JRとは、スイカを共通化してそれなりに便利だが、せめて大崎、大井町、新木場での両端JR接続の場合の通算運賃制は導入するべきではないか。

まえにも述べた京葉線との直通問題も課題が残っている。すでに運賃の取れるディズニーランド行きの団体臨時電車は運転されたようだが、千葉方面から新宿直通の座席定員制の通勤特急などを運転して、割増運賃で乗れるなどの取り扱いが待たれるところだ。

top

index

成田への鉄路・・・その苦難の道のり

成田への鉄路・・・その苦難の道のり