| 抗不安薬としてのBZ系薬 | ||

| メディカル朝日2014.11 | ||

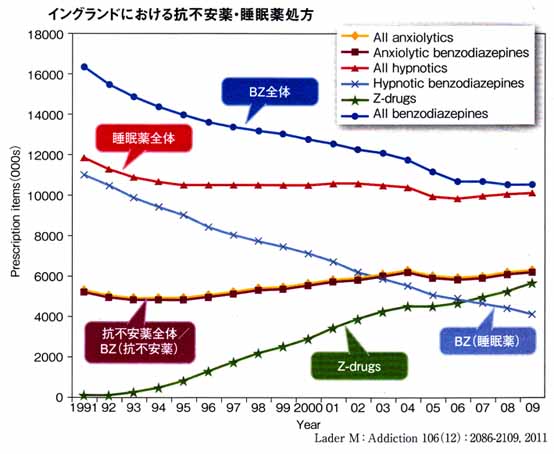

| ・ベンゾジアゼピン(BZ)系薬は不安、不眠などの身体的訴えに即効性があり頻用されている。 ・BZ系薬は依存性があり、1990年代以降、不安障害、気分障害のガイドラインで使用制限を厳しくしている ・SSRIなどの抗うつ剤を推奨しているが、BZ系の使用に大きな変化なし ・BZ系薬の副作用 ・過鎮静→事故リスクの増加 ・記憶障害→自殺未遂の増加 ・逆説的刺激効果→反社会的行為 ・過量服用による呼吸不全→失業リスクの増加 ・耐性と依存→結婚生活の破綻 ・英国における抗不安薬・睡眠薬の処方状況(2011年報告)  (引用:メディカル朝日2014.11) ・BZ系睡眠薬に処方は減少している ・構造的にBZ骨格を持たないBZ受容体作動薬(非BZD系)の処方が増加。 ・全体としては使用量に減少傾向はない。 ・なぜSSRIでなくBZを処方するのか? ・SSRIは効果発現まで数週かかるがBZは即効性がある。 ・SSRIとBZを併用した方が効果的とすデータ ・BZよりSSRIが勝るというエビデンスはない ・BZには常用量依存が多い ・ある薬物を継続して使用しているということ→これを依存というのか? ・BZ薬を毛嫌いするのは,薬剤会社のビジネス問題からか? ・BZは特許が切れているが、新規抗うつ薬は特許が切れていない ・抗不安薬・睡眠薬の歴史 ・バルビツール酸→サリドマイド・メプロバメート→BZ系→非BZ系(まだ主役にはなれない)? ・BZ系薬剤の作用機序 ・GABA受容体に作用し、抑制性神経伝達を増強 ・睡眠作用、筋弛緩作用、抗痙攣作用、健忘惹起作用 ・脳内のBZ受容体数、GABA量は一定→過剰のBZを投与しても効果は頭打ち ・BZ系薬は共通代謝経路を持ち、併用すると代謝物が増加し、副作用の発現が高くなる ・BZ系の副作用 ➀持ち越し効果 ➁健忘、奇異反応、せん妄、脱抑制 ➂ふらつき、転倒 ➃依存性 ・短時間作用型BZ薬は長時間作用型に比し、離脱症状を自覚しやすい ・多剤使用者の離脱には長時間作用型に変更してから減薬する ・シンプルで必要最小量の処方 ・減量・中止には時間をかける ・離脱症状(中枢神経系の興奮)) ・光や音に対する過敏反応 ・身体の異常知覚 ・筋肉痛、ひきつり ・屯用使用は好きなときに服用してよいと誤解される ・不安似対して薬物以外の対処法を考える ・急激な減量で離脱症状が遷延化することあり |

||

| アシュトンマニュアル 世界的な専門家、ヘザー・アシュトン教授によって書かれた、ベンゾジアゼピン系薬剤と離脱法についての解説書。 ベンゾジアゼピン - それはどのように作用し、離脱するにはどうすればよいか |

||

| BZD系薬 ・ジアゼパム:セルシン・ホリゾン ・クロチアゼパム:リーゼ ・エチゾラム:デパス ・ロラゼパム::ワイパックス ・タンドスピロン:セディール 非BZD薬 ・ゾルピデム::マイスリー ・エスゾピクロン:ルネスタ ・ゾピクロン:アモバン サリドマイド メプロバメート |

||