進化の実験(2007/12/28)

1.試験管内での進化の実験

試験管内での進化の実験はDNAやRNA(注−1)など特定の分子を試験管内で複製する仕掛けを作り、複製の過程でコピーミスを起こす事によって行われる。 しかし、1分子個体に発生した単なるコピーミスは「突然変異」と言い、「進化」とは言わない。 生物学で言う進化とは、遺伝子に起きたコピーミスが世代を重ねるにつれてその地域の全個体群の遺伝子に定着した状態を言う。 大抵のコピーミスは、自然界では時間と共に消滅する。 しかし、稀に、一個体で生じたコピーミスが長い時間を掛けて地域の全個体に波及する事があり、それを進化と定義する。 従って、遺伝子が進化するには、一般に数万年以上の年月が掛かる。自然に任せておけば我々は一生掛かってもこの眼で進化を目撃する事はできない。

(注―1)DNAは遺伝情報を格納している2重螺旋分子、RNAはDNAの蛋白質合成に関する遺伝情報をコピーしてタンパク質合成酵素にその情報を伝達する「メッセンジャーRNA」と、DNAの情報を蛋白質を構成するアミノ酸の配列に翻訳する「トランスファーRNA」がある。 今回、進化の実験に使用するのはトランスファーRNAの一種である。

しかし、最近の生物学は試験管内で進化を起こさせる事を可能にした。 と言っても、実際の生物で実験するわけではなく、一遺伝子を構成するDNAやRNAの数百個の塩基対分子の断片を用いた実験である。

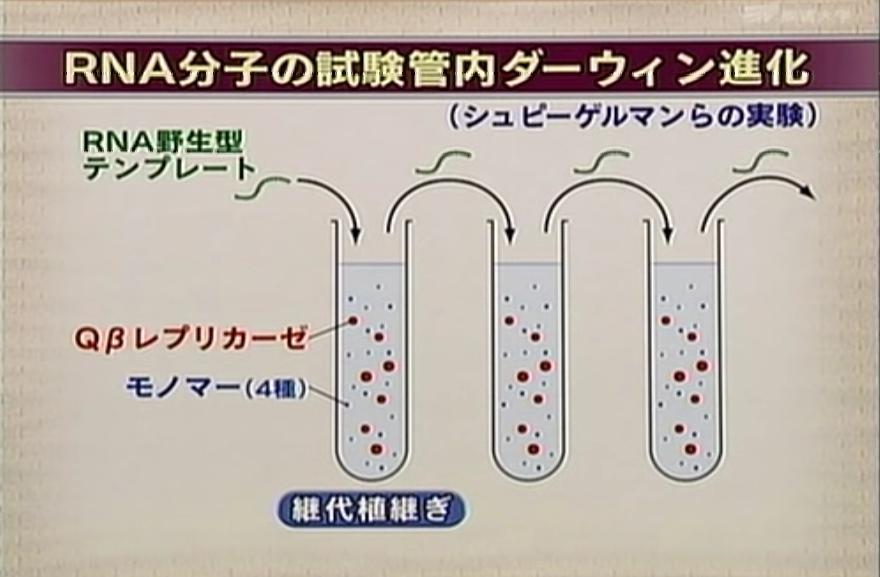

上の実験は、自然界に存在するRNAの断片を入れ、さらにRNA複製酵素(上図Qβ―レプリカーゼ)と複製材料となる単位分子(上図モノマー)を十分に混入すると、自動的にRNA断片の複製が始まり、子供のRNA断片が沢山できる。

試験管の中に子供のRNA断片が充満した頃を見計らって、その溶液を採取し、別に用意した試験管に移す。 その試験管には予めRNA複製酵素と複製材料を十分に入れておく。 こうすると、新しい試験管内では子供のRNA断片のコピーである孫のRNA断片が沢山コピーされる。 この様な実験を継続的に数十回繰り返すとどうなるか。

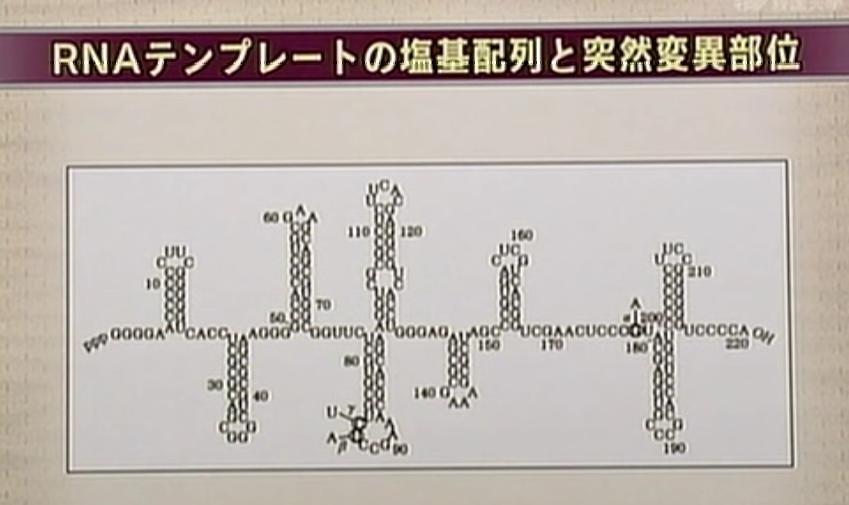

最後に残ったRNA断片の塩基配列を見ると、最初投入したRNAの塩基配列が数箇所異なった断片に変化している。 殆どすべての断片が同じ変化をしているので、これは生物学で定義された「進化」が出現した事を示す。 コピーミスを発生する確率は非常に小さいが、同種のRNA断片が試験管内で沢山コピーされるので、いずれかの断片に、いずれかの段階でランダムなコピーミスが発生する。 そして、それらの断片中、増殖率(一定時間にコピーされる回数)が最大なものが、世代を重ねるにつれて全体のコピー断片に占める割合を増加させ、最終的には全ての断片が増殖率最高のコピーミスの断片で占められる。

各段階で起きるコピーミスには色々なものがあり、それらは幾世代かは増減を繰り返すが、次第に淘汰されて、増殖率の最大のものだけが最後の試験管に生存する事になる。 これが試験管内での分子「進化」の実験である。

上図は実験に使われたRNA分子の塩基配列と構造を示す。 約20時間掛け、試験管での移動を約50回行った実験の結果、3箇所の塩基配列がC(チミン)からU(ウラシル)やA(アミン)に置換されている。 上図の様に3箇所で塩基配列を変更したRNA分子の増殖度が、最初のRNAや途中で発生した異なるコピーミスをしたRNAの増殖度より大きかった為に、この様な分子進化が進行した。

2.新薬の創造

上記の進化実験はRNA複製の速さを競わせる簡単な進化実験であったが、条件やプロセスを変えて実行すれば色々な新薬や人工蛋白質の創作に応用できる。

例えば、色々な病気を引き起こす抗原があるとする。 この様な抗原が体内に入ると、体内ではこの病気に抵抗する抗体蛋白質が急遽作られる。 その作り方のプロセスはノーベル賞を貰った日本人の利根川博士が解明した。 体内では数多くの異なる組成の抗体蛋白質が試験的に作られ、試行錯誤で対象とする病気抗原に特異的に作用する抗体蛋白質を創造する。 すなわち、特定の病気に効く新薬を調合する機能が体内には備わっており、それを免疫機構と言う。 そのプロセスは試験管の中でも再現できる。 最初に述べた実験のようなコピーミスを故意に起こし、試行錯誤で特定の病気抗原に特異的に結合する抗体蛋白質を選別する。 コピーミスから選別までのプロセスを何百回となく繰り返していると、抗原にぴったりと付着し、抗原を選別してくれる特殊な蛋白質が何時かは見つかる。 それが出来たら、あとはその蛋白質を体内のキラー細胞に取り付け、キラー細胞に抗原を識別する機能を付与して、選択的に破壊させれば病気は防止できる。

生物学が、遺伝子による蛋白質の合成や体が持つ免疫機能のメカニズムを解明し、その複雑なプロセスを試験管内で再現するまでに進歩した。 難病の癌についても、その発生のメカニズムが解明され、癌遺伝子や癌抑止遺伝子が数種類発見されている。 癌を治療するには正常な機能を失った癌遺伝子や癌抑制遺伝子を遺伝子レベルで正常化する「遺伝子治療」法が開発されつつある。 また、癌化を抑制する蛋白質の研究も盛んに成されている。 癌化のプロセスが解明されれば、故意に起こしたDNAのコピーミスと癌化抑制機能を持った蛋白質の人工選択の手法を使って癌の特効薬を作れる日がきっと現れると想定される。 生物の身体には数億年を掛けて試行錯誤と自然選択を繰り返した結果、病気に対する巧妙な防御機能が備わっている。 そして、そのプロセスを解明する事により人工的な防御機能でその働きを強化したり、正常化する事が出来る時代が到来し様としている。

3.生物界の分子進化

DNAの突然変異と自然淘汰を経て、生物界は多種多様な有機物質を創造して来た。 これを生物が成し遂げた「分子進化」と言う。地球上に生物が誕生してから35億年、この分子進化は営々と続いている。 勿論、生物誕生以前から熱や紫外線、電気放電などにより、色々複雑な有機分子が合成され、その中から自分をコピーして増殖する原始「生命」が誕生した。 この段階は「分子進化」の初期段階であり、現在「分子進化」を推進している生命体誕生も広い意味の「分子進化」に含められる。 すなわち、「分子進化」が分子進化を促進する生命体を誕生させた事になる。

DNAの塩基配列はランダムである事が統計的手法で証明できる。 しかし、人間がランダムに塩基を配列して人工のDNAを作り、それを設計図として人工の蛋白質を作っても、その物質が蛋白質として機能しない場合が多い。 それは何故か?

自然界に存在する多数の蛋白質は触媒として機能し、細胞内での各種の化学反応を促進する。 触媒として機能するにはその蛋白質は特定の3次元立体構造を取り、反応を起こす物質(これもほとんど蛋白質)の立体構造との間で「鍵と鍵穴」の関係が成立する必要がある。 お互いの立体構造の凹凸がぴったり合わないと触媒として機能しない。 ここで大切な事は、蛋白質の立体構造はそれを構成する1次元のアミノ酸配列の仕方により自動的に決定されると言う事である。 蛋白質が立体構造を取るのは、構成分子相互間の引力や斥力が働いてエネルギー的に最も安定した状態になる事と等価である。 定量的に言うと最も安定した状態とは、エネルギー準位が最低となる状態の事である。 自然界に存在する蛋白質はすべて、非常に急峻に落ち込んだ最低エネルギー準位を持つので、短時間で自動的に最も安定した特定の立体構造を取る。

ところが、人工的にランダムに作られた蛋白質は一般に、急峻な最低エネルギー準位を持たず、なだらかな最低エネルギー準位を持つ。 この事は安定した立体構造が複数存在し、それらの間を揺らいで一義的に立体構造が取れない不安定性を意味し、これでは化学反応の触媒としての作用ができない。

自然界で試行錯誤的に創造される蛋白質の内、この様な不安定な構造しか取れないものは自然淘汰によって排除され、安定な構造を取り得るものだけが選択され生存を許される。 人工的にランダムに合成された蛋白質は、自然淘汰の洗礼を受けていない為、蛋白質本来の機能を発揮できないわけである。 自然淘汰の代わりに人工的なスクリーニングを施し、目的とする触媒作用を持つものを選択的に増殖する装置を作れば、自然界に存在する様な機能的な蛋白質を人工合成することは可能である。

生命体に現存する蛋白質は、真にランダムなアミノ酸配列を持つものの中から、生命体として機能するものだけが自然選択され、生存しているのである。

遺伝子を構成するDNA配列の突然変異はランダムに起こるが、有害なものは自然淘汰によって消滅する。それと同じ選択機構が、蛋白質の分子進化にも作用している。 生命は何億と言う種に多様化して来たが、ただ単にランダムな進化を遂げているのではなく、自然淘汰の洗礼を受けて合格したものだけが許されて生命を謳歌している。 生命体を構成し進化する有機分子の世界でも、機能するものだけが存続を許されると言う厳然たる事実を理解しなければならない。