細胞の構造

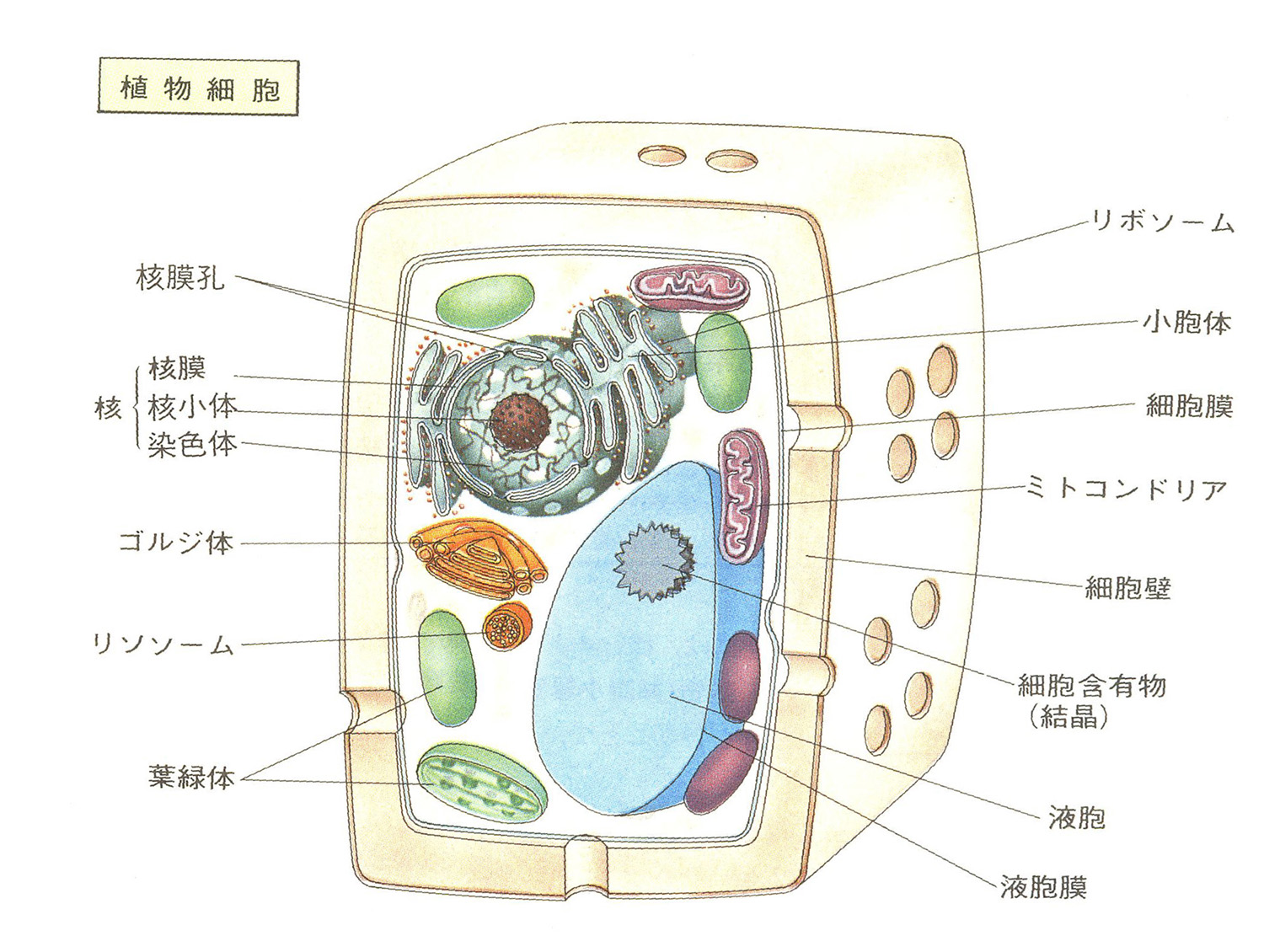

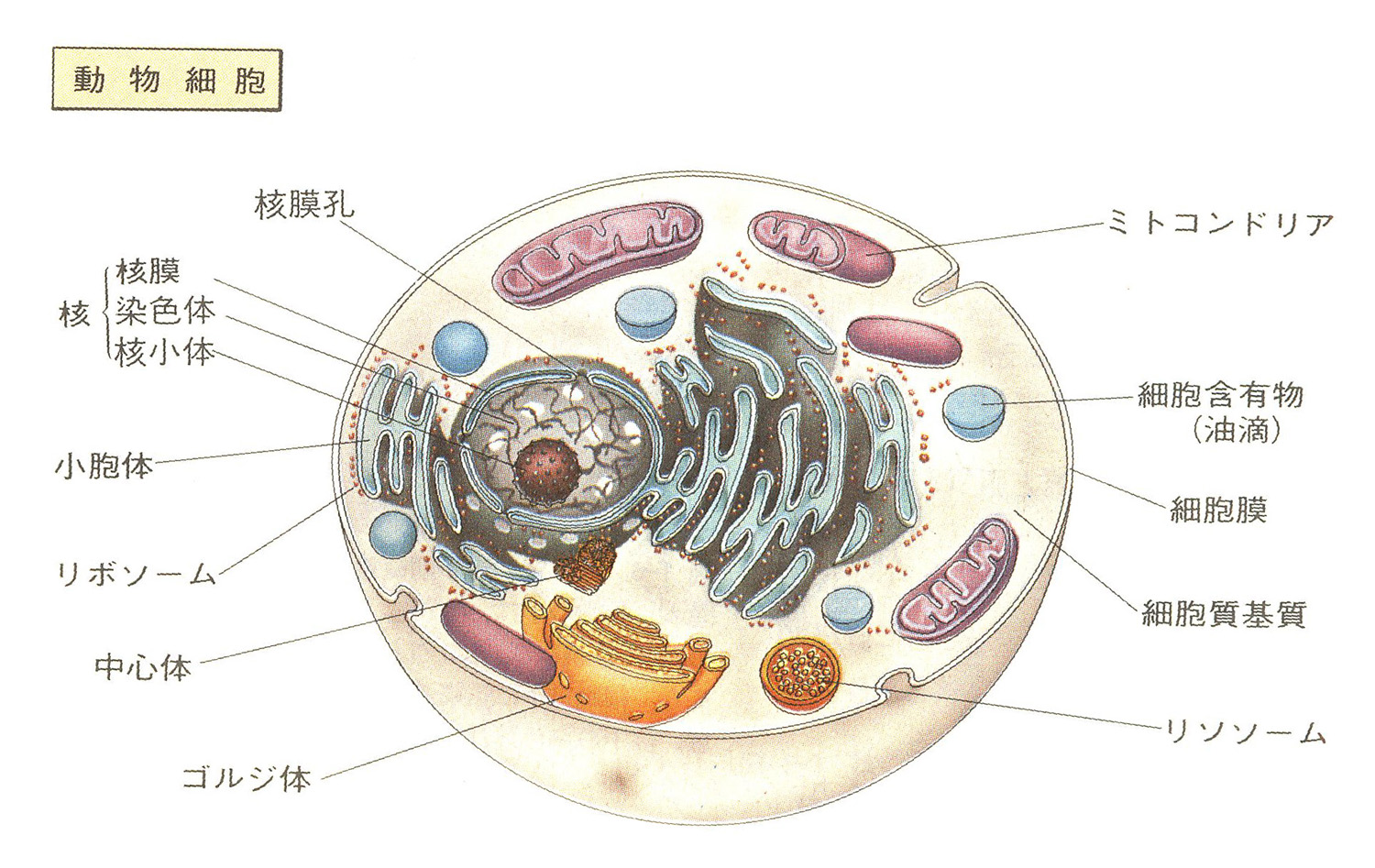

植物細胞には動物細胞に無い細胞壁、葉緑体、液胞がある。

動物細胞にも、葉緑素を持つ植物細胞を取り込んで共生しているものがある。

生物は単細胞生物と多細胞生物に分類される。 人間は多細胞生物で約60兆個の細胞から構成されている。 全ての細胞は細胞膜で覆われており、その中には核があり、核の周りは細胞質で充填され、小胞体、ミトコンドリア、リボソームなどの細胞小器官が点在する。

細胞の働き

- 細胞は酸素を取り込み、栄養物を「ミトコンドリア」で酸化して化学エネルギーを発生し、全ての代謝に使用する。

- 細胞には常に数万種の蛋白質が存在し、それらを使って蛋白質の生産・移動、老廃物の排泄などを行う。その都度、エネルギーを必要とする。

- 細胞は細胞分裂によって自分のコピーを作る。設計図は核の中にある。遺伝子の異状によって分裂が止まらなくなったのが癌である。

- 細胞を構成する分子・原子は常に新しいものと取り替えられている。

- 細胞は細胞膜を通して外部の細胞と電気パルスや化学物質経由で情報交換をしている。

- 細胞は不用になると自殺死し、死骸は他の細胞に再利用される。

- 細胞は分裂する度に年を取り、若返る事は無い。

- 細胞は間違った動作をするとそれを検出し修正する機能を持つ。

- 細胞はその核を新しい卵子の核と交換すると分裂を開始し、クローン人間を作る。

- 細胞は核内に約3万個の同じ遺伝子群を保有するが、所属する器官によってそれぞれ異なった遺伝子の制御を受け、その器官独特の働きをする。

- 全ての生物が生産する蛋白質は20種のアミノ酸が数十ないし数百個数珠繋ぎに組み合わされて出来ており、食料として利用される時は消化器官でアミノ酸分子に分解されて吸収され、体内ではその種独特の蛋白質に再合成される。 数万種の蛋白質が遺伝子に書かれた設計図通りの組み合わせ通りに合成される。例えば、牛肉を食べても一旦個々のアミノ酸に分解し、細胞内でそれを人肉蛋白質に再構築する。

- 細胞内では蛋白質、炭水化物、脂肪と言った有機物の相互変換が起こっている。

蛋白質の合成と分泌

細胞が日常行う主要な働きの一つは、蛋白質の合成とそれを細胞内や細胞外に配送する仕事である。合成する蛋白質の種類の決定は誰がするのか。 その指令は脳から発せられる事もあるし、体内の各種センサーが感知して指令を出す事もある。 指令を受ける場所は細胞の細胞膜にある多数の蛋白質センサーである場合が多い。 細胞内に伝達された情報はある種の蛋白質に乗り移り、種々の経路を経て核膜に到達する。核膜には沢山の核膜孔があり、そこにあるセンサーが情報を核内に伝える。 伝達は特定の蛋白質の変化や特定イオンの濃度の変化となって核内を伝搬し、目的の蛋白質の設計図を持つDNA部分を見付け、その設計図を核内にある情報転写RNAにコピーする。 これをメッセンジャーRNAと言う。 メッセンジャーRNAはコピーされた情報を持って核外にある粗面小胞体に近づく。

そこには、リボソーム(蛋白質合成小器官)が沢山待ち受けており、メッセンジャーRNAの情報が指定する蛋白質のアミノ酸配列通りにアミノ酸を連結して行く。 こうして合成された蛋白質は粗面小胞体の膜を通過し、ゴルジ体と言う蛋白質の配送センターに輸送される。 ゴルジ体の機能は、受け取った蛋白質を体内の目的の場所に運ぶ為のパッキングや行き先を示すタグを付けて、例えば肝臓まで血管を経由して輸送する。 こうして、指令を受けて数分ないし数十分内に指定された蛋白質を指定された量だけ送り届ける。

情報の伝達、蛋白質の合成、輸送の各段階では、それぞれ特定の蛋白質が役割を分担する。

一種類の蛋白質を合成し目的地に届けるまでに、数十から数百種類の蛋白質が各自の分担した役目を果たしながら、ステップ・バイ・ステップでリレー式に作業を遂行していく。

このような生産輸送工程が無数にあり、それら全てを間違う事無く手際よく実行しているのが60兆個ある各細胞なのである。 全ての細胞が、気の遠くなりそうな無数の工程を、DNAの設計図に従って休む事無く秩序正しく遂行する様を想像すると、生物が生きる事の奥深さがひしひしとと胸を打つ。 (その感情を起こさせるのもまた特定の蛋白質群のなせる技なのである。)

蛋白質の触媒作用

蛋白質は20種のアミノ酸が縦列接続した巨大分子であるが、長い紐状のままでは機能しない。 紐状の1次構造から、テープ状や螺旋状の二次構造となり、それらが寄り集まって複雑な三次構造に整形されて始めて、蛋白質としての性質、機能を発揮する。

巨大分子を構成する原子相互間には引力や斥力が働いており、最も安定した(エネルギー準位最低の)三次構造に整形される。

蛋白質の主要な機能の一つである常温触媒作用は、三次構造に出来る「活性中心」で行われる。 「活性中心」は「鍵穴」に相当し、そこに「鍵」に相当する別の蛋白質(これを基質と言う)が接合すると、基質が分解されたり合成されたりする。 生命体の温度は一般に低い為、触媒無しには反応速度を上げる事は出来ない。 また、鍵穴にぴったり合った鍵でないと扉が開けられないように、触媒の活性中心と基質の立体構造がジグソーパズルの様にぴったり合わないと化学反応は触媒されない。こうした選別機能により、込み入った化学反応が秩序正しく実行されているのである。

酵素蛋白質の中には、活性中心以外の部分に基質以外の物質が結合する事によって酵素の構造が変り、活性が低下したり、逆に増大したりするものがある。 このような酵素を「アロステリック酵素」と言う。 この種酵素は代謝の最終産物の量を一定に保つ場合などに大きな役割を果たす。

生命の本質を示した面白い実験

生命は各種要素が集合して出来た構成物ではなく、要素の流れがもたらすところの効果である。 この事実は1930年代後半、ルドルフ・シェーンハイマーの行った実験で明らかにされた。 普通の餌で育てられた実験ネズミにある一定の短い時間だけ、重窒素で標識されたロイシンと言うアミノ酸を含む餌が与えられた。 ネズミは必要なだけ餌を食べ、その餌は生命維持のためのエネルギー源となって燃やされる。 だから摂取した重窒素アミノ酸も直ぐに燃やされてしまうだろう。 当初、こうシェーンハイマーは予想した。 アミノ酸の燃えカスに含まれる重窒素は全て尿中に出現するはずである。

しかし、実験結果は彼の予想を鮮やかに裏切っていた。 重窒素で標識したアミノ酸は三日間与えられた。 その間、尿中に排泄されたのは投与量の27.4%だった。 糞中に排出されたのはわずかに2.2%だから、ほとんどのアミノ酸はネズミの体内の何処かに留まったはずである。 では、残りの重窒素は一体何処に行ったのか。 与えられた重窒素のうち、なんと半分以上の56.5%が、身体を構成する蛋白質の中に取り込まれていた。 その取り込み箇所を探すと、身体のありとあらゆる部位に分散されていたのである。 特に取り込み率が高いのは腸壁、腎臓、脾臓、肝臓などの臓器、血清であった。

実験期間中、ネズミの体重は変化していない。重水素アミノ酸を与えると瞬く間にそれを含む蛋白質がネズミのあらゆる組織に現れると言う事は、恐ろしく速い速度で多数のアミノ酸が1から紡ぎ合わされて新たに蛋白質が組み上げられていると言う事である。

さらに重要な事がある。 ネズミの体重が増加していないと言う事は、新たに作り出された蛋白質と同じ量の蛋白質が恐ろしく速い速度で、バラバラのアミノ酸に分解され、体外に捨て去られている事を意味する。 つまり、ネズミを構成している身体の蛋白質は、たった三日間の内に、食事由来のアミノ酸の約半数によってがらりと置き換えられたという事である。 半年、あるいは1年ほど会わずにいると、分子のレベルでは我々はすっかり入れ替わっていて、かって貴方の一部であった原子や分子はもう既に貴方の内部には存在しない。

私たち生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい「淀み」でしかない。 しかもそれは高速で入れ替わっている。この流れ自体が「生きている」と言うことである。

シェーンハイマーは自らの実験結果をもとに次の様に述べている。

「生物が生きている限り、栄養学的要素とは無関係に、生体高分子も低分子代謝物質も共に変化して止まない。 生命とは代謝の持続的変化であり、この変化こそが生命の真の姿である。」 エントロピー増大の法則は容赦なく生体を構成する成分にも降りかかる。 この法則に抗う唯一の方法は、システムの耐久性と構造を強化することではなく、むしろその仕組み自体を流れの中に置く事である。つまり流れこそが、生物の内部に必然的に発生するエントロピーを排泄する機能を担っていることになる。

シェーンハイマーの発見した生命の動的な状態と言う概念をさらに拡張して、「動的平衡」と言う概念が導入された。 「生命は動的平衡にある流れである。」 全ての細胞がその流れを作っている。

(注)以上の記述は、放送大学の講義「細胞生物学」および講談社現代新書「生物と無生物のあいだ」(福岡伸一著、¥740)を参考にしました。