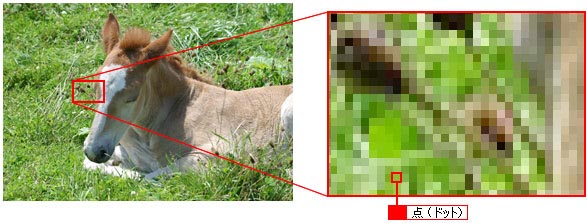

| もう少し詳しく説明します。 下の画像をご覧下さい。左の画像の一部を拡大したものが右の画像です。右の画像に示される様に、スキャナーでスキャンした画像は、基本的にすべて四角い点(ドット)の集まりで構成されています。この点の数が多ければ多いほどきめ細かい画像となり、解像度が高いと表現します。 |

|

|

|

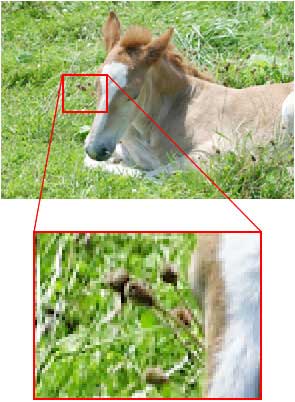

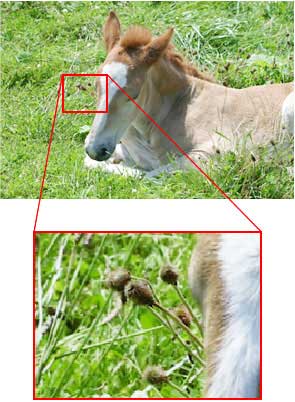

| 次に、同じ画像で解像度の高いもの(右)と低いもの(左)を比較してみました。全体を見た時には大きな差が分かりにくいのですが、それぞれ拡大したものを比較すると解像度の低いもの(左)はジャギー(線のギザギザ)がはっきり分かります。 | |

解像度の低い画像データ(96dpi)  |

解像度の高い画像データ(240dpi)  |

|

上の画像の比較で分かるように解像度が高い画像は、解像度が低い画像に比べてより多くの点の集まりで構成されているため、きめの細かい画像となります。 |

|

|

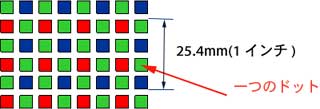

左の模式的な画像で考えます。青や赤、緑の四角が一つのドットと考えて下さい。25.4mmの長さに4つのドットがあります。したがってこの画像の解像度は4dpiと表現します。 |

![]()

![]() 写真屋さんがプリントする時の解像度ってどれくらい?

写真屋さんがプリントする時の解像度ってどれくらい?

![]() 通常300dpi~360dpiぐらいですよ。

通常300dpi~360dpiぐらいですよ。

写真屋さんや印刷会社でプリントする場合の印刷解像度はおおむね300~360dpiです。 |

![]()

![]() スキャニングの最適な解像度ってあるの?

スキャニングの最適な解像度ってあるの?

![]() フィルムの種類と印刷する紙のサイズで決まりますよ。

フィルムの種類と印刷する紙のサイズで決まりますよ。

一つの画像データに含まれる点(ドット)の総数を画素数(ピクセル数)と呼びます。 |

||

|

|

|

画素数:425x307 |

画素数:425x307 印刷サイズ:127x89mm (L版) 解像度85dpi |

|

| 上の画像の比較から分かるよう、300dpiでスキャナーしたものをL版の大きさで印刷すると印刷物の解像度はおよそ85dpiとなり、ジャギーがはっきり出て見るに堪えないものとなってしまいます。 そこで35mmフィルムを1,200dpiでスキャニングした場合を下に示しました。 |

||

|

|

|

画素数:1,653x1,228 |

画素数:1,653x1,228 印刷サイズ:127x89mm (L版) 解像度およそ330dpi |

|

| 1,200dpiでスキャナーしたものをL版の大きさで印刷すると印刷物の解像度はおよそ330dpiとなり、きれいな画像となっています。 つまり、フィルムをスキャニングしてきれいな印刷物を得るためには、最終印刷物のサイズにおいて300dpi程度の解像度になるよう読み取り時の解像度を設定する必要があります。スキャンするフィルムのサイズと印刷する用紙のサイズで読み取り時の最適解像度が決まります。 先にも述べましたが印刷時の解像度は300dpiあれば十分ですので、それを基準にフィルムサイズ、印刷物サイズと最適読み取り解像度の関係を下の表に示します。 |

||

フィルムサイズおよび印刷物サイズと最適読み取り解像度の関係 |

||

読み取りフィルムサイズ |

最適読み取り解像度(dpi) |

印刷用紙サイズ |

35mm |

1,200 |

L判 |

35mm |

1,200 |

ハガキ |

35mm |

1,200 |

2L判 |

35mm |

2,400 |

A4 |

35mm |

3,200 |

A3 |

ブローニ |

600 |

L判 |

ブローニ |

600 |

ハガキ |

ブローニ |

800 |

2L判 |

ブローニ |

1,200 |

A4 |

ブローニ |

1,600 |

A3 |

4×5 |

300 |

L判 |

4×5 |

300 |

ハガキ |

4×5 |

400 |

2L判 |

4×5 |

600 |

A4 |

4×5 |

1,200 |

A3 |

8×10 |

300 |

L判 |

8×10 |

300 |

ハガキ |

8×10 |

300 |

2L判 |

8×10 |

400 |

A4 |

8×10 |

600 |

A3 |

ここまでは印刷する場合を前提に話をしてきましたが、ディスプレイでしか見ないと言う事であれば話は少し変わります。ディスプレイの画素数(解像度と同じと考えて下さい)は72ピクセルが一般的ですので読み取りの最適解像度は上の表の約4分の1程度で良いと思います。 |

![]()

![]() スキャニングのオプション機能って何?

スキャニングのオプション機能って何?

![]() 輪郭を強調したり、退色補正、逆光補正、DITなどいろいろありますよ。

輪郭を強調したり、退色補正、逆光補正、DITなどいろいろありますよ。

| 画像の輪郭部分を検出して、強調処理する方法です。これによって、画像にメリハリがつき、シャープネスを補う効果が得られます。また、ボケやブレなどの不鮮明な部分を鮮明な印象に見せることもできます。 | |

処理前 |

処理後 |

|

経年変化によって色褪せてしまったフィルムや、色カブリしたフィルムを色鮮やかに蘇らせる機能です。

スキャンした画像のヒストグラムを解析し、色相・カラーバランス・コントラスト・彩度を最適に自動補正します。 |

|

処理前 処理前 |

処理後 処理後 |

| 高解像度スキャナーでは、目に見えないようなフィルム上の微細なごみや傷を鮮明に読み込んでしまいます。ごみ傷除去機能は、赤外光を利用してフィルム上のごみや傷を検出し、除去するまでの処理を自動的に行います。 | |

処理前 処理前 |

処理後 処理後 |

| 高感度フィルムの場合に目立ちやすい粒状感を、独自のソフト処理で低減する機能です。 画像の濃淡差を検知しながら平滑化処理するため、画像のせんえいさを失うことなく滑らかにします。 |

|

処理前 処理前 |

処理後 処理後 |

| 上の写真ではちょっと分かりにくいのですが、眉毛や睫毛、瞳などをよく見ると分かります。人によってはこの程度では処理しない方が好まれる方も多いと思います。 | |

| 逆光で撮影されたフィルムの画像全体の明るさやコントラストを自動的に調整します。 単に画像全体を明るくするのではなく、陰になった人物の顔など、調整が必要な部分の暗さの程度に応じて調整します。同時にカラーバランスや彩度も自然な色調に補正します。 |

|

処理前 処理前 |

処理後 処理後 |

| 高精細のスキャニングになるほど気になるフィルムに付着した細かなゴミやキズなどを自動検出し、スキャンする際に自動的に補完・修正します。 | |

処理前 |

処理後 |

| (注意)粒状感低減と同時には使用できません。また、モノクロフィルムでは使用できません(カラー現像のモノクロフィルムは除きます)。また、コダクロームフィルムからの取り込み時には使用できません。 | |