タカラダニ・駆除・総合

タカラダニ駆除についての総合ページです。

実戦記からの総合まとめです。

ここを読めば何をどうすれば良いかがわかります。

少しの解説、殺虫剤、その他(タカラダニ ホイホイ?)と続きます。

タカラダニについての一般的な解説は、Wikipediaでご覧ください。

東京都健康安全研究センター研究年報のタカラダニ調査とその関連のみリンクします。

その1、

その2、

その3、

その4

その2は、単に防水材で穴が埋まって生息地が無くなった、という事だと思います。

何で赤いのかは、こちら

春先の紫外線から体を守る抗酸化物質を大量に蓄積しているため、だそうです。

タカラダニは、コンクリートの小さい穴等が主な住処です。

よく観察していると、穴からタカラダニが這い出して来るのが見えます。

目ではコンクリートの穴は見えないのですが、小さな穴から体を小さくして這い出して来るようです。

殺虫剤を噴霧したり振動を与えたりすると急にタカラダニが出現します。

それは、その場所(穴の中)に多くのタカラダニが生息しているからのようです。

止まっている(食事中?)タカラダニは気が付きにくいです。

何かのショックで動き出すと認識できるようになり急に出てきたと見える場合もあります。

タカラダニの駆除には、以下の3種類の殺虫剤がお勧めです。

市販のスプレー式、半自作のスプレー式、粉剤です。

市販のスプレー式は、フマキラープレミアムプロ用 800mL もしくは、フマキラープレミアム 550mL です。

強力です。

雨や直射日光に当たらなければ24時間効果が持続するそうです。

噴霧した翌日に出てきたやつは何かふらふらしているようで元気がありませんでした。

効果は十分にあるようです。

この殺虫剤は強力なので、使用する時は、ゴム手、保護メガネ、活性炭入りマスク(防毒マスク?)を使う事を強くお勧めします。

もう1つは少し安いもので、まあまあ効果があります。

フマキラー、プレミアムの半額以下(?)ですので、液が垂れるほどにスプレーできます。

半自作のスプレー式は、1匹ずつの殺虫に最適です、ほとんど費用は掛かりません。

これの殺虫力は弱いのですが、1匹ずつ殺すのには有効です。

空のハンドスプレーと水性のゴキブリ用殺虫剤を使います。

使用したのは、KINCHO コックローチ ゴキブリ 殺虫剤スプレー 水性タイプ/ジェット噴射+まちぶせ、虫にきびしく、人にやさしい、です。

ノズル付きなので便利です。

空きボトルに3分の1から半分程度水を入れ、ゴキブリ用殺虫剤のノズルを差し込み10秒間噴霧を1回から3回程度行います。

ボトル容量によりますので、調整が必要です、駅が白くなれば良いかと思います。

泡がボトルからこぼれてきたら良い具合かと思いますが、最終的には実際の効果を見ながら調整して下さい。

効かない場合、液が乾燥して、タカラダニも乾燥するともぞもぞと動き始めることがあります。

効いた場合は、足が縮こまり全体が丸くなりますが、効かないときは、足が伸びたまま、元の体型を維持しているように見えます。

これを使うと、費用が気にならずバシバシ噴霧ができます、タカラダニが死んでいるのか立ち止まっているのか判別がつかなくても気にせず噴霧でき、作業効率も向上します。

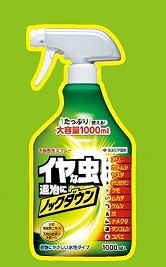

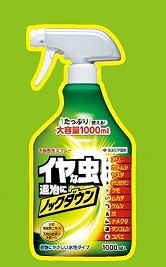

スプレーボトルは、住友化学園芸 不快害虫剤 不快害虫スプレー 1000ml カメムシ ムカデ クモ コバエ 駆除 を使用した後の空ボトルを使うのがお手軽です。

ジェットと噴霧の切り替えができるので、近くには噴霧、遠くはジェットで効果的に殺虫できます。

私の場合は旧製品、住友化学園芸の虫退治スプレー 400ml [天然除虫菊成分] を使っています。

殺虫剤の最後は粉剤です。

アース製薬 虫コロリ 粉剤 [殺虫剤 1kg] たっぷりあります。

550gの物もあります。

550gの物もあります。

これをコンクリートブロックの根本(砂利との境目)とブロック上部に撒きました。

撒いた直後、タカラダニがやってきて粉の上を歩いていきます。

死にません、反転引き換えしたのもいました。

粉まみれになってもそのまま歩いています。

ですが、雨で粉が溶けて流れるとほとんど出て来なくなりました。

薬の成分がコンクリートブロックや砂利に浸透したのだと思います。

液体では薬が弱くても死にます、体に薬剤が浸透しないとダメなようです。

この粉剤、雨に強いと書いてあります。

ですので、一部が溶けだすだけかもしれませんが、タカラダニにはそれで十分なようです。

なお、しばらくすると小さい個体が出てきます。

おそらく卵では殺虫剤は効果なく時間が経ってから孵化したもののようです。

発生場所(見かける場所)に蒔いても効果が薄いかもしれません。

生息場所を推定して撒くと効果的です。

殺虫の手順としては、少ない数の場合は、弱い殺虫剤で1匹ずつ殺してなるべく発生場所を特定する。

それなりの数の場合は、通常の殺虫剤(ゴキブリ用等)でまとめて殺虫、少なくなってから発生場所の特定。

最後に超強力接着剤で一気にたたく、というのが良いようです。

粉剤は、広い範囲を殺虫する場合、スプレーで出てきているものを殺虫した後穴に潜んでいるものを殺虫するのに使うと良いと思います。

最後はタカラダニホイホイを自作してみましたが、激減後なので時すでに遅かったようでした。

タカラダニは暖かいところ、乾燥したところを目指して上へ上へと登ります。

そういう性質を利用してタカラダニホイホイが作れないかどうか試してみました。

お豆腐の入れ物にアルミ箔を貼って、ひっくり返し、コンクリートの床に貼ってみました。

豆腐の入れ物程度では小さすぎるのか、貼るときに使った養生テープが悪いのか原因ははっきりしません。

他には下記の2種類を作ってみました。

1つはステンレスの箱状の物をフェンスに取り付け、もう1つは上部をカットして水を入れたペットボトル(口が絞られている状態)を取付けました。

ですが、すでにタカラダニの発生がほとんどない状態でしたのでその効果は確認できていません。

総合すると以下のようなイメージの物が良いと思います。

何らかの箱にアルミ箔を貼る、もしくは白く塗る、赤でも良い。

上部にペットボトルの上側をカットし、水を入れたものを埋め込む。

高さのないものなら上に置くだけ。

液体の殺虫剤を水に溶かせばもっと良い。

以上で、この総合ページは終了、以下おまけです。

タカラダニは、乾燥して暖かいところが好きなのか、光を求めるのか、上へ上へと昇ります。

タカラダニは、乾燥して暖かいところが好きなのか、光を求めるのか、上へ上へと昇ります。

写真は、フェンスの上部です。

コンクリートブロックの基部を登り、フェンスの縦棒を登り上部に到達します。

この場合には、この周囲に生息地は無く、コンクリートブロックの基部下の砂利部分に生息しているような感じです。

はっきりとはわかりません。

ドアノブの上部、もちろんフェンスの網にもいますし、基礎の上の水切りを歩いています。

エアコン室外機の上部もお好みですし、自転車カバーの上にも結構な確率でいます。

普通のアスファルトの石と石とのすき間や穴にもタカラダニがいます。

梅雨の雨にも冬の雪にも負けず毎年発生します、卵は相当な環境耐性があるようです。

完全駆除はなかなか難しいですね、軒下の植木鉢のどこかにもいるようで、水性のスプレーで1匹ずつ駆除しています。

ホームへ

ホームへ

550gの物もあります。

550gの物もあります。

タカラダニは、乾燥して暖かいところが好きなのか、光を求めるのか、上へ上へと昇ります。

タカラダニは、乾燥して暖かいところが好きなのか、光を求めるのか、上へ上へと昇ります。

ホームへ

ホームへ