第14ページ HOME (サイトのトップ)へ戻る

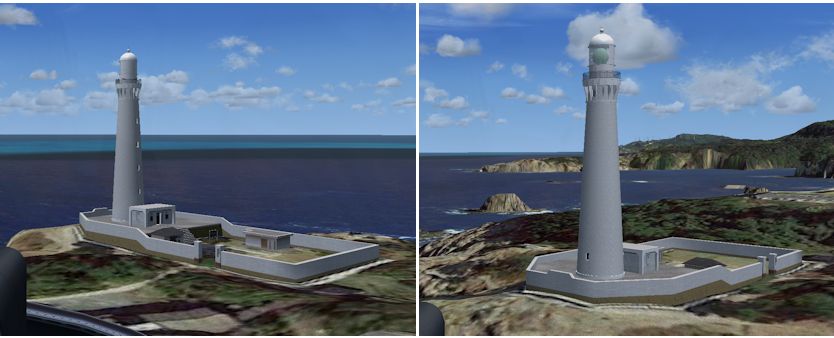

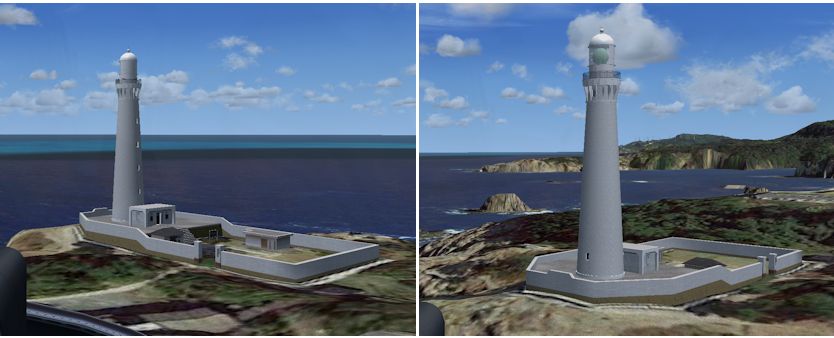

出雲日御碕灯台の作成 Dec.31, 2015

長い間雑記帳を更新していなかったので、大晦日の今日、何やかやも一段落ついたところで今年最後の雑記帳記入。

このところ島根半島にある十六島風力発電機群や航空管制レドームなどを作っていたのだが、出雲の仕上げに半島の西端にある日御碕灯台を作り始めた。

明治に建てられた石造の灯台で、高さは43m余りもある実に立派で風情のある灯台である。しかも白亜の石造灯台である。

何とも素晴らしい歴史遺産的建造物である。

石造りの雰囲気を出す為にbumpマッピングで凹凸の表現を試してみたのだが、どうもうまくいかなくて、結局このやり方は年明けの宿題とすることにした。

で、取り敢えずテクスチャで石造りの雰囲気を出そうとするのであるが、これも今ひとつうまくいかない。

積み上げてある、あそらく尺六の石の1個1個が全体の雰囲気を作り出しているので、テクスチャも実に正確に当てはめないと、その雰囲気が出せないようである。

また、塔壁面の写真をそのままテクスチャに取り込んでみても、、写真に写っているところの石の表面の凹凸による陰影が、FSX内の3Dモデルでは薄暗い感じに描画されてしまい「白亜」の壁面にならないのである。

かと言ってテクスチャの色合いを白っぽく操作すると、石の表面の質感も消えてしまうのである。

これはもうちょっと研究が必要のようである。

うまくいけば、島根半島東端にある美保関灯台(鳥取県)や、能登半島東端の禄剛崎灯台も古い石造灯台なので、これらの作成に役立つだろう。

今年もこうやってFS工務店?作業で幕を閉じるが、来年も同じだろう。

平成28年、2016年も皆様よろしくお願いいたします。良いお歳を。

RJNF福井空港ウオッチング Sep.12, 2015

|

しばらくぶりで福井空港で飛行機を眺めてきた。夕方近かったので1時間弱ではあったが、のんびりとした空港の様子と何回かの離発着を見学できた。

例年のようにグライダーが飛んでいるかどうか少々不安を感じながら、空港ビルの2階へ。というのも、空港敷地内にある学生グライダーの連盟の合宿所が、今年の始めに焼けてしまったからである。

その後の経緯は知らないのだが、幸い例年の曳航機ダイアモンド社スーパーディモナがタキシングしているのが見えたので、まずは一安心。グライダーを探してみるとRW18端に1機だけだが真っ白の機体が見えた。

私たち夫婦の他に、見学客は同年配の男性1名。

エプロンには常駐機のほかに、八尾から飛来した朝日航空のセスナ172スカイホーク。同じく八尾からのパイパーPA-28RT。これはPA-28ファミリーの中でもT字尾翼タイプで私は始めて見た。他に双発機のPA-34。こちらは福井空港のほぼ常連のような気がする。

見学後、駐車場に戻った際、着陸機に登場していた4人とすれ違ったが、その内のお一人とお互いに軽い会釈。どちらの方かは存じ上げないが、福井空港のウオッチングでは時折起きること。お互い空が好きな者同士、ということですね。

|

|

|

| 常駐機の着陸の合間を縫って、スーパーディモナがグライダーを曳航してゆっくりと離陸。空港東側で旋回しながら曳航し続け、高度800m当たりで切り離していた。いつもの初秋らしい風景。 |

見学を始めて間もなく、PA-28RTに給油車が近づき、左右両翼に燃料を注入し始めた。この間にスカイホークは離陸していった。

このPA-28RT、何と引込脚です。しかも3枚プロペラ。高級〜! |

|

|

| 給油中、キャリングケースを引いて女性が機体に。再び姿をお見せになり風防を磨き始めました。その後係留ロープを外し、離陸準備に大忙し。すはレイディパイロットか! |

ドアが閉められ、入念なエンジンランナップ。PA-28もこうして見るとなかなかカッコいい機体。RW18にて八尾?に向かって離陸。麗しき女性はコパイ席で、キャプテンはご主人とおぼしきナイスミドルの男性でした。 |

フォトシーナリーと3Dオブジェクト作り Sep.10, 2015

約2ヶ月ぶりの雑記帳記載。

何をやってたかというと、画像のように但馬方面のフォトシーナリー追加と、鳥取方面のフォトシーナリー作り。それとgmaxでの鳥取空港RW10の進入灯作りだった。

7月までに若狭から但馬までのフォトシーナリーを作って、遊覧飛行やクロスカントリーを少々楽しんでいたが、但馬空港から飛び立って自作フォトし−ナリーを西の方に遊覧していると、どうしても鳥取空港に降りた方が短時間で終わることができるわけで、ならばこの周辺のフォトシーナリーを仕上げようという事になったわけである。

結果としては、何年間のFSX用フォトシーナリー製作で画像の黄色枠の部分を自作し、周辺はochiさん、Backyさん、kanoさん、彩雲さん達が製作されたフォトが連続しているので、滋賀の湖東を除いて中部から近畿、因幡までフォトでつながっている。

見渡す限りのフォトシーナリーで、やはりデフォルト地表とは比べ物にならないくらいの、臨場感のあるFS飛行が楽しめるようになった。

鳥取空港にはRW10側の海上に進入灯設備の橋梁があるが、FSX標準には設置されていないので、これは雰囲気向上のためとgmaxの使い方を忘れないために、久々に作ってみることにした。

出来上がってみると、さらに、ここの進入灯には例のフラッシュ閃光がビューンと走る「連鎖式閃光灯」があるので、これも作ってしまおうということでやり始めたが、これが結構ややこしかった。

結果としては、まあまあこの辺で手を打っておこう、という感じで止めておくしかなかったが、本物の「雰囲気」は感じられるようにはなった。

さてこの後しばらくは、FS飛行訓練をやらないと....! この進入灯の上を真っ直ぐにきれいに降りていく操縦が出来ないのである....

丹後・丹波・但馬そして湖西のフォトシーナリー Jul.7, 2015

6月には懸案事項だった若狭地方のフォトシーナリーを作ったのだったが、FSで飛んでいる内に、やはりというか何というか、接続する広い地域をフォトシーナリーにしたくなってきてしまった。

で、他のことは差し置いて丹後半島を手始めに、丹後、丹波、但馬方面を2,4m/pixでフォトシーナリーにした。

良い原画が揃わない地域もあるので、3つほどのサイトの原画を組み合わせながら、色合わせは出来る範囲内でということで、ある程度は妥協しながら作業を進めた。

出来上がってトップビュー画像で見ると、かなり色違いが気になるのではあるが、FS内では山や谷の関係であまり気にならない部分もある。平地の途中で色ががらりと変わる所は、繋ぎ目だけでも何とかぼかしたのであるが、まあ、どうしようもない所ではある。

飛んでみると、バーチャルとはいえ山陰地方の海岸美には満足させられる。

昨年は実際に宮津、丹後半島、久美浜、城崎、余部を訪れて、本物の海岸美に感動したのであったが、バーチャルでもかなりの美しさである。

海岸美では、地元福井の越前海岸や若狭湾も負けないと思っていたのであったが、どうも丹後に軍配が上がるような気が....。

そしてついに、これも懸案の琵琶湖周辺、といっても湖西の方だけであるが、そちらのフォトシーナリーも作り上げることになった。

画像は初冬のものなので山頂付近は雪化粧していて、他地域の夏系の風景とは合わないのだが、気にしなければ、きれいにはきれいである。

結果として、以前に作った大津や京都と接続させることが出来て、ochiさんやBackyさんの中部と関西・淡路・徳島地方を合わせると、かなり広範囲をフォトシーナリーで連続させることが出来た。

FSでの飛行も、今までは福井空港が主な出発地だったのだが、このフォトシーナリーのお陰で、但馬空港もよく使うようになってきた。

しばらくはフォトシーナリー作りの手を休めて、たっぷりとバーチャル飛行を楽しもうと思う。

福井県若狭(わかさ)フォトシーナリー Jun.13, 2015

昨年から少しずつ作っていた福井県若狭地域(嶺南地方:れいなんちほう)のフォトシーナリーができあがった。

ほとんどの部分は約1,2m/pixである。山間部の名田庄(なたしょう)地域のみ約2,4m/pixであるが、普通にVFRで2000ftぐらいで飛行していると、まったくそうだとは気づかない。

登山などでポピュラーな山を除いて、山の部分を超低空で飛ぶことはあまりないので、作成時間やシーナリーサイズのことを考えても山間部を2,4m/pixで作るのは有効な気がする。

今回、余勢を駆って若狭湾のお隣、舞鶴市をメインにした地域もフォトシーナリーにしてみたが、このエリアは少し以前までの標準だった約4,8m/pixで作ったが、3000ftぐらい上空からなら、まあまあ使える感じである。

クロスカントリーで上空通過がメインの地域は4,8m/pixで一気に作ってしまうのも、フォトのエリアを広げるにはいいかもしれない。

しかし今回、原画の状態が揃っていなくて、解像度も色もまちまちだったのには手間取らされた。結局、色合わせは完全に出来ないままになってしまった。これはやむを得ないというか、まあこんなところで、ということで妥協した。妥協しないと神経がまいりそうで....。

また、若狭湾や舞鶴湾のようなリアス式海岸は、水面処理にやはり相当な根気を強いられた。

が、大河や海、湖沼を水面処理するとやはりリアルさが増すので、この作業ばかりは手を抜くことはできず、各種の有り難いツールのおかげで飛躍的に楽になったフォトシーナリー作りではあるが、やはりその楽しさも達成感もこの苦しい作業があればこそかな、と思ったりもするのである。

今回の若狭フォトシーナリーと、以前からのフォトシーナリーとで、福井県はほぼ全域フォトシーナリーのカバーエリアにすることができた。

FS95以来の念願だった、県内全域の高解像度フォトシーナリーがほぼ実現したわけで、コントロール用のミニコックピットの完成とあわせ、長年の夢が実現したことになる。

しかしここまでくると、FS2002,2004で作った琵琶湖周遊フォトのFSX化(高解像度で新しい写真)がやりたくなってきて、全く人間の欲望と夢はとどまることがないのである。だからこそ面白いのであるが。

クロスカントリー(その2) Apr.29, 2015

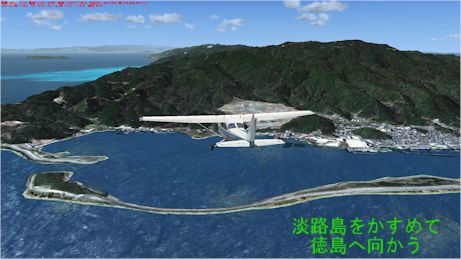

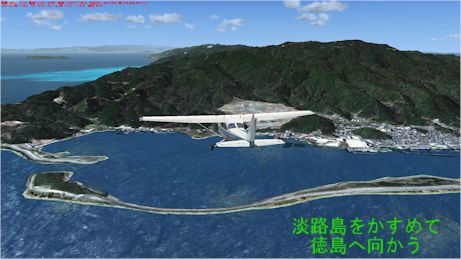

福井(RJNF)---岐阜基地---八尾空港のクロスカントリーに続いて、今日も慣熟を兼ねて、八尾---徳島(RJOS)のクロスカントリーをやってみた。

あらかじめ徳島のVOR、NDB、ILS情報を調べ、値をセット後に八尾空港から大阪湾に向かって離陸。COMはしばらく関空の周波数にセット。

今回はほとんど洋上飛行なので1500ftで水平飛行に。

しかし、ふと右を見ると大阪空港がよく見える位置を飛行しているわけで、実際ならこんな場所をこの高度で飛んでいたら危ないなぁ、と思いつつ、大阪湾の手前に来たのでADFの示す徳島方向に向けて針路を変更。

しかし、ここでもやはり目の前に関空が見え、真っ直ぐ飛ぶと真上を通過することになるので、針路を少し左(東側)に変更して飛ぶことにした。

関空を右に見ながら飛行を続け、ADF指針も10度近く右に振れてきたので、思い切って右に針路を取り直しRJOSに向かってみたが、ここでもやはり右には関空が大きく見え、PAPIも赤と白の色が見え....

これはまったく大事故コースだぁ、と思っているとATCからリアジェットが飛び立ってデパーチャーと交信を始めた声が聞こえだしたではないか! まったく、いくらバーチャルでもこれはドキドキしてしまって、辺りをキョロキョロ見回すが、リアジェットの姿は無し。どこだリアジェット!?

実際この辺りを小型のジェネアビが飛ぶときは、どこをどう飛んでいくんだろう?と思いながら、ようやく淡路島をかすめる位置まで到達。

Backyさん作の淡路島フォトシーナリーと久々のご対面なので、少し島の上空へ回ってみたかったが、就寝時間も近づいているので諦めて、ひたすら徳島へ真っ直ぐ。ほどなく徳島平野が確認できるところまで来た。

徳島空港のILSは(FSXでは)RW29なので、そちらへ降りるべく少し左寄りに針路を変え、ATCにて空港に着陸要請すると、何とレフトダウンウインドでRW11に降りろとの指示で、もう、これでは何のために事前にILS周波数と方位をセットしたのか分からん! 無視してRW29に突っ込もう、とイラッときたのであるが、今回のクロカンはATCとの交信にも慣れようとのコンセプトもあったので、しぶしぶRWを左に見ながらRW11に回り込み、ライトやヒートもONにして、まあ何とか「らしい」着陸まで持って行けたのであった。

次回は、徳島から四国の空港へのクロカンかな。

今回は、着陸後にきちんとフューエルポンプもピトーヒートも OFFにした。

ただし、フューエルポンプは、飛行中もONにしっぱなしで、セスナのような高翼機の場合は、確か水平飛行中はOFFでよかったような気がするのだが。

なかなかきちんとは飛べないものである。

久々のクロスカントリー Apr.27, 2015

BackyWorks計器のファームウエア更新をしたそのチェックと、FS技量保持(思い出し)のため、久々にクロスカントリーをやってみた。

ミニコックピットも、作って以来あまり使っている暇が無かったので、操作の完熟も兼ねる事にした。

いつものようにRJNF(福井)を離陸し、進路を東に。 3000ftで、荒島岳や岐阜県境の山にぶつからないよう山間をターンしながら飛行し、九頭竜湖の上まできたら御嶽山を目標に、さらに東へ。 岐阜県白鳥上空で南にターンし、濃尾平野を目指す。

山間部が終わるころ、見えてきた金華山を目指しながら少しずつ高度を下げて2000ftに。金華山を左に見ながら左旋回するともう岐阜基地あたりが見え出した。

ATCで着陸要請すると、ライトダウンウインドを経てRW28へとの指示なので、1000ftまで高度を下げてから速度を80kntに。 向こう側へ回り込むので高度速度処理は余裕をもってすることができたが、ベースターンするタイミングがつかめず、迷っているうちに目の前に山が近づいてしまって慌ててターン。

この慌てたのが尾を引いて、ファイナルターンも早すぎてしまって、RW正対にもたもたしているうちにひどい着陸になってしまった。

岐阜基地で一息入れてから、こんどは西に向かって再離陸。 琵琶湖東部の山際を経由し、生駒山を探しながら3000ftでVFR飛行し、大阪湾が見え出したあたりで生駒山確認。

生駒山北端を回って八尾にストレートインのつもりでいたら、ATCではレフトダウンウインド経由でRW31へ、との指示で、高度を下げながらいったん堺市方面へ進路を変更したあと、仁徳天皇陵あたりで左旋回し八尾に向かう。 実機ではこんなところをこの高度で飛んでいたらまずいんだろうなぁ。

レフトダウンウインド1000ftでピトーヒートとフューエルポンプをON。ベースターンをした後で、ランディングライトON。このあたりはミニコックピットのスイッチ群で実に気持ちよく操作できて、いい気分。と思っているうちにファイナルターンのタイミングで、今回は何とかうまくターンして、夕暮れの八尾空港にランディング。

駐機場まできてFSXをオフにしたあとで、ミニコックピットをふとチェックすると、ライトもポンプもONのまま。フラップは上げてあったが、まあ、こりゃまだまだいけません。

マイコックピットの製作 Feb.15, 2015

しばらくぶりの雑記帳記入。 昨年11月以来3ヶ月ぶりだが、その間、何をしていたかというと、ついに念願の、そして以前では全くの夢物語であった「マイコックピット」(ホームコックピットとも言うようですが)を作っていたのである。

しばらくぶりの雑記帳記入。 昨年11月以来3ヶ月ぶりだが、その間、何をしていたかというと、ついに念願の、そして以前では全くの夢物語であった「マイコックピット」(ホームコックピットとも言うようですが)を作っていたのである。

実機と同じサイズでは、さすがにというかとてもというか、私の状況では無理だが、とにかく実機のコックピットパネルに似た「ミニコックピット」を作っていたのである。

しかし「ミニ」とはいっても飛行用計器が8個に通信(NAV)機器とコントロール用機器、各種スイッチ類などてんこ盛りにしてあるので、ディスプレイ上のバーチャルコックピット無しで十分にFSXがコントロールできるものである。

そもそも、Saitekなどの機器を使えばホームコックピットパネルが作れる時代にはなっていたのであるが、さすがにお値段も張るし、大きさ的にも卓上型とはいかない。コックピットはやはり高嶺の花、と思っていた矢先、このコックピットが実現可能になったのは、他ならぬBackyさんのFSX用計器開発プロジェクトがあったからなのである。

その経緯は、「ミニコックピット製作記」として別記事にまとめたが、とにかく完成した今は、夢に見た実機気分のFS操縦が楽しめるようになっている。

見た目だけではなく、エンジン始動、航行用灯火、燃料ポンプやタンク切り替え、ピトーヒートなど、バーチャルコックピットでは操作が煩わしかったものが手元で操作できるので、実機のような操作手順も楽しめるようになっている。

製作用の機器は、BackyWorks製の機器が中心で、他にSaitekとGoFlightの機器を加えてあり、「自作」といえるのは筐体とスイッチ類とスイッチ制御基板くらいなものであるが、それでも何やかやで3ヶ月近くを要したものである。大切に、しかし十分に使ってFSを楽しもうと思っている。

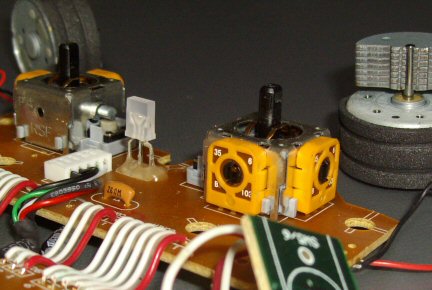

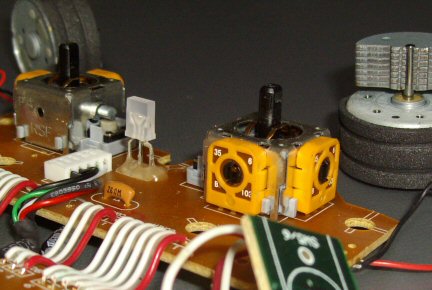

Saitek スロットルの整備 Nov.10, 2014

Saitekのクオドラントを使い始めたが、どうも各レバーの動作(値)が不安定なので、これはよくあるパターン、つまりボリウム抵抗がガリってきたなというわけで、取り替えをすることにした。

クオドラントの全てのねじを外すと、どうにかボリウムに触れる状態までユニットを外せたが、見るとボリウムはかなり薄い半固定抵抗タイプの部品で、ちょっと手持ちが無く、パーツショップまで出向いたが、この手の物は置いてなかった。

それで通販で探すのは後回しにして、とりあえず分解清掃してしばらくの間をしのぐことにした。

ボリウムをしっかりとクオドラントユニットに埋め込んでいるビニール状接着剤を慎重に剥がし、ボリウムを外してから、さらにその回転部分を取り外してみると、案の定、内部はカーボンの粉で汚れていた。

ティッシュ等で丁寧に拭取り掃除を行い、再び組み立て(接着剤は使用しない)をして動作確認をしてみたら、値がスムーズに変化し、ふらふらと変動することはなくなった。取りあえずはOKのようだが、部品の作りからみて、また数ヶ月後にはまずくなりそうである。

さて、あとはネットで交換部品をゆっくり探すことにしよう。

(Nov.11追記) 今日1日ネットであちこち調べた結果では、同等品は見つからなかった。これだけ薄い半固定抵抗は代替になりそうな品も見つからず、本当におしゃかになったときは何か考えないといけないようである。(買い直すという手もあるが....)

(Nov18追記)

外装がベタついて使えなくなったジョイスティックの中を開けてみたら、2個のコントローラー部品にSaitekと同じ半固定ボリウムが使われていた。

これを旨く取り外せば、取りあえずは保守部品が4個確保できることになる。

これと同じようなAlps製のコントローラーの通販価格は600円弱なので、うまく取り外しが出来なければ通販で部品調達ができそうである。

3ケ月間の出来事 Oct.28, 2014

7月末の丹後・但馬(城崎・餘部)への旅行以降、3都市にFS趣味を絡めた小旅行をすることが出来た。

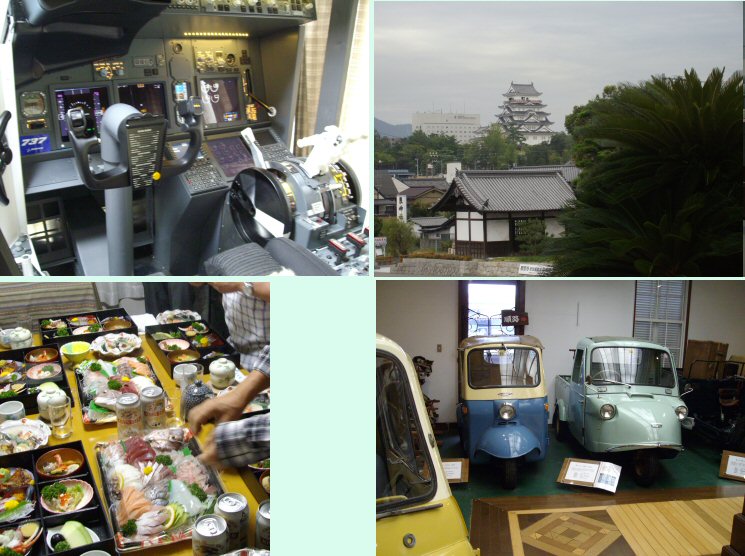

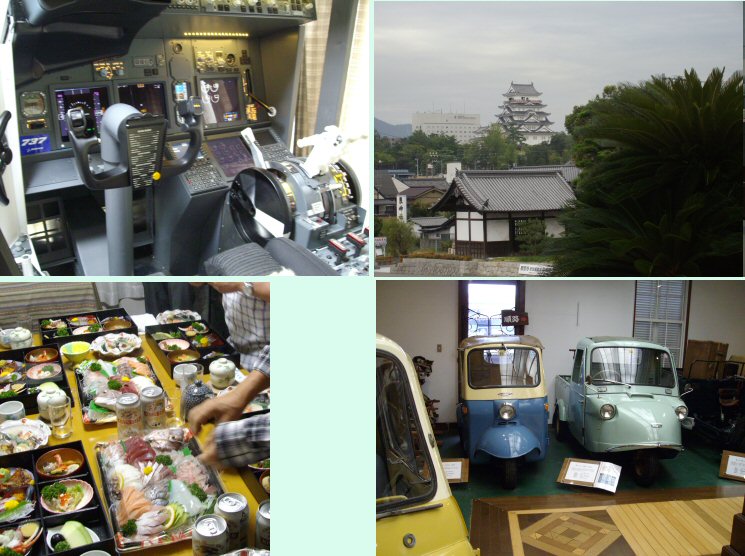

9月20,21日は広島県のfuji3さん宅でB737コックピット体験オフ会。

本物と見まがうばかりの実寸大のコックピットで、PFDやNDを始めFMC、通信・NAVI機器、スロットル・スポイラー等のセンターコンソール周り、オーバーヘッドパネル等、すべて本物そっくりなので、キャプテンシートに座った感覚はもう最高。よくぞここまで作られたものだと、改めて驚いてしまった。

また、夜間モードではバックライトも点灯するので、気分はまさに実機をコントロールしている感じである。コックピットはキャプテン側のみであるが、機器と前方風景を注視しているので、ほとんどそのことを意識する閑は無かった。

瀬戸内の海の幸たっぷりの夕食で懇親のあと、またまたFS談義。FSXが少々駄々をこねて計器飛行までの操縦体験は出来なかったが、来年の体験オフ会を約束してお開きとなった。

現地では自動車時計博物館も見学することができたが、個人所蔵でありながら多くのクラシックカーと古時計等が集められていて、しかも自動車は運転席に乗ったりすることも自由で、意外にも飛行機以外で十分に楽しめる場所であった。

翌日はfuji3さん、omegabooさんと一緒に、呉の戦艦大和ミュージアムと海上自衛隊呉資料館「てつのくじら館」を見学した。

10分の1スケールの戦艦大和はまさに圧巻。"丸"ファンというわではない私も感動しきりであったし、隣の展示場には琵琶湖から引揚げられた零戦が修復展示されてもいた。

戦線投入時は高性能を誇った戦闘機である。現代のジェット戦闘機と比べてはいけないが、時を経て静かに翼を休める機体に、何か感謝と慰労の気持ちが湧いてきて目の奥が熱くなったりしたのであった。

が、花より団子ではないが、海軍カレーが食べられるはずだという訳で、ショッピングモールで尋ねたところ、ミュージアム前のお店でいただけるとのことで、さっそく出向いて噂に聞く(ドラマや映画でもよく見る)昔のカレーで昼食を摂った。

こうして2日間の旅行は終わり家路についたが、新幹線利用でも広島と福井の距離を実感してしまったりもしたのである。

9月の末には大阪の娘夫婦と孫を訪ねて1泊旅行をしたが、万博公園で孫を中心にして思いっきり動き回ったあとは、念願の伊丹スカイパークへ行くことが出来た。

RW32Lエンドのすぐ横、タッチダウンのエリアから150mほどしか離れていない場所に陣取って、2時間ほどたっぷりと離着陸を眺めてきた。これもまた、まさに"圧巻"の眺めで、エアバンドをウオッチしながらパイロット気分になって楽しめ、ここなら一日中でもいたいなぁ、などと年甲斐も無く思ったのであった。

まさにちょうどその時、御岳で噴火があったことは知る由もなかったのである。

10月 金沢ミニオフ会

10月に入っては地区の行事などもあり結構忙しい日々だったが、月末にはkanoさん宅を会場にして、FS+美味い物食い金沢オフ会が敢行されたので、もちろん万難を排して参加してきた。

先ずは新調されたkanoさんの高性能PCで、3DでのFSX体験。

立体視体験は、今回で2度目であったが、立体的にしかも自然な奥行きが見えるFS世界は「すごい」の一言である。フレームレートも全く問題なし。

80インチ巨大ディスプレイにスムーズな景色が流れ、シーナリーはochiさんがこれまた新しく作ってくださった超高解像度北陸フォトシーナリーである。立体的に見える景色はますます「ものすごい」印象であった。

しかも、kanoさんや私の自宅の地域は0.125m/pixで作ってくださってあるので、自宅の畑の畝や、植木(つつじ)の一本一本が手に取るようにくっきり見えて、これも「感動」そのものであった。

高解像度のフォトシーナリーが作れるといいなぁ、と夢物語で語り合っていたのはほんの3,4年前である。今こうして"夢"以上の解像度のシーナリーを体験して、驚きと感動を覚えない方が不思議なくらいである。

オフ会ではBackyさんが開発していらっしゃったFS用計器が、ほぼ開発を完了して3連セットでお披露目となった。80inchスクリーンでの巨大な風景の前に、カラーの大気速度計、水平儀、高度計を並べて飛行するスタイルは、まさに自家用コックピットの一歩手前で、これまた「夢」の環境が実現可能となったのである。

計器は16個まで増設できる設計とのことで、私は7台をお願いし、ミニコックピット作りを目指すこととなった。

SaitekのFIPで作るとスイッチ類で幅をとられてしまうが、BackyWorks製計器はスイッチやつまみはオプションなので、「ミニ」に作れるのである。

美味い物をしっかりいただいてから深夜まで十分にFS飛行と談義が続いた後は、急いで就寝。オフ会は2日目を迎えることになったのである。昼食タイムもあれこれと語らっている内に、あっという間に秋の夕方となり、閉会宣言をむかえたのであった。

丹後・但馬・関西の旅(舞鶴若狭道全通記念!餘部橋梁を訪ねて) Aug.12, 2014

舞鶴若狭高速道路の、福井県若狭地方区間(小浜おばま〜敦賀つるが)が7月20日に開通し、福井から敦賀、若狭湾沿岸を通って小浜、舞鶴、福知山、そして兵庫県内の中国道・吉川JCTまでつながった。

舞鶴若狭高速道路の、福井県若狭地方区間(小浜おばま〜敦賀つるが)が7月20日に開通し、福井から敦賀、若狭湾沿岸を通って小浜、舞鶴、福知山、そして兵庫県内の中国道・吉川JCTまでつながった。

京都大阪を通らずに神戸方面に行けるルートが出来たわけで、渋滞を避けられることを考えると1時間〜2時間は時間短縮になるのではないだろうか。

そんな遠くまで行かなくても、今まで5時間かかっていた宮津の天橋立まで何と3時間余りで行けてしまうのである。本当に丹後方面が身近になった。

今まで若狭地方は原発が集中し、多くのリスクを抱えた地元が40年ほどにわたって熱望した高速道路は、いくらたっても建設の目処が立たず、夏場の海水浴時期には国道27号線が大渋滞して買物にも苦労していたのだった。

今回ようやくの道路が出来た訳で、今後は若狭らしいひなびた風景や雰囲気は変わっていくかもしれないが、多くの利益がもたらされることが期待されている。

で、この雑記帳13ページにも記載したFS用3Dオブジェ「餘部橋梁」の実景を訪ねるべく、7月30日から3日間、2泊3日のドライブ旅行を敢行した。もちろん、本職に絡んで志賀直哉ゆかりの城崎温泉も大きな目的地ではあった。また、ここまで来たらコウノトリ但馬空港も見学と、当然の観光スポットチョイスである。

福井発、城崎温泉泊、餘部へ遠出してから有馬温泉泊、吹田市の孫たちを訪ねてから名神高速道路経由で帰宅。走行750Kmの旅の記録である。

1日目。

ゆっくりと朝食を摂った後に出発。いつものパターン。敦賀JCTから舞鶴若狭道に。片側一車線の対面通行なので、制限速度の70Km/hでないとちょっと走りにくい。まだ標識が足りないので三方五湖SAに入り損ね、京都府に入ってから舞鶴PAで休憩。トイレとベンチがあるのみ。

ベンチ横の看板に「ベンチで休憩の際は、シカとトビの襲撃に注意」との表示があり、襲撃の語句には笑ってしまったが、まだまだ自然いっぱいの若狭路であることを再認識。

予定では宮津で降りて早めに城崎に向かい、志賀直哉ゆかりのあれこれを見学するつもりだったが、昼食後に国道を走っていると、暑いところにもってきて案内板に「スイス村」なる表示を見つけて、ついつい寄ってみる気になってしまった。これもいつものパターン。

しかしこれが予想外に遠く、途中の道は舗装はしてあるものの相当に細く、助手席の家内は「引き返そう」の連発。山登りでこういう道は平気の私はしゃにむに目的地に向かい、到着してみると結局スイス村というのは、丹後半島(たぶん最高峰)の太鼓山の頂上付近のスキー場だったのだ。

この時期まずかったかな、とは思ったものの、夏場でも営業している食堂もあったし、昔うわさに聞いた「風のがっこう」というのもあり、そこの建物の3階にレストランがあったので、そこでアイスクリームをいただいた。

レストランのおばさんと、「天気のいい日は丹後半島と越前海岸と、お互いに見えますよね」といったところで話がはずみ、30分ほどおしゃべり。レストランからは風力発電機や、遠く経ヶ岬方面の自衛隊レーダーサイトも見えた。予定外のコースだったがハプニングを楽しんだ後、再び城崎を目指す。

間人(たいざ)を経由し久美浜の街で休憩したあと、4時半頃に城崎温泉に到着。

古めかしくも由緒ある宿にチェックインし、ゆっくりと夕食をいただいた後は、城崎名物の外湯巡り。といっても一つしか行かなかったのではあるが、家内は色浴衣で、私も宿の浴衣で下駄をはいて、ちょっとだけ暑いけれど温泉情緒たっぷりである。

熱目の湯を出た後は、ミニミニ花火大会。15分間ほどだが川沿いの柳の下で石垣に腰掛けて、涼しい風を浴びながら美しい花火を楽しんだ。平日だか人もいっぱい。ほとんど皆が浴衣姿。

城崎の夜は絶対に浴衣である。老いも若きも浴衣に下駄履きでカランコロンと歩いて、夜遅くまで射的場やUFOキャッチャー、かき氷にお土産と、さすがに天下の湯治場であった。

宿に戻って、内湯でもう一度ひとっ風呂。

2日目。

城崎温泉といえば古来多くの文人墨客の訪ねた地であり、何と言っても志賀直哉の「城崎にて」はあまりにも有名。まずは、城崎文芸資料館でいろいろと見学したあと、館内でお土産に麦わら細工のストラップを買い、いよいよ桑の木を見に行くことにした。

「城崎にて」のラストに出てくる桑の木は、多くの読者を悩ませるものだが、実物を見なければ偉そうなことは言えない。意外にも桑の木は温泉場から遠くて、峠に近い道端にあったが、志賀直哉は命に関わる大けがをした後、こんなに遠くまで散歩したのかと思うと、その気力にかなり驚いた次第。

桑の木は、小説に出てきたそのものではなく、三代目の木であると案内板にあった。くわの木の後ろの土手下には、例のイモリのいた大谿川が流れ、木漏日の中を美しい流れが今も存在していた。

桑の木の意味については、妻の一言も加わって新たなインスピレーションもあったが、ここでは割愛。

桑の木が予想外に温泉場より遠い北側にあったので、またまた予定を変更して、そのまま北に向かい山陰海岸に出て、餘部に向かうことにした。

このルートも全く予定外ではあったが、その海岸の美しいこと!! 特に水の透明度とひなびた風景とのマッチングは最高である。

風景については越前海岸も負けないと以前は思っていたが、はっきり言って「負けた」。

コース変更のおかげで、山陰の美しい海岸を見ることができて本当によかった。

美しく静かな山陰海岸と山々を眺めながら走り、とうとう念願の餘部(余部・あまるべ)に到着。

谷の奥から道はカーブし、余部の在所と橋梁が見え始めた。が、しかし! 初めて見る気がしない!のである。

gmaxでこの橋梁を作る際に多くの写真や図面を見たせいか、どこにどのような建物があって、どこに餘部駅へ登る道があって、と、旅の予習などあまりしない私だが、この一帯だけはほとんど頭に入ってしまっているのである。

それでも初めて見る実景と橋梁の雄大さに感動し、しげしげと橋を見上げたのである。

列車転落事故の慰霊碑に黙祷した後、道の駅で昼食とお土産。ふと見ると、JRの広告があって山陰本線の列車時刻表と宣伝文句。何と20分後に上り列車があって、隣の鎧駅でおりればまた15分ほどで下り列車がやってくるとの事。

これは是非とも予定変更して、列車で余部橋梁を渡ってみるべしということで、急いで余部駅へと登っていった。

崖の上は旧鉄橋の一部を残した展望施設の「空の駅」があって、予想通りの高さと絶景。しばし余部の海を眺めた後に列車が到着。橋梁からは綺麗に磨かれたアクリル風防板を通して素晴らしい景色が見えた。列車には結構乗客がいた。運賃は140円。

隣の鎧駅で下車してみると、降りたのは私たち夫婦2人のみ。実に静まりかえった夏の昼下がり、駅前には僅かな民家以外には何も無く、飲物の自動販売機さえ無かったのだったが、駅から遙か崖下に鎧の漁港と漁村が見え、そのしーんとした静かな海の美しさはこれまた驚きであった。

漁師さん達が網の繕いをしているのが見えた。

駅の時刻表を見ると、余りにも少ない列車本数で、本当に下り列車は来るんだろうな、と心配になった。

現代の鎧は静かな漁村で余部の方が人が多いのに、明治以来、なんで長い間余部ではなく鎧に駅を作ったんだろうと、考えなくてもいいようなことを話し合っている内に列車が到着し、ホッと一安心。再び余部橋梁を渡って余部に戻り、一路コウノトリ但馬空港を目指したのである。

当初予定していた出石の城下町観光は取りやめることにした。

余部を出た後は一路コウノトリ但馬空港へ。

ところが空港駐車場へ到着と同時に、突然もの凄い雷雨と突風が吹き荒れ、外に出ることもかなわないまま20分ほど車内に閉じ込められてしまった。

その後まだ雨は残っていたがターミナルビルに駆け込み、展望デッキに上がってみたところ、ドアの開閉も出来ないほどの強風と雨で、空港ウオッチングもYS-11とエアロコマンダーに触るのも諦めて、早々に但馬空港を後にした。

それでも予定時刻をかなり過ぎていて、有馬温泉に着いたのは午後6時を回ってからであった。

夕食は予約していなかったので温泉街の数少ない定食屋に向かったら、平日なのか閉店状態。ちょっと困ってしまったが、お好み焼き屋を見つけてようやく夕食にありついた。城崎に比べて外歩きの人はほとんどいなかったが、お湯はぬるめですべすべして気持ちよかった。こちらのほうがヘルニアの湯治には合っている気もした。

3日目。

有馬温泉を出て宝塚に入ると旅客機がウヨウヨ目に入って、運転中なのに気が散り気味。あらjかじめ事態を予測していた家内に厳しく注意喚起されながら、昼前に吹田の娘夫婦のところに到着。

平日なので旦那さんは仕事だったが、孫たちと4人で昼食。しばし再会を楽しんだ後、孫の泣き顔に心惹かれながら吹田を出発し、名神を一路福井へ。

京都まではあっという間だったが、いつもながらここからが長く感じる行程。ようやく米原JCTに到着し、そこからは1時間半ほどで我が家にたどり着いたのであった。

夏に2泊3日の夫婦旅行は本当に久しぶりだった。日本はまだまだ発展途上国。長期休暇やバカンス旅行などは夢の又夢であるが、それにしても念願の城崎と余部を見ることが出来、但馬空港では地上の車内でダウンバーストに翻弄され、結構たのしい旅行であった。

マルチモニターと3DVision Jul.2, 2014

Win7マシンへの移行もFSXにおいてはシーナリー登録を除いてまあまあ進んで来たので、気になっている3D立体視について検討を始めた。

Win7マシンへの移行もFSXにおいてはシーナリー登録を除いてまあまあ進んで来たので、気になっている3D立体視について検討を始めた。

nVIDEAの3DVisionを購入すれば1画面環境下では立体視が可能なわけであるが、現在FSXを3画面構成で楽しんでいるので、こういったマルチモニター環境下でも3DVisionが動作するかどうかが、気になっていたのである。

それで、少々調べ回った結果、次のようなことがわかり、結果としては3D立体視はもう少し様子見ということになってしまった。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

『現在までの検討結果』

マルチモニターで3D表示を実現するには、nVIDEAの3DVisionの場合は、nVIDEAの3DVisionSurroundドライバーと2枚のグラフィックカードをSLI設定することで実現できる事が分かったが、予算に余裕のない者から見れば、何ともリッチでハイエンドな設定にしなければならないことである。

もっと簡単に、つまり、FSXを表示している3画面のうち真ん中のプライマリーモニターだけ3D表示にして、左右の2つは2D表示のまま使うというやりかたは出来ないものか。

そもそも左右の2画面は、飛行中の臨場感や浮遊感を感じるには不可欠のモニターだが、真ん中のプライマリーモニターを見つめながらFSX飛行する時は、左右の2画面ははっきりと視認しているわけではない。真ん中だけ3D立体表示されれば取りあえずは構わない、という安上がりな楽しみ方はできないか、という訳である。

で、いろいろ調べて見たが、悲観的な結論にたどり着いてしまった。

以下、下記URLにある Jan 3, 2012 の記事を引用抄訳する。

----------------------------------------------------------------------------------------------

(引用元) http://www.stereofinland.com/nvidia-3d-vision-doesnt-like-multiple-displays/comment-page-1/

(抄訳)誤訳もあるかも。

2個のディスプレイモニターを接続したPCで、nVIDEAの3DVisionを使うと多くの問題が起きるようだ。

3D非対応NEC製モニターをメインディスプレイに設定し、3D対応Acer製モニターをセカンダリーディスプレイにして使っていたが、その後、3DVisionドライバーの制限に関していくつかのことが分かった。

1.3DVisionはプライマリーに設定したモニターでしか動作しない。ということは、もし3D対応モニターでも、それをセカンダリーモニターとして使っていると3DVisionで動作させることは簡単ではない。

2.もし仮に3D対応モニターをプライマリーに設定したとしても、3DVisionモードにしようとすると変な問題が発生する。

主に次の2つの問題である。

<問題1> 3D対応モニターが全くおかしな起動のしかたになり、3DVisionドライバーが赤色で「非立体モードで立体物の表示をしようとしています」といったメッセージを表示する。

(訳者追記)一旦この赤色メッセージが出ると、モニターを1個に戻してもOSを再セットアップするまでメッセージが出続ける、というネット書き込みがある(真偽のほどは不明)。

<問題2> 3DVisionモードをオフにしても、ディスプレイは時々ランダムに点滅するようになって、困惑させられる。

リフレシュシート60Hzの3D非対応モニターと、リフレッシュシート120Hzの3D対応モニターを同時にPCに接続したとき、システムは2つのモニターを60Hzで駆動し、3DVision使用に悪影響を与えるものと思われる。

これらのことは使用しているグラフィックカードとドライバーの問題である。

----------------------------------------------------------------------------------------------

Win7マシンへ移行中

May.22, 2014

fuji3さんにWin7マシンを組み上げていただいてから約1週間。7年間使い続けたWin-Vistaマシンから少しずつ移行を進めている。

到着後まず外観をしげしげと拝見し、背面でUSB端子がたくさんあることに驚き。 また、ついにシリアルRS232C端子は無くなっていることも知り、時代の流れを実感。Vistaでもカシミールで外部との通信に使っただけだったので、これも今となってはやむを得ない事態である。

しかしカシミールでの外部通信(主にハンディGPSと、FSX時の地図表示用PC)はこれからもやるので、さてどうするか。追加ボードで対処するか? いずれにしてもこういった、対処すべき事態は新PC移行時にはつきものなので、慌てず対処しよう。

内部もちょっとだけ拝見。新車を買ったとき、ボンネットを開けるあれと同じで、何もしないのだけれど、やはり中身を見ていないとなんとなく.... しっかし、でっかいCPUファン。 で、あッ、追加の排気ファンはここか、へぇ〜SSDって小さいんだなぁ、などと。

そしていよいよ起動チェック。SSDはすごい、30秒でWin7起動が完了! 次にFSXのインストール。SP1へのUP完了。 SP2へのUPは思案中。

FSX起動。 はッ、速い!! まだ追加シーナリー等は入れていないにしても、これも30秒ほどで起動。 SSD様々である。

24インチワイドなので、今までにはない画角でFSXが楽しめそうだ。まだ3Dセットは購入していないので、立体視の具合は不明。

次にSDKのインストール。これはSP2までUPしておいた。

さらにgmaxインストール。難なくインストールと思いきや、ここでトラブルに遭遇。

手持ちのFSXディスクは何故か初めから読み込み時にガタガタと音を立てさせる代物で、今回もガタガタ言いまくってうまく読み込めない。今回FSXやSDKがインストールできたのが奇跡に近いほどの読み込み不良品寸前のDVDなのである。

gmaxインストールのために再度読み込もうとしてもまったくダメ。ネットからダウンロードしようと思ったが、ふと、「あ、gmaxはSDKと一緒にSDKフォルダの中に展開済みだ」ということに気づく。

SDKからgamepackフォッルダをgmaxへコピーし、その中にあったFSX専用のgmaxショートカットアイコンでgmaxを起動。

が、gmaxのレジスト認証要求が出てしまう。以前は、確か、gamepack中にある専用アイコンで起動すればこんなことはなかったはずだと思ったが、どうしようもないので、要求画面にあるURLにアクセス。が、画面は真っ白。

表示されているURLは現在無効になっているのである。で、以前から知っているページのhttp://www.turbosquid.com/registergmax/にアクセスしてレジストキーを入手。

ようやくのことでgmaxが起動した。動作は問題なし。幾つかのファイルを現行のVistaマシン内のgmaxフォルダからコピー。

とりあえず、ここまでに数日を掛けてしまった。

これからもしばらくは、旧マシンを併用しないと、相当数に上る各種アプリを再インストールするのにはかなりかかりそうである。

週末には新旧2台を並べて、ファイルをコピーしていく予定。 いよいよ、以前買っておいた「すごいケーブル」の出番である。

HOME(メインHOME(メインページ)へ戻る

しばらくぶりの雑記帳記入。 昨年11月以来3ヶ月ぶりだが、その間、何をしていたかというと、ついに念願の、そして以前では全くの夢物語であった「マイコックピット」(ホームコックピットとも言うようですが)を作っていたのである。

しばらくぶりの雑記帳記入。 昨年11月以来3ヶ月ぶりだが、その間、何をしていたかというと、ついに念願の、そして以前では全くの夢物語であった「マイコックピット」(ホームコックピットとも言うようですが)を作っていたのである。

舞鶴若狭高速道路の、福井県若狭地方区間(小浜おばま〜敦賀つるが)が7月20日に開通し、福井から敦賀、若狭湾沿岸を通って小浜、舞鶴、福知山、そして兵庫県内の中国道・吉川JCTまでつながった。

舞鶴若狭高速道路の、福井県若狭地方区間(小浜おばま〜敦賀つるが)が7月20日に開通し、福井から敦賀、若狭湾沿岸を通って小浜、舞鶴、福知山、そして兵庫県内の中国道・吉川JCTまでつながった。

Win7マシンへの移行もFSXにおいてはシーナリー登録を除いてまあまあ進んで来たので、気になっている3D立体視について検討を始めた。

Win7マシンへの移行もFSXにおいてはシーナリー登録を除いてまあまあ進んで来たので、気になっている3D立体視について検討を始めた。