/// 中書島辺り /// (04/01/18)

内陸部なのに島がある、港もある。 正確には過去形で「あった」ですが、かつては蓬莱橋や京橋などで 渡りゆく見ての通りの島であったようです。そして伏見港をとりまく 港町もありました。 今、京都で港町と云われてもピンとこないですが、かつて淀川を経て 宇治川から伏見港にかけては三十石船など幾多の船が行き交い、 陸上輸送が発達するまでは大いに賑わったようです。 島は島だけれど、では”中書”の由来はと云えば、文禄年間のこと、 中務少輔脇坂淡路守が屋敷を構えた所で、中務(なかつかさ)は 中国風に云えば”中書”と言ったので、脇坂侯を庶民は”中書はん”と 呼んでいたそうな、それがいつしか中書島と云われるようになったとか。 |

|

黄門さんと同じか、「黄門」は唐の 役職名で日本の官位では中納言に相当 するので、徳川光圀は藩主を退き、 権中納言に落ち着いたので俗に ”水戸黄門”と云われますが、本来の 意味では徳川光圀だけではなく、 何人もの水戸黄門が存在することになり ます。ちなみに上杉景勝は会津黄門と 呼ばれていたそうです。 話は逸れましたが、伏見港から町中へは 濠川(ほりかわ)で結ばれていて、 この掘割は桃山時代の伏見城の外堀 でした。 |

|

伏見城廃城後の中書島は荒れ地と化して いましたが、伏見奉行の建部内匠頭が 東柳町、西柳町として、以後昭和39年 まで遊里が続くことになります。 今はその名残でしょう、中書島駅前は スナックやら現代の遊興の店が密集して います。 駅前から今も地名として残る東柳町、 西柳町を抜けると濠川に出ます。 そして蓬莱橋を渡ると、その先の商店街は 竜馬通、左に折れると寺田屋です。 |

|

文久二年(1862)四月二十三日、薩摩藩士、 有馬新七ら急進派の三十余人が事を図って 寺田屋に集まっていたところ、これを察知 した薩摩藩主、島津久光は説得に使者を 走らせるけれど、聞き入れもされず、 乱闘騒ぎとなります。世に「寺田屋騒動」と 云われる事件です。 |

|

この事件を機に公武合体派と勤皇討幕派の 対立が鮮明になり、いわば歴史の通過点 ともなった寺田屋です。 その後、土佐藩士であった坂本竜馬が隠れ 家とし、慶応二年(1866)一月二十一日、 竜馬が長州藩士の三吉慎蔵と密談中に 伏見奉行所の捕縛の手が迫り来る時には 恋人のお龍の機転により、その難を逃れる と云う話は良く知られるところです。 何でもその後、竜馬とお龍さんは、 西郷隆盛の媒酌で夫婦となり九州の霧島へ 旅に出ます。それが日本最初の ”ハネムーン”だとか… でも、この一月十九日には薩長同盟が成立し、 世の中は開戦前夜の雲行き、鳥羽伏見の戦い、 戊辰戦争の二年前のこと、けっして甘い 世情ではなかった筈です。 歴史舞台の寺田屋、その前の濠川には観光 シーズンになれば十石船が運航されます。 さすがに三十石船では大き過ぎるので、 小振りの十石船で月桂冠大倉記念館から 三栖閘門(みすこうもん)までの伏見酒蔵を 眺めつつの船旅が楽しめます。 |

|

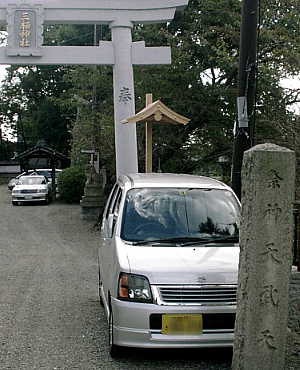

時代により多少異なるけれど一石は2.5俵 だとか、なので十石船はだいたい25俵の 米俵が積める船です。 余計に船の大きさが判らないか??? 三栖閘門は水位の異なっていた濠川と 宇治川との間で船舶の航行を助ける施設、 周辺は往時の伏見港が再現され、閘門 資料館、開閉門の上になる宇治川展望台、 みなと広場などが整備されています。 三栖閘門の道すがらには、三栖神社があり ます。ここの三栖神社は金井戸神社とも 云われ、元々はさらに西にある本来の 三栖神社の御旅所でしたが、地域の隆盛と 共に神社に昇格?、したそうです。 本来の三栖神社には大海人皇子、後の 天武天皇が近江朝廷との決戦に際して、 三栖の村人が、かがり火を焚いて夜道を 照らしたとの言い伝えが残ります。 天武天皇と云えば壬申の乱で知られる人物、 もうそれは奈良時代より前の話になります。 その伝説に由来するのでしょうか、秋には 直径1mもの松明を担ぎ廻る”炬火祭 (たいまつまつり)”の行事が伝わります。 |