/// 秀吉を偲ぶ遺跡、旧蹟 /// (06/02/09)

今回は豊臣秀吉を偲ぶ、遺跡、旧蹟などを二つばかり紹介したいと 思います。 まずは良恩寺、青蓮院の北側、小路を東に入り粟田神社を越えた所の 住宅街に良恩寺はあります。 小さな非公開寺院で、表からは境内の様子も伺いにくい寺院です。 永禄年間の開基で華頂山と号する浄土宗西山派のお寺で、本堂の 阿弥陀如来像は小野篁(おののたかむら)作と云われたり、地蔵堂の 導引地蔵は伝教大師が自ら刻んだとも伝わるなど、興味深い話が残り ます。 |

|

導引地蔵の由来は、背後に火葬場があって 葬者がこの前を通る折に引導を渡したから、 また粟田口の刑場へ送られる罪人に末期の 水を与えた所からだとも云われます。 肝心の秀吉との関わりは、その昔、この 辺りに住み清貧の生活を送っていた茶人でも ある善輔と云う酔狂な人物によります。 善輔は一個の釜をこよなく愛用し、茶を点て、 飯を炊き、煮物をして、往来の者を呼び入れ ては、話を楽しむのを常としていたそうです。 ある時、秀吉はその釜が名品であるとの話を 聞きつけ、千利休にその手取り釜を黄金で もって譲り受けるように命じたのでした。 この話に善輔は「もし、この釜を献上した ならば、何を以て茶を飲もうか」、「太閤様が 所望されるのも、この釜を持っているからだと」、 怒りをもって惜しげもなく釜を打ち壊したと 云います。 この話を聞いた秀吉は大いに感嘆して「それ こそ誠の道人である、釜を所望したのは自分の 誤りであったと」と云って、早速、二個の 手取り釜を鋳造させて、一つを善輔に与えたと 云います。美しい茄子型の手取り釜が良恩寺に 残り、それが秀吉より善輔に下賜された手取り 釜だと伝わります。 |

|

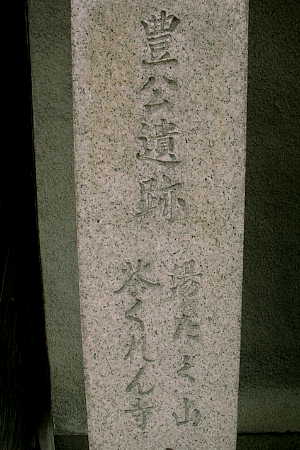

続いて浄土院、こちらも秀吉と茶に関わる話が 残る寺院です。千本今出川交差点より西へ直ぐ の所にあるのが浄土院。浄土院は金戒光明寺に 属する小さな尼寺です。こちらも普段は非公開 ですが、門脇に「湯たく山、茶くれん寺」との 石碑が建ちます。 本堂には重要文化財にも指定されている阿弥陀 如来像が安置されていますが、皇室ともつな がる般舟院の隠居所であったとの伝えが残る ぐらいで、創建の時代など詳細は判らないと 云います。 「湯たく山、茶くれん寺」の由来は、秀吉が 全盛の頃、催す北野大茶会の検分に際して、 名水が湧くことで名高かった浄土院に立ち 寄って茶を求めたことがその興りです。 尼僧は名だたる茶人としても知られた秀吉に、 滅多な茶は出せぬと白湯(さゆ)を出したとか…、 秀吉は尼僧が聞き違えたものかと、再度茶を 求めたが、尼僧は再び白湯を出したそうな。 白湯ばかりで、お茶を出してくれなかった尼僧に、 秀吉は、洒落気を利かしたのでしょうか、 この寺は「湯たく山、茶くれん寺」とするが よいと云ったとか。この話が伝わり石碑も建つ 浄土院です。 |