前回の続きで、ペーパークラフト作りのテクニックを紹介していきます。今回でいよいよ火星探査機「のぞみ」のペーパークラフトの完成までをお見せします。

さて、切り抜いた部品はとりあえず一度は折ってみて、折り目を確実にしておきます。定規をあててきれいに折りましょう。多くの定規では、目盛りの無いほうのふちが良い感じに直角に切り立っているのでそっちを使います。

組み立ても計画的に。全体よりも部分を先に組み立てるのが基本です。

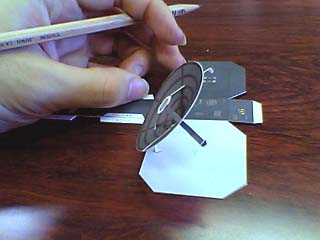

ではまず「のぞみ」の底面についているスラスタ(小型エンジン)の組み立てをやります。

親指で丸いペンに押し当てて曲面を作り、アロンアルファで縁を合わせれば、円錐形のスラスタが上手くできます。

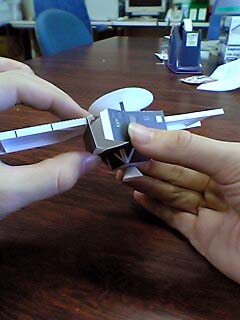

続いて、2枚の太陽電池パドル。形状が安定するように、余白の紙で中に補強を入れました(左の裏返したパドルを見て)。

そして、衛星本体の登場。上部のHGA(高利得アンテナ)の3本の足を取り付ける難しい作業を、本体の形を組む前にやっておきます。ちゃんと作図して足の配置が正三角形になるようにします。

計画的に部分部分を先に組み立てておけば、この後の作業は楽です。

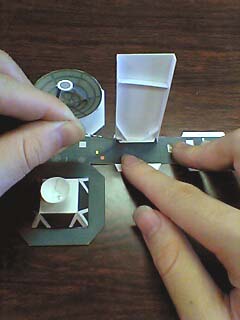

本体の紙に部品を確実に貼り付けていきます。写真では、左上のほうにHGA(高利得アンテナ)、左下にスラスタ(小型エンジン)が取り付けてあり、続いて太陽電池パドルの1枚目を貼っているところです。指が入りにくいところなので、このように長く引き伸ばしたクリップで糊付け面を押さえます。本当はピンセットがあると良いでしょう。

部品を取り付け終わったら、本体の形を組みます。立体の糊付けは難しいもので、すぐに位置がずれて、形がゆがんだり上手く閉じなかったりします。よって、今まで濫用してきた強力接着剤アロンアルファーはここではお預けにし、写真のように(見えないね…)両面テープを使います。これなら丁寧にはがせば3、4回は再貼り付けができ、やり直しがききます。

もっとも難しいのが最後に閉じるとき。形は既に安定しているので、最後はさすがにアロンアルファーの力を借ります。

最後ですから糊付け面をしっかり押さえて貼りたいですが、のりしろが立体の内側にあるので、理屈のうえでは立体を閉じたらのりしろをしっかりと押さえる手段はありません。必要なら、のりしろの死角(すきま)になっている立体の頂点や辺などから細いもの(例のクリップや、針など)を入れて押さえます。

できました!!(*^▽^//"パチパチ

活躍が目覚しかったカッターとアロンアルファに一緒に写ってもらいました。

前回からさんざん言ってきたキーワードですが、ペーパークラフト作りは計画的に。

例えば今回、部品を取り付けてから本体の形を組みましたが、この順序を誤って、本体を箱型に組んでから部品を取り付けようとすると、相手が立体(しかも紙製で変形しやすい)なので一気に作業が難しくなります。

これは慣れの問題で、例えば─私はムリですが─料理に慣れた方なら、調理の複雑な手順を頭の中で考えて効率良く行動し、複数の料理を短時間で作ることができるでしょう。ペーパークラフトも同じで、慣れてくると計画的な手順を頭に描いて作れるようになります。頭の中に描くのが難しければ、手順の簡単なメモを書いて作ってもよいでしょう。

Copyright(C) 2006 大木社長