前回から長いブランクが空いてしまいました(;´▽`A

研究も宇宙工房も放置して取り組んだ就職活動も無事終わり、これからも長く宇宙開発に携わっていくことになりました。

宇宙工房を再開したのでその近況とかを書きます。

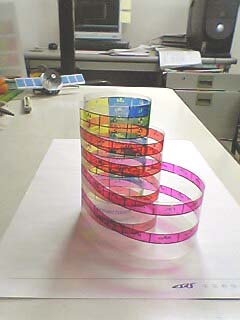

エレメンタッチというものをご存知でしょうか(1)。これはいわゆる元素の周期表なのですが、元素番号順に全ての元素を1列に並べ、周期律に従ってそれを3層のらせん状に巻くことで、元素の性質や電子軌道の周期性を視覚的に分かりやすく示しています。

物理学者の前野悦輝氏が教材として考案したものが高く評価され、後に商品化されました。

商品を買ってもよいのですがエレメンタッチは自分で紙工作することもできます。本家のページは2006年5月現在、京都大学大学院・固体量子物性研究室にあり、ここから図案がダウンロードできます↓

宇宙研にあるものを利用して宇宙研らしいものを作るというポリシーの我が宇宙工房としては、PowerPointの普及で大量に余っているOHPシートを最大限活用し、全ての元素が見渡せる透明なエレメンタッチを作ろうと考えました。

完成。OHPシートとそれに印刷できるプリンタ、そしてセロハンテープがあればすぐにできてしまいます。作るのが簡単な割には好評なので、さらに何個か作ろうと思ってます。

OHPシートは、プリンタとの相性の良し悪しがかなりあるので、プリンタとOHPシートがきちんと対応していない場合は印刷しない方がよいです。光にかざすと全く違う色になったていたり、インクが定着せずにベタベタになったりすることがあります(経験者は語る)。

ところで、ペーパークラフトを作るための型紙は、専門的な場所に行ったり(宇宙研の一般公開ではたくさん配布しています)、ネットで必死で検索しなければ見つからないものでしょうか。実は紙工作のネタはもっと身近なところにもあります。

私は就職活動中に色々な企業の配布物に目を通しましたが、その中にこんなものがありました。転載しちゃっていいんでしょうか、三菱重工さん。←あー企業名書いちゃった

パンフレットの表紙

パンフレットの表紙

この図案は、立体(32面体、サッカーボールでおなじみ)の展開図の各面にこの企業が携わっているロケット、大型船、航空機、プラント、タービンなどの写真が貼り付けられ、企業の業務やポリシーが分かりやすく表現されています。

けど、紙工作好きとしては展開図を見たら組み立てたくなるのが道理です。やるしかありません。

切り抜き中

切り抜き中

まず、このパンフレットをスキャナーで取り込み、厚手の紙に印刷し直します。この図案は組み立てるという前提では描かれていない(たぶん)ので、例えばのりしろなどという親切なものは付いていません。そこで長年の経験と勘により頭の中で平面から立体をイメージし、必要と思われる場所にはのりしろ分の余白を残しながらこれを切り抜いていきます。

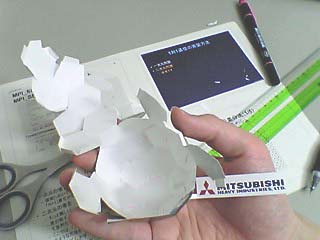

組み立て中

組み立て中

このシリーズの初回で火星・地球・金星を作ったときにも書きましたが、多面体の糊付けは大変難しいです。まず数箇所を仮止めし(すぐはがせるように両面テープを使う)、その後で細かい糊付けを行う(このシリーズで大活躍のアロンアルファーを使って力ずくで接着)という方法を使って全体の形が歪まないようにうまく組み立てます。

完成

完成

この図案を考えた人も、まさか本当にこれを組み立てる就活生がいるとは思わなかったのでは( ̄ー+ ̄) 展開図の横に企業のロゴマークがあったので、さりげなくそれも残すように作りました。

ま、この企業は結局受けませんでしたが。

追記(2006 07/10):宇宙科学研究本部の一般公開(2006 07/29)でペーパークラフトを使った展示をやることになり、現在、プラズマ観測衛星を中心にたくさんのペーパークラフトを作っています。次回はそれらの新しいペーパークラフトを、例によって組み立てのテクニック解説も交えながら紹介します。

以下はエレメンタッチとはあまり関係ありません。

Copyright(C) 2006 大木社長