一般公開の日の朝(昨年の写真)。開会前なので誰もいません。「はやぶさ」とM-Vロケット。

同じく朝の風景。こうして見るとあたかもお洒落な空間であるかのようですが、実際はどうなのか?来てのお楽しみ。

私のいる宇宙研(JAXA宇宙科学研究本部)では、今年も恒例の一般公開という大掛かりなお祭りが開催されます。(゚∀゚)祭りキタっ!

内容は、人工衛星やロケットに関する展示や上映会、講演、あとは水ロケットやらレールガンやらクイズやら…で、今年は2万人くらいの来場があるとか噂されています。

一般公開の日の朝(昨年の写真)。開会前なので誰もいません。「はやぶさ」とM-Vロケット。 |

同じく朝の風景。こうして見るとあたかもお洒落な空間であるかのようですが、実際はどうなのか?来てのお楽しみ。 |

私の所属する宇宙プラズマ研究グループで出す企画は、ポスター展示、クイズ、人工衛星の運用体験、そして今年は新たに人工衛星のペーパークラフトを使った、間近に見て触って遊べるようなミニ・アトラクションが計画されています。

そんなわけで必要に迫られて先週から今週にかけて、怒涛のごとくペーパークラフトを製作しましたので、以下紹介。

GEOTAILのペーパークラフトの型紙は、毎年一般公開で配布されています。以前はクイズの賞品でしたが、近年は自由に持って帰っていただける傾向にあります。

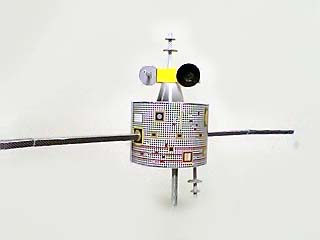

この型紙はパーツの数が多くて作るのが大変!毎年大量に配布していますが、どれだけの人にこれをちゃんと作っていただけるのかけっこう疑問です。少しでも分かりやすいように、出来上がりを示しておきます。こんな感じです。

全体像。両端に伸びているのは磁力計を搭載した伸展マスト。実際には長さが6mありますが、巧みな折りたたみ構造になっていて打ち上げのときはコンパクトに衛星内に収納されています。 |

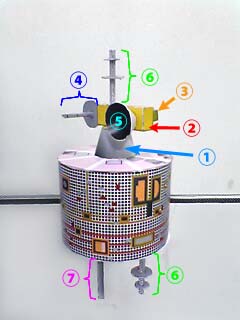

拡大。対応する番号を型紙にふったので参考にしてください。 |

註:衛星の実物(公式サイト)と比べると、このペーパークラフトはデスパン部(上にちょこんと乗っている部分)を誇張してかなり大きく作ってます。小さいと作りにくいためこうなってるんですが、これじゃどう見てもひまわりです。本当にありがとうございました。

「あけぼの」は、これまでなぜかペーパークラフトが作られてきませんでした。最近はGEOTAILの成果で陰になりがちな衛星ですが、衛星の規模が少し小さいからといって作ってあげないのは不憫ではありませんか?

ちなみに「あけぼの」はデザインがかっこいいので、そういう意味では人気はあります。

そこで、今年の一般公開から「あけぼの」のペーパークラフトを(試験的に)配布します。

デザインは、宇宙工房、すなわち私が作成しました。作り方で迷ったらこの解説ページ↓を参考にしてください

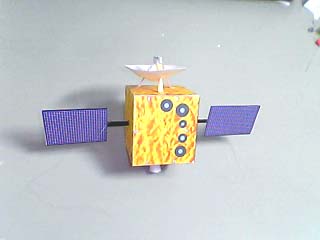

新登場「あけぼの」ペーパークラフト。実物の1/25の大きさで正確にデザインされています。 |

実際の「あけぼの」を開発したNECの図面を見て設計。場所は当然「あけぼの運用室」ですw |

このペーパークラフトは、まだ試作なのでデザインはネット上では公開しません(m´・ω・`)m ゴメンナサイ

追記(2006 07/29):本日の一般公開では限定300枚の配布で、序盤ですぐ無くなってしまいご迷惑をおかけしました。上司の許可が出たので、このペーパークラフトはJAXAのWebページに掲載される予定です。しばらくお待ちください。

追記(2006 08/15):JAXA広報部担当の方のご厚意により、このペーパークラフトはJAXAのWebページに掲載されました。こちら→JAXAキッズ(ペーパークラフトダウンロードコーナー)

国際協力によって行われる水星探査計画で、日本が水星磁気圏探査機MMOを担当、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)が水星表面探査機MPOを担当、ロシアのロケットにより2013年以降に打ち上げられる予定です。地球以外の固体惑星では水星が唯一、磁場とその周辺の磁気圏を持っており、MMOはこの水星磁気圏を初めて本格的に観測します。

このペーパークラフトは以前にもこのサイトで紹介しました。型紙は、公式サイトのイメージ・動画倉庫のページからダウンロードできます。こちらのデザインは、紙面上に作り方が分かりやすく書かれており、初心者向けです。

MMOの目指す水星は太陽に最も近い惑星です。太陽電池には強い光が当たるので、GEOTAILのように側面全体に貼り付ける必要はなく、窓のように小さくつけてあるだけです(青いところ)。また、中の機器を正常温度に保つために、熱対策としてアンテナなどには白い耐熱塗料が塗られ、側面には熱を逃がす特殊な鏡(灰色の部分)のようなものが貼られています。

現在準備が進められ、2010年に打ち上げる予定の金星探査機です。「超回転」など不思議な運動をしている金星の分厚い大気を観測するため、大気のさまざまな層を撮影するカメラや、大気の発光や雷の発生をとらえる観測機器を搭載します。この探査機は金星気象衛星(VCO)とも呼ばれ、おそらく世界で初めての惑星(地球以外)の気象衛星となります。

このペーパークラフトの型紙は、公式サイトの関連資料のページからダウンロードできます。意外に思われるかもしれませんが、衛星のペーパークラフトをデザインするのはたいてい学生です。先生や職員は忙しいからねぇ…

このページで紹介している他の衛星は全てプラズマ観測が主体で、衛星はスピン(決まった軸を中心に回転)して姿勢を保ちます。スピンすれば、プラズマの流れを全方向で観測できたり、遠心力でアンテナを伸ばしたりできるなど、プラズマ観測に都合が良いからです。一方、このPLANET-Cは、3軸制御という方法で観測機器を金星方向に向けるように常に姿勢を保ち、正常に観測している限りスピンはさせません。ただし太陽電池だけは別に動くようになっていて常に太陽の方向へ向けられます(アンテナは固定)。

こんな感じで、ペーパークラフトを作りながら衛星の設計についても理解できると楽しくなるでしょう。

将来の地球磁気圏探査では、磁気圏の立体的な構造を高速に観測することが求められるため、これまでのように1機の衛星ではなく複数の衛星の編隊飛行による観測が必要です。新しい計画では国際協力で多数の衛星を打ち上げる方向になっています。

この計画は、どのような衛星がどのような編隊で飛ぶのか、どのような観測機器を搭載するか、といった概念設計がようやく出来てきたところです。もちろんペーパークラフトも無いので、細かいところは想像でデザインしました。

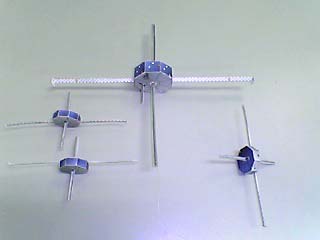

ここでは4機の衛星を作ることにしました。大きいのが「親機」。GEOTAILよりもはるかに進化させ、質・量ともに最高の観測機器が積まれます。一応、50分の1くらいの模型という想定で作っています。 |

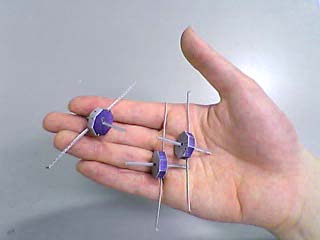

小さいのは子機。かわいいでしょ(*>ω< *)!!側面が太陽に向くのが2機、太陽指向といって上面を太陽に向けるのが1機あります。太陽電池の付き方の違いで分かりますね。 |

これらを編隊飛行させるとこんな感じ?あくまでイメージ。これが空間構造を把握する最低限の構成です。丸いカプセルに入れます。作業途中の写真なので子機が一機足りないのはごあいきょう。 |

そして他の4つの衛星もカプセルに入れました。そう、この状態で一般公開に出します。これなら紙の模型でも壊されずに触れてもらえると思ったからです。 |

さて、次回。

怒涛のペーパークラフトラッシュはまだ続きます。一般公開の展示で使うかどうかは未定ですが、太陽観測衛星SOLAR-B、月探査衛星SELENEなどのペーパークラフトを紹介します。

Copyright(C) 2006 大木社長