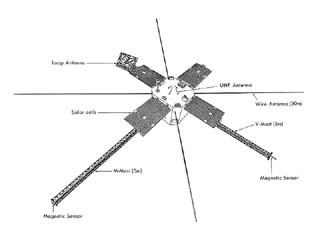

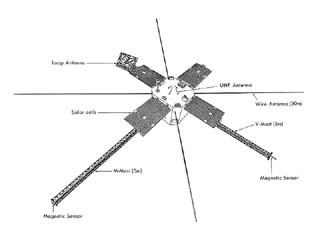

磁気圏探査衛星「あけぼの」(提供:JAXA)

左は打ち上げ前の写真。宇宙空間では右図のように、長いアンテナやマストを伸ばします。

「あけぼの」ペーパークラフトは、毎年恒例の宇宙研(JAXA宇宙科学研究本部)の一般公開で今年(2006年)初めて配布しました。

このページでは、「あけぼの」ペーパークラフトの作り方を写真で簡単に解説します。あなたもぜひ「あけぼの」衛星のカッコ良さや、ペーパークラフト作りの面白さを体感してみませんか。

磁気圏探査衛星「あけぼの」(提供:JAXA)

左は打ち上げ前の写真。宇宙空間では右図のように、長いアンテナやマストを伸ばします。

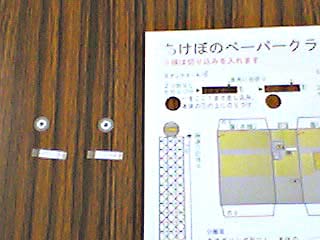

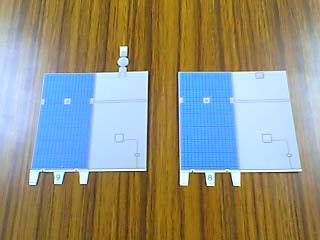

Sアンテナの切り抜き

Sアンテナの切り抜き

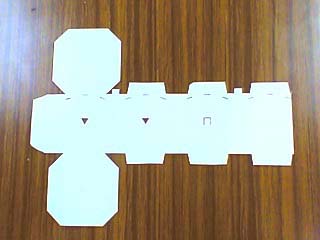

ペーパークラフトの型紙はこんなやつです。どこから切り抜いてもいいですが、ここではいちばん左上の「SアンテナA/B」を切り抜いてみました。同じアンテナが2セットあります。

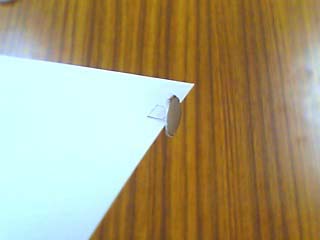

Sアンテナの作り方

Sアンテナの作り方

四角いやつは、三角印「>」のところで2つ折りにし、赤線のところは切り込みを入れて開くようにします。のりで張り合わせるとアンテナの棒ができます(写真左)。

円形のやつは、まんなかの赤線に切り込みを入れ、さきほどのアンテナの棒に、矢印「ここ↑までさしこむ」まで差し込みます(写真右)。すきまに接着剤を入れて固定すると確実です。

Sアンテナは、Sバンドと呼ばれる周波数帯の電波(マイクロ波)で送受信を行うアンテナです。同じ形の2つのアンテナA、Bが衛星の上下についています。

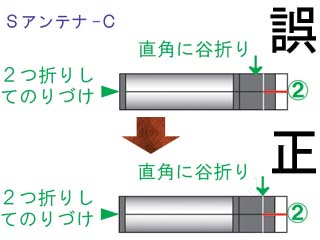

先ほどのSアンテナA/Bの棒の部分と同様につくります。初回(2006年一般公開)に配布した図案では、矢印「↓」の位置がずれていたので訂正。

訂正

訂正

「あけぼの」は太陽指向でスピンしている(太陽電池のある衛星の上面を常に太陽に向けて回転)ので、アンテナ角(地上のアンテナ局から見た、衛星のアンテナの方向)は常に変わります。いつでも最低1つのアンテナで地上と通信できるように、電波の向きが違うA、B、Cの3つのアンテナが付いています。

分離面を巻きつけているところ

分離面を巻きつけているところ

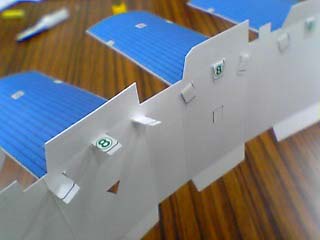

次に「分離面」を作ります。切り抜いたら、指輪のようなリング形になるように曲げます。写真のようにマーカーのような丸い棒に巻きつけるとよいでしょう。紙が厚手なので、曲げにくい場合は霧吹きで濡らすとよいです(乾かすと濡らしたときの形で固定されるので便利です)。

のりしろをもう一方の端にのりづけしてリング形にします。濡らした場合は、乾かしてからのりづけしましょう。

分離面ができたところ

分離面ができたところ

分離面は、ロケット最終段の分離機構と衛星とをつなぐ部分です。「あけぼの」はM-3S-IIロケット4号機で打ち上げられ、キックモーターと呼ばれる最終段の固体燃料エンジンで極軌道に投入されました。

図案の左のほうにタテに長~い部品が3つあります。「Mマスト」、「Vマスト」、「ループアンテナ」です。

2つのマストと、ループアンテナ

2つのマストと、ループアンテナ

Mマスト、Vマストは、細い三角柱になるように折って長いのりしろでのりづけします。先端の丸い部分は根元を直角に折って、できれば接着剤などで固定してください。

長くて難しいが、なんとかのりづけ

長くて難しいが、なんとかのりづけ

ループアンテナの柱の部分は、三角柱ではなく断面が四角(凵の形)になるように折ればOKで、のりづけする必要はありません。先端のアンテナ部分は、指示どおりに矢印「←」で直角に谷折り、4つの三角印「>」を直角に山折りすると、横から見ると正方形になるような形になります。④をのりづけし、できれば柱の部分と先端部分の間のすきまに接着剤を入れて固定してください。

ループアンテナだけもう一枚撮影

ループアンテナだけもう一枚撮影

Mマストは先端に磁力を検出するセンサーが付いていて長さは5メートル、Vマストは低周波の波動を観測するセンサーが付いていて長さは3メートルあり、どちらもコイルマストといって、打ち上げ時には折りたたまれて衛星内に格納され、宇宙空間で伸展させる構造になっています。ループアンテナは波動観測のためのもので、全方向の波動を精度良く拾う形状になっています。

太陽電池パドルは計4枚ありますが、先端に「TEDセンサー」というものが付いているものが2枚あります。

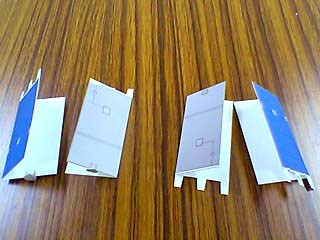

2種類ある太陽電池パドル

2種類ある太陽電池パドル

TEDセンサーは、次の写真のような向きで折っていきます。

TEDセンサーの折りかた

TEDセンサーの折りかた

TEDセンサーの部分は、裏の白地をすべてのりづけしてかまいません。しっかり折ると次の写真のような感じで、太陽電池パドルの先に、円形のセンサーがくっついているような形になります。

TEDセンサーできあがり

TEDセンサーできあがり

ここから先の作り方は、4枚全てのパドルで一緒です。まずは2つ折りにしてみます。のりづけはまだしないでください。

2つ折り

2つ折り

あけぼのの太陽電池パドルは少しかまぼこ形に曲がっています。細めの空き缶のような丸いものに押しつけて曲げてください。

パドルを曲げているところ

パドルを曲げているところ

例によって霧吹きで濡らすと曲げやすいです。ただし、濡らすと破れやすくなるので注意してください。

曲げた結果

曲げた結果

写真ではまだ貼りあわせてませんが、この曲がった形のままピッタリ貼りあわせてください。缶に押し付けたままのりづけするときれいにできるでしょう。

「あけぼの」は太陽指向(前述)なので太陽電池も太陽の方向だけに向けて付けられています。反った形をしているのは、ロケット内の限られたスペースに衛星を収めるための策と思われます。太陽電池パネル4枚のうち、電子のエネルギーを分析する「TED」のセンサーが先端に付いているものが2枚、衛星から地球の方向を確認するための地球センサが付いているものが2枚あります。

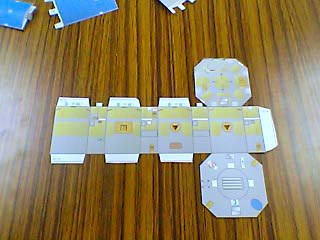

いよいよ本体の切り抜きです。本体は切り込みを入れる個所(赤線で示しています)がたくさんあります。⑤と⑥の赤線(▽の形)のは、三角形に切り抜いてください。番号が見えなくなってしまいますが、左から⑤、⑥と覚えてください。

本体の切り出し

本体の切り出し

裏にすると、どこに切り込みを入れたか、よく分かります。

裏にしてみた

裏にしてみた

順番はどうでもかまいませんが、ここではまず最初につくったSアンテナA/B、Cを、本体の指示された番号のところに貼っていきます。

次に太陽電池パドルののりしろを、本体の切り込みに差し込みます。太陽電池パドルは2種類あって、それぞれつける場所が違うので注意。切り抜いた本体に、のりしろ番号⑨(TEDセンサーが付いているほう)、⑧(付いてないほう)、⑧、⑨という順になるよう差し込みます。

差し込んだら裏側でのりしろを折り返し、のりづけします。太陽電池パドルが水平に伸びるように、ベストな位置でのりづけしましょう。

太陽電池が付きました。次はマストとループアンテナをつけていきます。

太陽電池パドルと同様に、のりしろを本体の切り込みに差し込み、それを裏側で折り返してのりづけします。マストとループアンテナも全てつける場所が決まっているので間違えないように。本体の左側から見て、のりしろ番号⑦(ループアンテナ)、⑤(Mマスト、一番長いやつ)、⑥(Vマスト)という順になるように付けます。

マストとループアンテナを付けるとこんな感じ。くれぐれも付ける位置に注意。

本体にはこれまで説明したものの他にさまざまな装置が付いています。粒子を取り込んで分析する観測器「LEP」のセンサーは側面に、紫外線でオーロラを撮影するカメラ「ATV」は分離面の内側に付いています(ATVはカメラ全体が回転するらしい)。UHF帯の電波を使って地上と通信するUアンテナは、Sアンテナ同様に衛星の上下に付いています。そのほか姿勢制御や熱制御関連の装置が見えています。

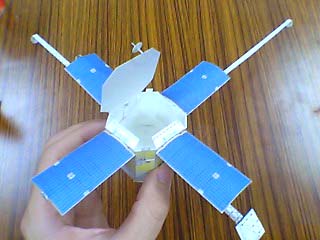

これで全ての部品がつきました。本体を八角柱の形に折っていきます。「あけぼの」らしい形になってきました!

上面、下面をのりづけして完成。

裏から見てもリアルに見えるようにできています。

ペーパークラフトのダウンロードはこちらから。

この「あけぼの」ペーパークラフトは、そもそもは2006年の宇宙研一般公開での展示の一環として製作しました。その準備の様子など。

Copyright(C) 2006 大木社長