大湯環状列石は十和田湖に近い鹿角市にあり、大湯川と豊真木川の浸食でつくり出された標高150〜190mの舌状台地の中央に位置している。 大湯環状列石は南東側の野中堂遺跡と北西側万座遺跡の二ヶ所から成り、二つの遺跡は約70m離れている。 いずれの遺跡も数個から数十個の大小さまざまな河原石を1〜2mほどの円形や方形に組み合わせた組石遺構の集合体であり、これらの組石遺構は二重の環状に配置されている。 |

遺跡現場

遺跡現場

| 当遺跡は外周の直径が42mで、組石遺構は二重の環状のうち外側即ち外帯に32基、内帯11基、そして内外帯間に1基の合計44基が確認されている。 写真右サイドの「日時計状組石」は内帯・外帯間の特殊な位置にあり、ムラの特別な人、村長か或いは呪術者の墓標ではないかと考えられている。 |

万座遺跡現場

万座遺跡現場

| 当遺跡は外周の直径が46mで、組石遺構は外帯43基、内帯4基、そして内外帯間1基の合計48基が確認されている。 当遺跡にも「日時計状組石」が特殊な位置に配置されている。 組石遺構は、例えば中央に石を立て、それを囲むように石を組み合わせたモノや、四隅に立石を並べ内部に平石を置いたモノ他8種類に分類されると云う。 組石は、今までの調査で組石の下に土壙が確認されたことから墓石と考えられ、組石形態の違いは、埋葬された人の年齢・性別・出自(他からの移住者か否か)・特別な地位等の違いによるものと考えられている。 両遺跡合わせて2,000〜3,000個もの石はほとんどが「石英閃ひん岩」と云われ、その原産地は約7kmも離れた諸助山と云われる。 重い石で180kg、平均で20〜30kgもあり、わざわざ緑の石にこだわって約7kmも運ぶ労力を惜しまなかったのはどうしてであろうか?

自然とのかかわりが深かった縄文人は、如何ともしがたい自然の猛威・脅威に威嚇され、その超越的な力は山・草木・石など自然に宿る精霊の力のなせる技と考えていた。 それだけに精霊の力をなだめ封じ込める必要があり、そこに呪術的な祭りや信仰の原点があったと見られる。 以下鹿角縄文人の自然の力との戦いを象徴する遺物を紹介する。

|

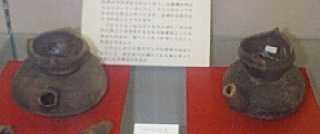

小型注口土器

小型注口土器 小型装飾壷

小型装飾壷

|

小型注口土器は、祭祀用神酒やワイン専用の容器ではないか? 一方朱塗り小型装飾壷は、隆帯文・渦巻文様が今日的デザイン感覚とダブって見える。 |

装飾台付土器

装飾台付土器

| お供え物を載せる祭祀用具と考えられる。 曲線文・沈帯文・帯状文などが背文されている。

|

ペンダント

ペンダント キノコ土製品

キノコ土製品

|

独創的ペンダントは、一つとして同じモノがない点に注目したい。 それぞれに創意・工夫が感じ取れる。自ら身に着けるために創作したのであろうか? 一方きのこ形土製品は、これらもそれぞれ大きさ・形において異なり、極めて写実的製品。 この他にもこの地方ならでわの、ユニークな祭祀用具と見られる大変珍しい土製品を紹介したい。 |

蓋形土製品

蓋形土製品 鐸形土製品

鐸形土製品|

蓋形土製品は、縦横に配列された斑点のような文様は何を意識したのであろうか? 何か特別なモノに蓋をする必要があったのであろうか? 鐸形土製品はそれぞれが形・文様に特徴があり、敢えて同じモノを作らなかったように見える。 内面に煤の付着があり墓前で灯りを点すような儀礼に使われたと考えられる。 |

石棒や石刀は、非日常的な祭祀用具として全国各地の縄文遺跡より出土している。 石棒や石刀は、非日常的な祭祀用具として全国各地の縄文遺跡より出土している。しかしその発祥の地は信仰心が旺盛であった東北地方の縄文ムラではなかったか? |

石棒・石刀

石棒・石刀 男根状石製品

男根状石製品| 石棒・石刀は、これらにも独創性が窺える。 大きさや形は祭祀目的・規模等により使い分けていたのであろうか? 男根状石製品は、リアルな製作意図が窺い知れる。 |

| 今日でも周辺を含め発掘調査は練り強く続けられており、一方で又環状列石を中心に整備・復元を目的とした事業も進められており、当遺跡からはしばらく目が離せない。 |

二重の環の環状列石の外側には、同心円状に掘立柱建物群が巡らされ、更に建物群の外側にも同心円状に遺物廃棄域が巡っているというように規則性が見られ、円環への信仰が考えられる。

二重の環の環状列石の外側には、同心円状に掘立柱建物群が巡らされ、更に建物群の外側にも同心円状に遺物廃棄域が巡っているというように規則性が見られ、円環への信仰が考えられる。 大湯式土器の器形・文様等から実用に供したというより、祭祀用としてその役割を果たしたと見られる土器類

大湯式土器の器形・文様等から実用に供したというより、祭祀用としてその役割を果たしたと見られる土器類 モダンな感覚と神秘な様式が同居する土製品。独創性豊かな表現は現代にも通じる。

モダンな感覚と神秘な様式が同居する土製品。独創性豊かな表現は現代にも通じる。