| 秋 | 田 | 県 | 森 | 吉 | 町 | の | 白 | 坂 | 遺 | 跡 |

白坂遺跡は米代川の支流である阿仁川が大きく蛇行するところ、流路に挟まれるような河岸段丘上、標高50〜52mに位置している。 縄文時代後期末から晩期初め(約3,500〜3,000年前)主体の遺跡で、これまでの6,000㎡余りの調査では住居跡・土壙・集石遺構・溝跡・柱穴列2列等の他、多量の土器・石器が見つかっている。 集落全体の面積は、周辺地形などを加味すると数万㎡にも及ぶ大集落と考えられ、遺跡全貌解明にはほど遠い状況。 |

白坂遺跡現場

白坂遺跡現場

| 平成4年半年ほどをかけて発掘調査した結果、集落の南端に幅・深さ約1mの逆台形の溝と、それに沿うように柱列跡が2列発見されたと云う。 溝全体の長さは不明だが、確認できた長さは約63mにも及び、本州では縄文時代の溝跡は初めての検出例と云われている。 ムラの内外を区画したのではないかと見られ、特に溝の内側は神聖な場所であったと考えられると云う。 |

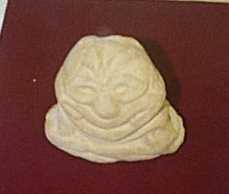

岩偶Ⅰ

岩偶Ⅰ

岩偶Ⅱ

岩偶Ⅱ

|

溝の内側の窪みから出土した岩偶2点。 岩板・土偶・ミニチュア土器・注口土器などと共に出土し、祭祀の際使われ・捨てられたと見られる。 岩偶は軟らかな凝灰岩を素材に人面を模して彫られたと云える。

”笑顔の岩偶”は何を象徴しているのであろうか? |

白坂遺跡から検出された足跡とは? 白坂遺跡から検出された足跡とは? |

白坂人の足跡

白坂人の足跡