| 千 | 葉 | 県 | 銚 | 子 | 市 | の | 粟 | 島 | 台 | 遺 | 跡 |

|

粟島台遺跡は本州のほぼ中央最東端の地にあり、太平洋に張り出した銚子半島の先端部、舌状に張り出した台地とそれを取り巻く低湿地に位置する。 この舌状台地は東西約250m・南北約230mの規模を持ち、標高は約40mの急傾斜面から南西端部で11mと比高差がある。 集落はこれまでの調査から台地上全域に分布し、縄文前期から中期・後期にわたる遺構・遺物が依然多数眠っていると見られている。 |

粟島台遺跡 粟島台遺跡 |

低湿地帯はかって縄文海進期には海底となっていた区域で、縄文海退期(6,500~7,000年前)に閉鎖的な環境となり沼沢化していった。 更に砂・火山灰・植物などにより泥炭層が形成され、徐々に湿地化したと見られる。 |

|---|

漆塗土器Ⅰ

漆塗土器Ⅰ

漆塗土器Ⅱ

漆塗土器Ⅱ

|

漆塗り木製品も出土しており、漆文化を保有していたと見られる。 漆の樹液は採取後ほぼ一日で固化するため、漆液の量確保・漆木の育成に適した土地・人為的・計画的に栽培し管理する技術などが必要であったと考えられる。 更には漆液を蓄える容器・ゴミを濾過する布・塗装用の刷毛や筆・着色剤としてのベンガラ・朱などの顔料などが必要であった。 このような漆文化条件を数百年間も維持するためには、高い定住性・漆技術及び計画的作業の定着・統制が取れた集落などの必要条件が備わっていたと見られる。 漆塗土器は縄文中期のモノが大量に出土し、又他遺物の出土量からも盛時を彷彿させる。 |

琥珀原石

琥珀原石

琥珀未製品

琥珀未製品

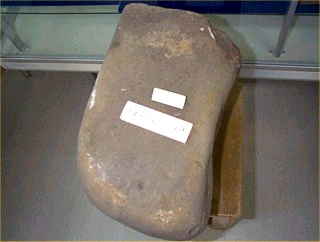

巨大砥石

巨大砥石

|

当遺跡からは多量の琥珀原石・加工屑・小剥片・未成品などが出土し、又銚子海岸全域が琥珀産地であることからも琥珀玉類の生産地と位置付けられる。 写真のような巨大砥石などの玉製工具や琥珀製大珠の完成品なども検出されていることからも、当時では数少ない琥珀供給拠点であったことを物語っていると云える。 今後当遺跡を供給拠点とする琥珀ルートを理化学的に解明することを期待したい。 |

巨大石棒 巨大石棒 |

最長83cm・最大径約12cmで断面は卵形、石材は緑泥片岩という一級品の貴重な資料として注目される。 |

|---|

打製石斧

打製石斧

敲石

敲石

黒曜石

黒曜石

|

利根川河口付近には安山岩・凝灰岩・チャート・頁岩・砂岩など石器素材に用いられる岩石類が豊富に産出され、黒曜石を除けばほとんど在地産石材を使用していたと云う。 一方黒曜石はほとんどが伊豆諸島の神津島産と見られ、黒潮を媒体とした暖流系文化との交流が考えられている。 縄文前期から中期には外海の影響は少なく湾内は静水状態で、内海での漁労や水上交通による他地域との交流・食糧調達など粟島台縄文人には理想的住環境であったと見られている。

特に銚子半島は暖流黒潮が南から流れ、北からは寒流親潮が流れ交わり、南方系と北方系の海洋生物分布の境界域を成していると云う。 |

木製品Ⅰ

木製品Ⅰ

木製品Ⅱ

木製品Ⅱ

|

現在までの調査は遺跡全体の数%にしか過ぎないものの、最近の発掘調査では貴重な木製品片が検出され驚きと注目を集めた。 舟の係留施設の一部と推定される木杭(写真左上)や櫂のように見える木製品片など、港湾施設や舟の存在を想わせる。

海上交通手段による他地域との広域交流を裏付ける発見であり、琥珀の発信基地として何処まで供給先の広がりを持っていたのか、今後の研究成果に期待したい。 |