| 茨 | 城 | 県 | 稲 | 敷 | 市 | の | 福 | 田 | 貝 | 塚 |

|

福田貝塚 は霞ヶ浦南岸の阿波丘陵に位置し、標高は20〜30mほどで、起伏の少ない丘陵に所在する。 本貝塚は大きく湾入した入江の最奥部の丘陵に立地し、利根川にも臨み、大小4つの貝塚から形成されていた。

明治20年代以降、数十回の発掘調査の結果、土器・土偶、磨製石斧・砥石など石器類、骨角器などが多量に検出された。 土地柄・地理上の位置関係から、水との関わり・水との共存が、原始時代から現代まで生き残りをかけた軌跡として大変興味深い。 |

(注口土器)

(注口土器)人面装飾付注口土器(複製)で、国の重要文化財に指定された、縄文晩期の逸品。

津軽地方の亀ヶ岡式遮光器土偶を彷彿とさせる頭顔部は、当時の交流関係を裏付けている。

|

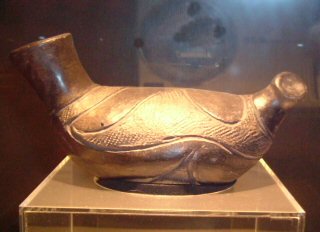

(亀型土製品)

(亀型土製品)注口土器にも見えるが、神秘的な輝きは、何らかの祭祀行事・儀式を連想させる。 霞ヶ浦や利根川などの浦や河川に於ける漁労活動によって、本貝塚のような縄文文化が開花したとも云える。

それほど漁夫の水運が、広く諸国との交流を可能にし、“漁夫の利”を得たと思われる。

|

完形土偶

完形土偶

糸巻式土製品

糸巻式土製品

スタンプ式

スタンプ式

|

縦型の土偶が完形の姿で出土した点は稀有な事例。 他にも大変珍しい糸巻式土製品やスタンプ式土製品など、何らかの儀式用と見られる遺品が検出された。

霞ヶ浦沿岸の貝塚が立地する台地は、中世の城郭としても利用されており、 |

今後の更なる発掘調査・研究成果が待たれる。

今後の更なる発掘調査・研究成果が待たれる。