| 岡 | 山 | 県 | 倉 | 敷 | 市 | の | 船 | 元 | 貝 | 塚 |

|

船元貝塚 は、種松山から北へ低く延びた丘陵の低い台地に位置し、児島北岸の貝塚群の一つで、縄文中期を中心とする貝塚として知られている。 大正時代の調査で、14体の人骨が採集され、以降貝塚の大半が発掘調査されたと云う。 |

船元貝塚 船元貝塚 |

貝塚遺跡の立地は舌状の低い台地上にあり、かつて貝塚の前面に広がっていた浅海は沖積作用が進行し、1620年頃から新田として開発され、17世紀中葉には全域が水田化したと云う。 貝層はハマグリ・ハイガイ・マガキを主体とする鹹水産貝類より構成されている。 |

|---|

船元式土器

船元式土器

土器片

土器片

同そのⅢ

同そのⅢ

|

”船元式”土器は爪形文・凸帯上に爪形を付けたモノ、ハイガイの貝殻圧痕文・凸帯文・半截竹管による沈線文などで多彩に飾られている。 船元式土器は文様の変化が多く、中国・四国及び近畿地方に主として分布するが、地域によって主流となる文様に差が見られると云う。

この土器の特徴は、撚紐を使った粗削りな縄文が盛んに使われたのは、漁労が重要な生活手段として丈夫な植物繊維を必要としていたことを物語る。 |

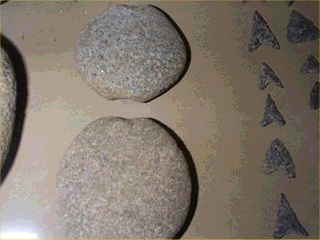

石錘・石鏃 石錘・石鏃 |

漁労の方法には、簗を仕掛ける方法・銛で突く方法や漁網による方法などが知られているが、中でも動物性食糧資源への依存度が増大し、大形漁網による漁労及び石鏃を使った狩猟が不可欠であったと考えられる。 多量の獣骨の発見は、多数の落し穴の検出から罠による狩猟法と共に、弓矢が重要な手段であったと見られる。 |

|---|