|

|

|

石神遺跡は岩木山北麓から続く台地上に所在し、縄文前期・中期に繁栄した円筒土器文化の代表的遺跡。

大正時代には発掘調査が始まり、昭和2年・38・42そして44年と発掘調査が繰返され、縄文前期から晩期、さらには平安時代の遺物も検出された。 又発見された貝塚は前期に形成されたもので,ヤマトシジミを主体とする淡水貝塚で、古十三湖が本遺跡付近まで進入していたことが判明。 |

遺跡現場Ⅰ

遺跡現場Ⅰ

遺跡現場Ⅱ

遺跡現場Ⅱ

|

本遺跡は溜池に張り出す低陵の先端に位置し、現在は畑地として利用されている。 明治時代から多量の土器・石器が出土していたことで知られているが、住居址など遺構は見つかっていない。 |

(円筒式土器群)

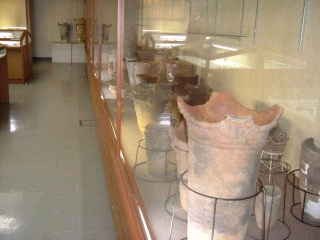

(円筒式土器群)森田町歴史民俗資料館には所狭しと円筒土器が多量に立並び、整然と直立する器面と装飾的文様に圧倒される。 単調な筒形土器が、時代と共に口縁をはじめ器面の装飾性が多岐に拡大していく変遷には、歴史的意義のみならず、当地縄文人の活力が伝わってくる。 これらの円筒土器はじめ,石器・耳飾り・土偶など219点が国重要文化財に指定されている。

|

円筒式土器

円筒式土器

人面付土器

人面付土器

ふくよか器面

ふくよか器面

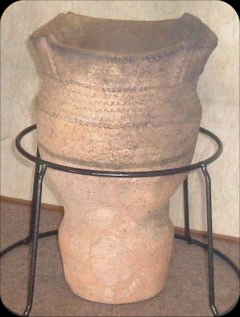

| 縄文前期の円筒土器群のうち、基本形態の実用的円筒土器、突起部に人面を描いた人面付深鉢形土器、器形に趣向を凝らした近代的デザイン土器、以上3点の土器文化の変化・バラエティーに驚かされる。 |

(板状土偶)

(板状土偶)土器・石器以外では板状土偶が特筆される。 重厚とした土偶は完形状態で見つかり、当地縄文人の精神世界に異色な価値観を覚える。 人面付土器を含めて、何を伝えようとしているのか? |

次に円筒土器のうち,代表的なモノを紹介する。

次に円筒土器のうち,代表的なモノを紹介する。