| 鹿 | 児 | 島 | 市 | の | 代 | 表 | 的 | 縄 | 文 | 遺 | 跡 |

|

鹿児島市は錦江湾に流入している中小河川によって形成された小平野部にあり、その周辺は標高100m〜300mほどのシラス台地となっている。

本市は市街地の眼前に広がる雄大な桜島と波静かな錦江湾、背後には鹿児島のオアシスと云われる城山があり、素晴らしい自然環境に恵まれている。

|

|

掃除山遺跡は桜島が大噴火する以前、今から11,000年以上前に市内谷山地区の台地上に広がる縄文草創期の遺跡。

鹿児島市の火山層には、姶良カルデラを起源とする約21,000年のシラス層、桜島を起源とする約11,000年前のサツマ層、喜界カルデラを起源とする約6,300年前のアカホヤ層など成立年代がハッキリしている。 1990年に県道建設工事に伴う発掘調査の結果、住居跡・煙道付炉穴・舟形配石炉・集石炉などの遺構のほか、細石核・細石刃・隆帯文土器などが検出された。 |

(遺跡現場) (遺跡現場)本遺跡は現地小学校背後の台地端にあり、現在は写真の通り県道が走っている。 縄文当時住居跡は北風を避けるため、南斜面に建てることなど、従来の移動を前提としたキャンプ生活と異なり、一ヶ所で長期間住む「定住生活」を始めたことが分かるという点で、全国的にも重要な遺跡。 このような定住生活の痕跡は、今から約11,000年前のサツマ層直下から見つかったことで、縄文草創期に属する。

|

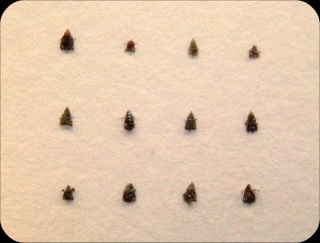

隆帯文土器

隆帯文土器

隆帯文土器片

隆帯文土器片

|

隆帯文土器は南九州における縄文草創期の代表的土器で、粘土紐を口縁部に帯状に貼り付け、刻み目を付けて文様とした特徴を持つ。 竪穴住居跡・炉跡などから大量の隆帯文土器片が見つかり、集石炉など調理場の跡や保存食用の燻製を作る炉穴などの発見と共に、一ヶ所に根付いた新しい生活様式を窺い知ることができる。 |

打製石斧

打製石斧

石鏃

石鏃

線刻付き礫

線刻付き礫

|

石器類にも定住生活を裏付けるいろいろな生活用具が出土した。 土を掘る打製石斧、狩猟用の矢じりのほか、砥石・くぼみ石・石皿・磨石など生活用具が数多く見つかっているほか、線刻のある礫も検出された。  人体の衣服を表しているように見えるが、如何でしょうか? 人体の衣服を表しているように見えるが、如何でしょうか?

|

|

草野貝塚は標高約40mの台地上にあり、1981年以降宅地造成工事に伴う発掘調査の結果、今から約3,500年前・縄文後期の遺跡であることが判明した。 台地上の平面部分には様々な穴が見つかっており、又台地の端には貝塚も発見されていることから、この付近に集落を形成していたと見られる。 本貝塚からは大量の貝殻のほか、イノシシ・シカを主体とする動物の骨、石錘・石鏃・石斧・釣針などの石製生活用具、市来式・草野式土器、軽石加工品・骨角器・貝製品などが多量に出土している。

貝類は巻貝・二枚貝・河川貝・陸産貝など多種類に及ぶ。 |

台付皿形土器

台付皿形土器

同左

同左

|

いずれもベンガラで塗られている。 これら市来式土器は縄文後期の南九州の代表的な土器で、県内市来町の市来貝塚から出土した標識土器。 口縁部が波状で、貝殻文・爪形文・沈線文などいろいろな文様を組み合わせたモノで、煮炊き用だけでなく、盛りつけ用や祭祀用といろいろな用途に、大小様々な形式の土器を製作していたと云う。 |

(赤彩軽石加工品) (赤彩軽石加工品)縄文後期には精神的な豊かさも広がり、髪飾り・耳飾り・貝輪などの装飾品が数多く出土している。

赤く塗られた軽石加工品は、豊かな恵みへの祈り・感謝を表す祭祀用に使われたものと考えられている。

|

以下市内の代表的縄文遺跡を紹介する。

以下市内の代表的縄文遺跡を紹介する。