| 神 | 奈 | 川 | 県 | 城 | 山 | 町 | の | 川 | 尻 | 中 | 村 | 遺 | 跡 |

|

川尻中村遺跡は関東山地と平野部を界する相模川左岸に位置し、標高140mほどの台地上に形成されている。 県道の橋梁新設工事に伴い平成8年から10年にかけて発掘調査が行われ、縄文中期中葉から中期後半にかけて営まれた環状集落で、約100mの円を描くようにドウナツ状に配置されていることが判明した。

住居跡の内側に列石や土壙墓群を有する計画的集落構造は注目に値する。 |

川尻中村遺跡

川尻中村遺跡

遺跡周辺環境

遺跡周辺環境

|

町内の標高は最高地点で約410m、最低で約60mと段丘落差が大きく、山側は山林で覆われ、平地は畑地及び近年都心部のベッドタウンとして大規模開発が進められている宅地とに分かれる。 当集落は富士山麓の山中湖周辺に源流を有する相模川を積極的に利用したと見られ、関東平野に広く分布する加曾利E式土器と中部地方に分布する曾利式土器が混在する。 石器類の石材でも相模川産出の石材の他、多摩川・荒川産出の石材や信州産の黒曜石・新潟糸魚川産のヒスイなどが検出され、広域にわたる文化交流・交易が裏付けられる。

縄文中期後半を中心とする住居跡の特徴は大きさが直径4m〜7.8mで、円形・楕円形・隅丸方形を有し、壁際には溝が巡り、出入口には埋甕を配する平面形式が圧倒的に多いと云う。 |

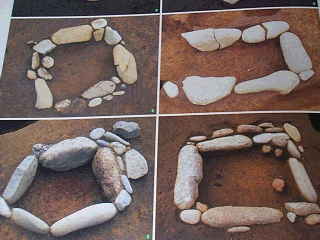

石囲炉

石囲炉

石囲埋甕炉

石囲埋甕炉

石囲集石炉

石囲集石炉

|

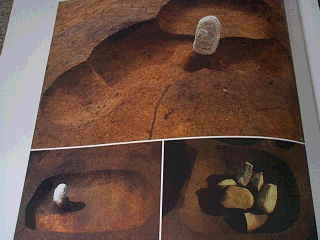

石囲炉は四角形・五角形・長方形などから構成され、又調理施設には熱を受け赤化した床面や礫、スス状の付着物が見られる。 住居の出入口に正位又は逆位に埋められた埋甕は、各住居跡共少なくとも一基が認められ、出産後の胎盤収納或いは死産児の埋甕施設と考えられている。 埋甕の中には石で蓋をしたものや、掘り込みの底に扁平石を敷いた逆位の蓋形式のモノなどが見つかっているが、蓋をする必要があるほど閉じ込めることに必至であったと想像出来る。 |

長方形・円形・楕円形の土壙

長方形・円形・楕円形の土壙

|

300基ほどの土壙の大きさは100cm前後が主体で、中には重なり合うように重複するものが見られるが、耳飾り・ミニチュア土器など副葬品と見られる遺物が出土していることから、お墓であったと考えられている。

|

|

各々住居跡からほぼ完形で出土したことから実用又は屋内祭祀目的に使用されたと見られる。

以下文字列にポインタをおくと、川尻中村ムラの祭礼様式を垣間見ることが出来ますよ! 以下文字列にポインタをおくと、川尻中村ムラの祭礼様式を垣間見ることが出来ますよ!  |

| 縄文中期の集落構造及び精神文化を考える上で、大変貴重な発見・資料であり、今後の研究成果に期待したい。 |

竪穴住居跡98基・大規模列石・土壙約300基・ピット約850基などの遺構のほか、多量の土器・土製品・石器・石製品などが検出された。

竪穴住居跡98基・大規模列石・土壙約300基・ピット約850基などの遺構のほか、多量の土器・土製品・石器・石製品などが検出された。 ほぼ完形の”叫ぶ土偶”で、頭部には結った頭髪に鉢巻を結んだような意匠が施されている。又胴部には衣装が刺青のような沈線文様で描かれている。

ほぼ完形の”叫ぶ土偶”で、頭部には結った頭髪に鉢巻を結んだような意匠が施されている。又胴部には衣装が刺青のような沈線文様で描かれている。