| 山 | 梨 | 県 | 大 | 泉 | 村 | の | 金 | 生 | 遺 | 跡 |

|

金生遺跡は縄文時代後・晩期を中心とした遺跡で、38軒の住居跡の他大規模な配石遺構が発見されたが、これら配石遺構は縄文後期から晩期にかけて延々と石が運ばれ続けて築かれたと見られる。 水田の下にあった遺跡は保存状態が良好で、夥しい石組の間からは土器・石器・石棒・石剣・独鈷石・土偶・耳飾り・ヒスイ製垂飾などの祭祀用具・装身具が検出された。 |

| 1983年国指定史跡となり、現在は史跡公園として整備されている。 北に八ヶ岳・西に甲斐駒ヶ岳を望む景勝地に位置している。 配石遺構は石を用いた墓であり、祭祀施設として縄文後・晩期の祭りを象徴する遺構として、八ヶ岳南麓に最後まで残った縄文集落跡の一部。 縄文終末期から弥生へ、時代が大きく変わろうとしている現象の一つとして祭りが燃え盛ったと考えられる。 祭祀用の道具としては、石棒・石剣・土偶・中空土偶・耳飾り・注口土器など多種多様に及ぶが、大規模な配石遺構と共に、当時の混沌とした経済社会情勢を反映していると見られる。 以下祭祀用具の一部を紹介する。 |

石棒・石剣

石棒・石剣

|

典型的祭祀用具で、生産・再生・豊穣を祈る道具と考えられている。

石棒・石剣は住居内部・集落広場・配石遺構などに置かれたり、立てられたりしている。 扁平な石剣と共に、時代が大きく移り変わりつつある象徴と云える。 |

土偶の数々

土偶の数々

|

土偶は縄文時代を代表する祭祀遺物で、縄文草創期から出現し中期には有脚立像形の女神として信仰され、後・晩期へと引継がれて行く。 地域・時代を映す様々な特徴を持ち、集落のまとまりを現わしているとも云える。 |

中空土偶

中空土偶

|

この土偶には液体を入れ注ぐ機能を持たせていたと考えられる。

腰の辺りに直接頭部が載ったような風変わりな形状で、関東北部・中部に見られると云う。 |

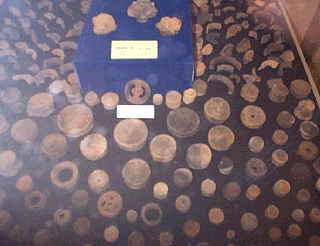

いろいろな耳飾り

いろいろな耳飾り

|

耳栓形・滑車形・リング形・円筒形などがあり、美麗かつ精巧な彫刻文様で飾られ、透かし彫りも散見される。 中には赤・黒に彩られたものもあり、美意識に対する繊細さが感じ取れる。 小破片も含めると560点も出土しているが、滑車タイプが圧倒的に多いと云う。 祭りの正装用装身具と見られ、耳飾りの着用が普及するほどに祭祀の機会も増加していったと考えられる。 |

晩期の注口土器

晩期の注口土器

|

注口土器は、祭祀の折に液体を注ぐ用具として使われた非日常土器と云われている。

山梨県における縄文最終末期の遺跡分布は、尾根上・低地・河川沿いなどあらゆる地域に小規模な集落遺跡が立地している。

狩猟・採集・畑作・水田耕作・漁労などあらゆる生産活動に試行錯誤を繰返しながら、次の弥生時代に突入していったと考えられる。 |

まつりの宴には不可欠な用具として形状・文様など精巧に造られ常用さえていたと見られる。

まつりの宴には不可欠な用具として形状・文様など精巧に造られ常用さえていたと見られる。