| 青 | 森 | 県 | 八 | 戸 | 市 | の | 是 | 川 | 中 | 居 | 遺 | 跡 |

|

是川中居遺跡は八戸市街地から約4km南に下がった、新井田川に面する標高約20mの河岸段丘上に立地している。 国の史跡に指定されている本遺跡は大正9年に初めて発見され、その後昭和の初め以降継続的に発掘調査が行われ、最近では平成11・12年に縄文時代の“沢”を対象に調査され、現在も発掘調査が続けられている。

これまでの発掘調査の結果、縄文晩期に東北地方を中心に広がりを見せた“亀ヶ岡文化”の典型として全国的に注目されている。

|

発掘現場

発掘現場

発掘現場Ⅱ

発掘現場Ⅱ

|

現在の調査でも土器・石器をはじめ、木製半製品・木器などが続々出土している。 大量の遺物が短期間に廃棄されたことにより、流れていた水が滞留し、空気と遮断された低温状態の中で、これほどの植物性遺物が分解されずに残ったと見られる。

|

| 土器・土製品 |

|---|

| 土器そして土製品の順番でこれぞ“亀ヶ岡文化”の象徴であると云われる作品を紹介する。 |

香炉形土器

香炉形土器

香炉形土器Ⅱ

香炉形土器Ⅱ

香炉形土器Ⅲ

香炉形土器Ⅲ

|

亀ヶ岡文化の典型としての亀ヶ岡式土器の中でも、香炉形土器は極めて優れた作品としてその評価は高い。 上部に窓状の穴を設け、周囲には緻密な透かし彫りや山形文など装飾効果を高めている。 |

皿形土器

皿形土器

| 皿形土器の裏面はベンガラ塗装で、入組文様などで飾られている。 |

漆塗り土器

漆塗り土器

朱塗り壷

朱塗り壷

| ベンガラを混ぜたと見られる赤漆を塗った祭祀用土器及び赤漆を塗った後に黒漆を使って文様を描いた壷で、胴体全体が流麗な曲線文で飾られている。 |

台付土器

台付土器

徳利形土器

徳利形土器

|

透かし彫りを巧みに配した盛り付け土器は、土器全体に黒漆が施されている。 一方徳利形土器は全体に赤漆が塗られ、爪押文・山形文・沈線文で仕切られ、胴体部は黒漆が散布されているように見える。 |

注口土器

注口土器

| 表裏全体に黒漆が施され、バランスが取れた優美な姿は、入組文様でアクセントが付けられた逸品であると云える。 |

漆入り土器

漆入り土器

|

漆そのものは土器に入ったまま見つかっており、中には鉢形土器に漆が半分程まで溜まっているモノも見られる。 以上のような様々な形の精製土器は、複雑な文様が施されると共に極めて精巧に作られ、漆が塗られた土器は「ハレの器」にふさわしい豪華な作品として驚嘆に値する。 |

スプーン・イモガイ形土製品

スプーン・イモガイ形土製品

| スプーンには底の浅深、イモガイ状には右巻きと左巻きに分かれ、中央部に孔が空いている。 |

文字入土製品

文字入土製品

| 異形透かし彫り土製品の文様は、文字か?・単なるデザインか?、意味ありげなメッセージに見えるが。 |

| 植物質遺物 |

|---|

|

泥炭層によって多くの植物性遺物が残存していた。 これらの中には様々な種類の漆製品・木製品などが出土している。

|

|

藍胎漆器は竹・アケビなどで籠を編んで、その上から漆を塗って容器としたモノ、腕輪や長い歯を持つ櫛なども見える。これら以外の作品も含め、当時の漆工芸技術の高さを伝えている。 漆塗りの弓は全長約80cmあり、所々に樹皮や糸を巻いて文様としている。

編物は結束状態が良く分かるが、カゴの一部のように見える。 |

ヘラ形木製品

ヘラ形木製品

| ヘラ形木製品は剣身状に作り、頭部を削り出し凸帯としたり、突起部分に文様を刻んだりしている。 |

| 土偶・岩版 |

|---|

| 縄文晩期の土偶には内部が空洞になっているモノと、内部まで粘土が詰まっているモノとがある。 |

遮光器土偶

遮光器土偶

王冠土偶

王冠土偶

|

遮光器土偶はエスキモーが着けている遮光器(雪めがね)に似ていることで称されている。

3点並んだ土偶は王冠のような突起を持っている。 真中の土偶にはアスファルトが付着しており、壊れても接合して再利用したモノと考えられる |

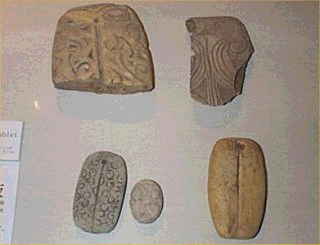

岩版

岩版

|

岩版は凝灰岩質泥岩で作られ、いずれも扁平で表裏とも入組文・渦巻文・沈線文などが施文されている。 左上の岩版片には上部に目が表現されている。 |

| 石器類 |

|---|

| 石匙など打製石器及び石剣・石刀など磨製石器を紹介する。 |

石剣

石剣

石匙ほか

石匙ほか

|

石剣は蛇絞岩製で、石匙は珪質貞岩製と見られる。 又石剣には平行沈線文などの文様が施されている。 以上のような諸作品は縄文晩期特有の“漆”や“曲線文”などを多用し、特に非実用的・祭祀用使途が発達した東北地方の“亀ヶ岡文化”の特徴を表現していると云える。 |

しかし出土遺物は他に類例を見ない新発見の連続で、考古ファンに一大驚異として迎えられ、植物質の遺物をはじめ633点の重要文化財を含む約5,000点の遺物が見つかっている。

しかし出土遺物は他に類例を見ない新発見の連続で、考古ファンに一大驚異として迎えられ、植物質の遺物をはじめ633点の重要文化財を含む約5,000点の遺物が見つかっている。 以下土器・土製品を中心とした工芸品・植物質遺物・土偶・岩版・石器類などの秀逸工芸品の数々を紹介する。

以下土器・土製品を中心とした工芸品・植物質遺物・土偶・岩版・石器類などの秀逸工芸品の数々を紹介する。