(門前貝塚現場)

(門前貝塚現場)

市街地から碁石海岸方向へ向うと水田の低地が広がるが、本貝塚遺跡はこの低地の最奥北側丘陵にある。

貝塚から広田半島に至る一帯は、浅瀬が広がる良好な漁場であったと見られる。

平成元年・2年に県道の改修工事に伴う発掘調査では、斜面から直径1m以上の大型穴跡76基、その下の低地から配石遺構、更にその境界付近から直径30cm前後の小穴168基が検出された。

(貝層断面)

(貝層断面)

昭和56年の発掘調査で見つかったイガイ・ムラサキインコガイ主体の貝層。

ムラサキ色がかった貝層は詳細な識別を困難にしているが、岩礁性の巻貝のほか、魚骨にはマダイ・マグロ・タイ・スズキ・エイなど、哺乳動物ではイノシシ・シカ・アナグマ・ウサギ・タヌキ・クジラなど、鳥類ではキジ・カラスの他、埋葬状態のイヌが発見された。

(出土した貝類)

(出土した貝類)

貝類ではマガキ・アサリのほか、イガイ・クボガイ・ヒレガイ・ツメタガイ・レイシ・イボニシなどの巻貝が多く出土している。

本貝塚の出土遺物から、主に岩礁性貝類の採捕及びマダイ・クロダイ漁を中心とした活発な漁労活動の他、狩猟活動もさかんであったことが窺える。

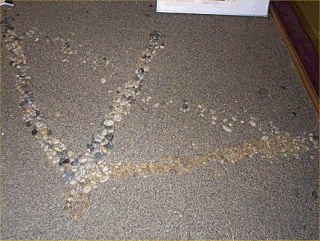

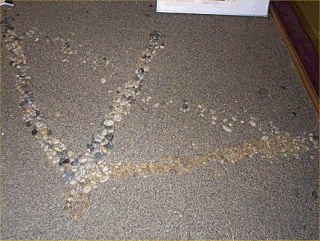

(弓矢状配石遺構)

(弓矢状配石遺構)

平成元年の発掘調査では、男根状の石棒の発見に誘導されるように縄文後期の弓矢状配石遺構が検出されたと云う。

写真は出現当時のまま復元されたものであるが、弓の上に矢を置いた状況、或いは矢印状に1,350個の砕石・円形・楕円形の石・海蝕を受けた石などが最大幅7m・55cmに意図的に配置され、作り出されていた。

配石弓矢の先は広田湾に向けられており、津波除けか、海の幸獲得を妨げる魔物除けか、或いは石列が冬至の日の出の角度と一致することから、日時計的性格のモノか意図は不明。

弓矢状の配石遺構は、現在道路下に埋め戻されたと云う。

(門前式土器)

(門前式土器)

昭和29年の道路工事に伴う緊急調査の結果、縄文後期初頭の型式土器として“門前式”が認定された。

写真のような深鉢土器のほか、壷・注口土器・台付鉢・異形土器など多様な土器形態に及ぶ。

平成元年・2年の調査では断面がフラスコ状の穴跡から、 うつぶせ屈葬人骨・バラバラ状態の頭蓋骨・正三角形状の孔の開いた子供の頭骨、一つの穴に上下2体を葬ったケースなど異常で変則的な埋葬形態は何を暗示しているか、門前縄文ムラに何か特殊な事情があったのではないか、弓矢状配石遺構の真意も含め謎は深まるばかりと云える。

うつぶせ屈葬人骨・バラバラ状態の頭蓋骨・正三角形状の孔の開いた子供の頭骨、一つの穴に上下2体を葬ったケースなど異常で変則的な埋葬形態は何を暗示しているか、門前縄文ムラに何か特殊な事情があったのではないか、弓矢状配石遺構の真意も含め謎は深まるばかりと云える。

今後の新たな発掘調査の機会と謎解明を望んで止まない。

(門前貝塚現場)

(門前貝塚現場)

(貝層断面)

(貝層断面) (出土した貝類)

(出土した貝類) (弓矢状配石遺構)

(弓矢状配石遺構) (門前式土器)

(門前式土器) うつぶせ屈葬人骨・バラバラ状態の頭蓋骨・正三角形状の孔の開いた子供の頭骨、一つの穴に上下2体を葬ったケースなど異常で変則的な埋葬形態は何を暗示しているか、門前縄文ムラに何か特殊な事情があったのではないか、弓矢状配石遺構の真意も含め謎は深まるばかりと云える。

うつぶせ屈葬人骨・バラバラ状態の頭蓋骨・正三角形状の孔の開いた子供の頭骨、一つの穴に上下2体を葬ったケースなど異常で変則的な埋葬形態は何を暗示しているか、門前縄文ムラに何か特殊な事情があったのではないか、弓矢状配石遺構の真意も含め謎は深まるばかりと云える。