| 奈 | 良 | 県 | 五 | 條 | 市 | の | 縄 | 文 | 遺 | 跡 |

|

五條市は吉野川や金剛山系山々などの自然に恵まれ、約6,500年前の縄文前期から人々が暮らし始めたと見られているが、約4,500年前の縄文中期になると本格的に五條縄文人の活動が始まったと考えられている。 縄文中期から後期にかけて上島野遺跡・稲口遺跡などで集落が形成され、大量の遺物が出土している。

|

| 上島野遺跡 |

|---|

| 上島野遺跡は吉野川沿いの日当りの良い台地に位置し、背後には金剛山を控えているだけに狩猟・漁労にも格好な居住地であった。 |

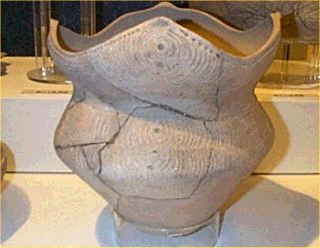

渦巻文土器

渦巻文土器

沈線文土器

沈線文土器

|

これらの土器様式は、吉野川・紀ノ川を経て和歌山・伊勢・東海・更には河内・京都北部の土器文化の影響を強く受けている。 これらの地域との交易・移動には日常使用する土器が伴うため、土器のやり取りが行われていたと見られる。 |

線刻石と石鏃 線刻石と石鏃 |

写真ではハッキリ見えないが、楕円形の石の両面に何かの意味ありげな文様が刻まれた石器類が出土した。 近畿地方では珍しい発見で、携帯用の護符とも云われているが、お守りを必要とする地域事情があったかもしれない。 |

|---|

石皿・石斧など

石皿・石斧など

イノシシ・シカ

イノシシ・シカ

|

五條縄文人のタンパク源は主としてイノシシ・シカなどの動物及びクリ・トチ・クルミ・ドングリなどの堅果類と見られる。 それだけに多くの調理用石器類を必要とし、吉野川で採れる川原石だけでなく、大阪府・奈良県の境にある二上山のサヌカイトも必需品であったと考えられる。 しかし五條市周辺の縄文遺跡は縄文後期末には衰退し、“宮滝”など吉野川上流の縄文集落が繁栄するようになったのは、吉野川下流域に自然災害か又は食糧事情に大きな変化が起こったと考えられる。 |

| 中遺跡 |

|---|

|

中遺跡は昭和30年代初頭、中町の小学校校舎を建築した際に縄文土器・弥生土器・石器類などが大量に出土し、吉野川流域の先史遺跡として知られていたが、平成13年から14年にかけて新校舎建築に伴い本格的発掘調査が実施され、現在も継続している。

中遺跡は吉野川の南岸、標高約103mの河岸段丘上に位置し、今回の発掘調査は小学校グラウンド及び周辺の水田・畑を対象とした。 |

|

これまでの調査結果、縄文晩期の滋賀里Ⅳ式土器・石鏃・石匙の他、弥生中期の竪穴式住居15棟をはじめ弥生全期間にわたる大量の遺物を検出している。

円形住居址は直径4.5~9mほどあり、地面を10~45cm程度掘り下げ、床面の中央には鉢状の炉が見られる。

写真に見られるように調査区の北東隅には幅約5m・深さ約80cmの大溝が掘り出されており、外敵の襲来予防の環濠と考えられる。 |

石皿・石包丁

石皿・石包丁

石鏃・石斧など

石鏃・石斧など

|

石器類の石材は、石包丁など一部に吉野川流域の川原石もあるが、二上山産のサヌカイトが多い。

石鏃のうち小型で精巧なモノは狩猟用で、大型の石鏃は戦闘用の武器と見られる。

一方大量の小型石鏃・打製石斧・石槍など狩猟用・畑作用石器の検出に見られるように、五條市から吉野町にかけての吉野川流域では、水稲農耕に適した土地が少なく、稲作がほとんど受け入られていないと云える。 今回の発掘調査対象は約2,200㎡と集落全体のほんの一部で、調査区域外の東・南・西にかけても、住居址・畑跡・倉庫群・墓域などが埋蔵されていると見られ、いずれ集落の全体像が明らかにされることを期待したい。 |

以下五條市内の代表的遺跡を紹介する。

以下五條市内の代表的遺跡を紹介する。