| 青 | 森 | 県 | 六 | ヶ | 所 | 村 | の | 縄 | 文 | 遺 | 跡 | 群 |

|

六ヶ所村は昭和40年代に入ってムツ小川原開発など大規模開発に先立ち発掘調査が実施され、又昭和63年以降にはウラン濃縮・再処理・低レベル放射性廃棄物処理など原子燃料サイクル施設の建設工事に伴う発掘調査の結果、多くの貴重な遺跡・遺物が発見された。 六ヶ所村は青森県北東部、下北半島の付け根にあって東側は太平洋に面し、南半分は大小の海跡湖沼が並び、縄文海進期には海であったと推定されるように、豊かな自然環境に恵まれ、“縄文文化の宝庫”として注目されている。 縄文時代は草創期から晩期まで各時期とも万遍なく遺跡・遺物が発見され、県内でも特異な存在として認められている。 |

遺跡現場風景

遺跡現場風景

現場風景Ⅱ

現場風景Ⅱ

|

六ヶ所村の中心・PRタワーから見下ろした景観で、広大な大地・湖沼・低湿地・砂丘を伴った砂浜・奇岩が海に臨む磯というように多様な地形に恵まれている。 上の写真では窺えないが、北部には標高400~500m前後の峰々があり、下北半島頚部を南北に連なる山地を構成している。

PRタワー周辺には、富ノ沢・上尾駮・大石平遺跡など縄文時代を代表する遺跡群が見つかっている。

|

| 富ノ沢遺跡 |

|---|

|

富ノ沢遺跡は縄文中期では日本最大級の集落で、丘陵の南東斜面の標高63~73mに位置し、竪穴住居址約500軒・土壙約900基のほか配石遺構・屋外炉・掘立柱建物址などが環状に配置された状態で発見されている。 PRタワーの真下に位置する道路の改良工事が、昭和63年から平成2年まで実施された結果、見つかった大規模環状集落は一時期でも50~100軒の規模にのぼり、青森市の三内丸山遺跡同様、全国的にも注目されていると云う。 |

土器群

土器群

円筒上層土器

円筒上層土器

|

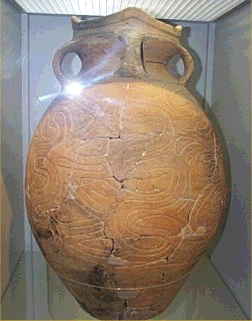

”村立郷土館”に展示されている縄文中期の土器群。 土器種は深鉢・壷などのうち深鉢が全体の9割以上を占める。 写真右側の円筒上層式土器は肉厚で、口縁部に4個の突起と隆線が配置され、撚糸圧痕文で複雑な装飾が施されている。 |

円筒上層土器

円筒上層土器

亀ヶ岡式土器

亀ヶ岡式土器

|

典型的縄文中期の円筒式土器を更に紹介すると、口縁部が拡がり山形の把手が付き、文様には粘土の貼付け文・圧痕文・斜縄文などが見られる。 一方亀ヶ岡式土器は精緻で優美に仕上げられ、摩消縄文技法により唐草状の入組文が描かれ、全面が赤く彩色されている。 大量の土器以外にも、石器のほか土偶・炭化したドングリ・クルミの実・石笛などが出土している。 |

| 大石平遺跡 |

|---|

|

大石平遺跡は尾駮沼から1km余り北側の丘陵地にあり、縄文後期を中心とした竪穴住居址のほか地床炉・石組炉などの炉・土壙・大量の石器類などが出土している。 特殊な道具や土製品が集中して見つかった場所は、祭祀・儀式・呪術・埋葬・祈願などの原始信仰・行事が執り行われた神聖な領域と考えられている。 |

切断壷形土器

切断壷形土器

|

この重要文化財に指定された赤漆塗り土器は、初めに口の小さい壷形土器を成型し、文様をつけた後、生乾きの過程でヘラなどを連続して差し込み、身と蓋を切り離して作られている。 全面がベンガラで赤く彩色されており、埋葬時の副葬品と考えられる状態で出土したと云う。 |

手形・足形土製品

手形・足形土製品

|

この重要文化財に指定された土製品は、生まれて間もない乳児や幼児の手形・足形を粘土板に押し付けたモノで、手形には呪術用の渦巻文(写真左)が描かれていると見られる。 子供達の健やかな成長を願うお守りとして作られたと考えられている。 |

| 上尾駮遺跡 |

|---|

|

上尾駮遺跡は千歳段丘から東方に傾斜する標高約55mの斜面上に立地する地区と、南方に約1km離れた尾駮沼北岸の段丘上に立地する地区とに分かれる。 当遺跡は縄文早期末葉から晩期にかけての集落で、縄文前期から中期にかけて流行した円筒式土器のうち、北海道道東にその文化の中心を有する東釧路Ⅳ式土器が出土したことから、両地域の文化交流・交易が窺える。 竪穴住居址は縄文早期・前期・中期・後期から弥生時代にかけて長期間にわたり、栄々と存続した集落として注目に値する。 |

鼻曲がり土面

鼻曲がり土面

複製完形土面

複製完形土面

|

縄文晩期に多く作られた土製仮面にうち、鼻が曲がった作品。

鼻曲がり土面は青森県の太平洋側から岩手県北部にかけて発見されているが、鼻が右に曲がっているモノは極めて珍しいと云う。 当遺跡からは石鏃・石槍・石錘・石匙・磨製と打製石器・石皿・有孔石製品・不定形石器・石棒・石刀など多種多量の石器類が出土しており、当地に石器工房があったと考えられる。 |

| 表館遺跡 |

|---|

|

表館遺跡は尾駮沼東南岸、ムツ小川原湾に隣接し、縄文早期後半・前期初頭・及び後期初頭の竪穴住居址が見つかっている。 縄文前期初頭の竪穴住居址の検出は青森県内では初めてと云う。 住居址以外にも土壙・焼土遺構・集石遺構・溝状ピット(落し穴)・炉跡などの遺構も検出されている。 又縄文前期初頭の特徴的遺物として漁網用の土錘が数多く出土しており、約250m北側の発茶沢遺跡からも多数出土していることからも当時漁労活動が活発であったことが窺える。 |

隆線文土器

隆線文土器

|

この縄文草創期土器は標高約15mの尾駮沼海岸段丘上から出土し、底部から口縁部まで破片が繋がり学術上貴重な土器として注目されている。

底部が乳房の形をした突底の深鉢土器で、文様も口唇部に小さな波状隆起線を巡らし、口縁下には爪形文が見られる。 |

| 弥栄平遺跡 |

|---|

|

弥栄平遺跡は尾駮沼の西南岸から南岸まで幅広く点在し、遺跡の総面積は約153,000㎡に及んでいる。

縄文中期・後期末葉の竪穴住居址が見つかっているが、中期の住居址の中には家屋材と見られる炭化材が検出されたことから、焼失した住居と考えられている。 |

甕棺

甕棺

復元骨入甕棺

復元骨入甕棺

|

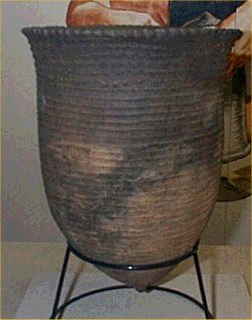

県内では縄文後期前半に甕棺葬が流行したと云われているが、甕棺は埋葬用に造られた土器で、人骨を納めて埋めたと見られている。 即ち遺体が朽ちた頃に骨を集め、洗骨して納めたと考えられている。 人骨入り甕棺には20歳前後の女性の骨が納められた状態で偶然発見されたと云う。 六ヶ所村では原子燃料以外でも新エネルギーの研究・開発プロジェクトが既に進められ、又計画されており、今後とも引続き遺跡・遺物の新発見に期待したい。 |

以下国の重要文化財に指定された著名な縄文遺跡・遺物を紹介する。

以下国の重要文化財に指定された著名な縄文遺跡・遺物を紹介する。