長 野 県 穂 高 町 の 他 谷 遺 跡

|

他谷遺跡は源を北アルプスに発する烏川が松本盆地に流出して形成した、大扇状地の頂部・標高約650mに位置する。 平成11・12年に農業基盤整備事業に伴い、約3,000㎡が発掘調査された結果、縄文中期中頃から戦国時代まで複合した大規模集落であることが判明した。 他谷遺跡周辺には数多くの縄文遺跡が見つかっているが、中でも離山遺跡・新林遺跡など縄文中期にピークを迎える。 本遺跡から出土した縄文遺構には、竪穴住居址45軒・墓壙54基以上のほか、掘立柱建物・配石遺構・土器捨場などが数えられる。 |

竪穴住居跡からは平らな石を部分的に敷いた敷石住居、石で囲った炉、炉を脇に石棒が立つ石囲炉、祭壇のような配石遺構など数多くの石・石器が使われた“石文化”を象徴している。 “石文化”の象徴は即ち祭祀的性格が強い集落であったと云える。

石材には美ヶ原近くの和田峠産の黒曜石、磨製石斧に使われた新潟県姫川産の蛇紋岩、石棒には伊那谷産の点紋線泥片岩なども見つかり、他地域との交流が窺い知れる。 |

遺跡現場Ⅰ

遺跡現場Ⅰ

遺跡現場Ⅱ

遺跡現場Ⅱ

|

北アルプス山麓に所在する本遺跡からは、遠く八ヶ岳連峰が望まれる。 川窪沢左岸段丘上に位置する本遺跡は、集落の一部のみが発掘調査しただけで、45軒もの住居址が確認されたことから、集落全域では100軒超の大集落であったと見られている。 住居址は円形から馬蹄形に広がり、住居域と墓域、祭祀広場などが区切られている集落形態が想像できると云う。 |

広耳付壷表

広耳付壷表

広耳付壷裏

広耳付壷裏

|

住居の長辺が約2.8mと小型で、床に平石を敷詰めた敷石住居という特殊な家から、この土器はほぼ完全な形で出土したと云う。 高さ20.3cm・幅広部分14.5cmの土器は、両脇につく大きな耳状の装飾と胴体から耳にかけて施された粘土の隆帯及び列点で描かれた不思議な模様を持つ。

全国でこの土器のデザイン・文様に類似したものはなく、一体何を表し何を願って製作し、何目的に使用されたのであろうか? 出土遺物、石器の種類や出土量から、他谷縄文人は採集を主体とした食糧源に多くを依存していたと見られ、それだけに気象条件・天変地変の安全・平穏を一層祈願する必要があったと考えられる。 |

土偶

土偶

|

合計11点の土偶が出土したが、いずれも不完全で体の部分部分での出土であった。 写真左側は現存部で約27cmと大きく、右手左脚右足欠損以外はほぼ完形である。腕先と頭部にある孔に紐を通して、家の梁から吊るして使ったと見られ、体に描かれた溝には朱が残っていたと云う。

写真右側は頭部だけで約8cmもあることから、完形であれば30cm以上の大きな土偶と思われる。

叉物云いたげなこの土偶の表情からは、 |

丸石と石棒

丸石と石棒

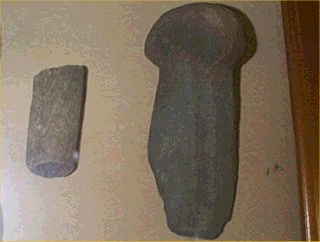

石棒

石棒

|

大きな石を立て、平らな石を敷いた祭壇が見つかっている。 この丸石はサッカーボールぐらいの大きさで、祭壇の中央に置かれ、石棒のような巨大な巨石は、丸石の両側に立てられていたと推測される。 丸石を伴う“配石遺構”として注目されたが、丸石を祀る信仰は八ヶ岳山麓から山梨県にかけて多く見られると云う。

|

円盤土製品 円盤土製品 |

土器のカケラを円く削り出したモノで、合計107点が検出された。 丸いものにこだわった他谷縄文人とは! 生活に必要なものであれば作るであろうが、土器の破片を再利用して済ませる程度の“丸いもの”とは何を意味していたのか? “丸いもの”が格別に必要であったかもしれない。 |

|---|

以下井戸尻式土器3点、新道式土器2点そして焼町式土器の順番に、石囲炉や埋甕炉として使われていた土器類を紹介する。 以下井戸尻式土器3点、新道式土器2点そして焼町式土器の順番に、石囲炉や埋甕炉として使われていた土器類を紹介する。

|

|

これらの土器は石囲炉もしくは埋甕炉として住居内で使われていた。 埋甕炉は住居入口を入った床下に正位或いは逆位で埋められ、上に石蓋を載せた炉も見つかっていると云う。 埋甕には子供の胎盤を埋め、多くの人に踏ませることで元気な子供が育つという風習があったとも云われている。

縄文中期後葉の土器には唐草文系土器が多く見られ、その分布は松本平から諏訪盆地、伊那谷から北アルプス山麓・安曇平にまで広がっていたことを物語っている。 |

精神世界を重んじ呪う当地の事情が推察される。

精神世界を重んじ呪う当地の事情が推察される。