長 野 県 北 相 木 村 の 栃 原 岩 陰 遺 跡

|

栃原岩陰遺跡は、群馬県鏡の山並みを水源とする相木川の右岸に南向きに開く、小規模な三つの岩陰からなる縄文早期の遺跡。正面には御座山が聳え立ち、遥か西方には八ヶ岳連峰を望む標高約960mの自然豊かな山間地にある。 昭和40年から10年間の長期間に、15回を数える発掘調査は大小の岩石が埋没していたり、岩陰内部の半分を占めるほど巨大な落盤もあり困難を極めたが、岩陰堆積物の層厚は約5.5mにも及び、余りにも豊かな出土品の質と量は将に縄文早期のタイムカプセルであったと云う。この間本遺跡の発掘調査には、考古学・人類学・地質学・古生物学・動物学など様々な専門家が参加し、当時の最新の科学的手法が取り入れられ、叉県内外の研究者・大学生・高校生をはじめ多数の参加者を動員した、開かれた発掘調査方式が取られたと云う。 異例尽くめの本遺跡は昭和61年に「国の史跡」に指定された。 |

遺跡現場Ⅰ

遺跡現場Ⅰ

遺跡現場Ⅱ

遺跡現場Ⅱ

|

現在は岩陰の幅・奥行き・高さは2~3mであるが、当時は幅・奥行きとも約8m、天井までの高さは約6mもあったと見られる。 岩陰住居は南向きで日当たりは良く、水源は正面を流れる相木川、周囲の山野は豊かな食糧源であり、岩のひさしは風雨を避ける屋根の役を果すなど、理想的な住環境はほぼ1,000年にわたって、“北相木縄文人”により利用され続けたと云う。

八ヶ岳の火山活動による大量の火山灰・溶岩などの噴出物は雪解けや雨水によって泥流となり、泥流により埋められた谷は再び川によって流路が開かれ、新たな侵蝕を受ける。 相木川沿いには大小200に迫る岩陰が存在していると云う。 |

発掘現場復元

発掘現場復元

発掘現場復元

発掘現場復元

人骨

人骨

|

発掘現場には、埋葬人骨や石囲炉が見られる。約1,000年にもわたる生活で生じる灰・炭などの堆積は生活空間を狭くし、やがて住居としての利用が困難となり、埋葬墓地として再利用されたと見られる。 岩陰の堆積物最上部からの埋葬人骨の出土はそのことを物語っている。 住居が手狭になった後、北相木縄文人は別の岩陰へ移り住んで行ったと考えられる。

埋葬された人骨は合計12体で、成人男女8体・幼児2体そして新生児2体からなり、ほとんどの成人遺体は、小さくかがんだ姿勢で折り曲げられた全長60~70cmぐらいの屈葬であったと云う。

人骨は下顎骨・上腕骨・大腿骨・頚骨など大きく頑丈な骨は原型を留め、特徴としては立体的顔付きで、幅が広く小作りな顔、腕や足を含め筋肉の付く部分の発達は強く、激しい労働を裏付けていると云う。

一方岩陰の内部には100基を超える炉跡が発見されたが、相木川の直径50cmぐらいの川原石を円形に石囲いしたもので、炉で間断なく、燃やされた跡の大量の灰・炭は岩陰内の至る所に残されていたと云う。

厚さ約5.5mの堆積層にはおよそ1,000年にも及ぶ衣・食・住の生活跡が凝縮され、将にタイムカプセルとして

|

発掘断層面

発掘断層面

白灰と炭

白灰と炭

|

写真の通り厚く堆積した白灰・炭・焼土などの互層が際立っている。 白い灰層は厚いところでは30cmほどもあり、この白灰層の中から出土する骨器・貝殻・各種骨など保存状態が極めて良好であったと云う。

大量の白灰層は木を燃やした灰が分解され・形成されたと云う。

一方炭には“放射性炭素14”が含まれ、植物遺体に含まれる“炭素14”の放射線を計測すれば、その植物が死んだ年代が分かると云う、年代測定の最良の物差しとして世界的に利用されている。 |

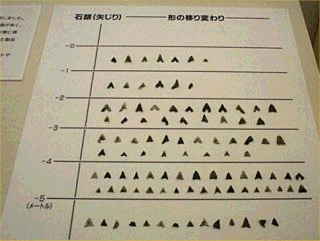

出土層位別の石鏃形状変化 出土層位別の石鏃形状変化

|

黒曜石がほとんどの石鏃は点数も多く、堆積層の下部から上部へ層位によって変化が見られるのは異例な大発見であったと云える。下部層では小形の三角鏃、上層部になると鍬形鏃や基部に抉れが入った大形の石鏃が多くなる。鳥類の出土状況は、堆積層の中部から下部にかけてヤマドリ・キジの出土量が増加するが、中部から下部へ石鏃が小形化するのと重なり、当時は弓矢による鳥類の狩猟が盛んであったことを裏付けている。 一方岩陰生活の後半期・上層部になると、シカ・イノシシのみを狩の対象とする傾向が見られ、石鏃もよりシャープに仕上げられている。 |

|---|

抱き石 抱き石 |

直径約30cm・厚さ約5cmの平は石の裏側に、写真の通り数本の肋骨が生体と同じ位置でこびりついていた。 遺体の上に直接載せられた石の表面に、白骨化した骨がそのまま残った状態であったと云う。 この“抱き石葬”は、死者の霊魂を封じ込めるため、呪いの意味が込められていると見られる。 |

|---|

貝類ほか

貝類ほか

貝製装身具

貝製装身具

|

本遺跡は海から遠く離れた山中に位置するにも拘わらず、ハイガイ・タカラガイ・ツノガイなど海産貝類製の装身具が出土している。 ハイガイは殻頂に丹念に孔が穿たれ、垂飾として使用されたと見られる。タカラガイは殻口部だけを用い、ツノガイは短く切られ管玉のように使われている。 装身具の中にはベンガラで染めた痕跡を残すものも確認されている。 出土した海産貝類は暖流系の種類が多く、太平洋岸地域・地形的には東海地方との交流・交易が考えられる。 |

骨針のうちで特に縫針は長さ3~5cm・太さ2mmぐらいの針状に仕上げ、現代の木綿針にも匹敵する精巧製品であり、叉細い線刻模様を施し、薄い骨の両側にノコギリ状の刻みを入れた装飾品など、骨器全体に見られる 穿孔・加工技術は想像を絶するほど精巧なものとして注目されたと云う。 穿孔・加工技術は想像を絶するほど精巧なものとして注目されたと云う。

これらの装飾的で繊細な骨角器には女性の感性が感じ取れる。

|

堆積遺物の中から考古資料として大変貴重で且つユニークな発見を、以下特筆する。

堆積遺物の中から考古資料として大変貴重で且つユニークな発見を、以下特筆する。 ヘラ状の刺突具は薄く板状に削った骨を使い、先を丸形やノミ状に整形したもので、基部に孔が空けられている例が多い。

ヘラ状の刺突具は薄く板状に削った骨を使い、先を丸形やノミ状に整形したもので、基部に孔が空けられている例が多い。

本遺跡は昭和58年・平成11年などその後も発掘調査が続けられ、縄文前期から中期・弥生・中世・近世に至る遺物が検出されていることから、8,000年余りの長期間にわたる生活の息吹が感じ取れる。

本遺跡は昭和58年・平成11年などその後も発掘調査が続けられ、縄文前期から中期・弥生・中世・近世に至る遺物が検出されていることから、8,000年余りの長期間にわたる生活の息吹が感じ取れる。