|

|

|

吉井貝塚は京浜急行線路の直ぐ脇にある崖の真上にあり、縄文早期後半(約7,000年前)から後期後半(約4,000年前)まで長期間に亘り集落を形成していたと見られる。

“縄文海進”が進み縄文早期後半から前期にかけて、海が平作川流域に沿って深く入り込み、市街地周辺は砂底の海で、わずかに岩磯が形成されていたと考えられている。 昭和35年から36年にかけて発掘調査が行われた結果、貝塚と共に数多くの土器・石器・骨角器などが出土したが、貝塚以外の遺構では竪穴住居址・炉址が各1基しか確認されたに過ぎず、破壊されてしまった可能性が高いと云う。 |

貝塚現場Ⅰ

貝塚現場Ⅰ

貝塚現場Ⅱ

貝塚現場Ⅱ

|

古久里浜湾を取巻くような場所にあり、この湾を望む小高い丘・広い台地上に集落を形成していた。 豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、豊富な漁労具・石鏃などの狩猟具や、貝層中の花粉分析によりシイ・タブなどの植物が確認されたことから、長期間にわたる安定居住を可能にしたことが判る。 |

貝層

貝層 マガキなど

マガキなど

上下に堆積する2つの貝層が見られ、上部が縄文中期末、下部が縄文早期後半のモノで、下部の貝層だけでも厚いところで約2mにも及び、早期の貝塚としては 全国的にも屈指の規模と云われている。 全国的にも屈指の規模と云われている。深く湾入した古久里浜湾は貝類の生息に適した環境を作り、湾奥部の干潟にはマガキ・ハイガイなど、湾中央部にはアサリ・サルボウ・スガイなどが生息していたことが分かっている。 縄文早期後半に進んだ干潟化が、中期後半にかけて海が大きく後退すると共に干潟が縮小していったという環境変化が読み取れる。 |

以下文字列にポインタをおくと、当時の漁法を知る上で貴重な漁労具に出会いますよ! 以下文字列にポインタをおくと、当時の漁法を知る上で貴重な漁労具に出会いますよ!  |

|

出土遺物の中で特に注目に値するのは各種漁労具で、当時の漁法を知る上で貴重な発見であり、県の史跡に指定された。 ペン先形骨角器、骨製釣針や尖頭器など縄文早期の漁労具は、個人漁が活動の中心であったことを物語っている。 一方縄文中期後半の貝層からは多量の土錘や石錘が出土し、集落の人口増大と共に、網漁による集団漁が必要となったと考えられる。 発見された魚骨は、マダイ・クロダイ・ブリ・スズキなど内湾から沖にかけて生息する魚類が主体を占めたと云う。 |

(イノシシ牙製首飾・貝輪など) (イノシシ牙製首飾・貝輪など)早期後半の貝層からは、貝や動物の骨角で作った装身具が多数出土し、イノシシ・サメの牙製首飾り、ツノガイを輪切りにして赤彩した管状製品、ハイガイを円盤状に整形した腕飾りなど吉井縄文人のオシャレ感覚が窺える。 オオツタノハガイの貝輪も出土し、この貝は伊豆諸島・南西諸島で採れるモノで、交易により当地にもたらされたと見られる。

又加工の痕跡はなかったが、マガキの殻の中で作られた

縄文海退が進んだ縄文後期後半以降になると、生活の中心も古久里浜湾を離れて行く。 |

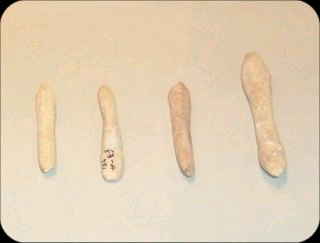

数本を横位に並べて柄に装着し、多頭の刺突具として使用されていたペン先形骨角器

数本を横位に並べて柄に装着し、多頭の刺突具として使用されていたペン先形骨角器