|

弥生時代の絵画土器は近畿地方をはじめ、山陽地方などでも数多く発見されている。

近畿地方の絵画土器は、奈良県田原本町の唐古・鍵遺跡・東大阪市の瓜生堂遺跡・茨木市の東奈良遺跡・大阪市の森小路遺跡・橿原市の坪井・大福遺跡などに代表される。

以下各々について写真を交えながら想い巡らしてみる。

水田農耕は食糧の安定確保とは裏腹に、天変地変によっては食糧難・飢饉に遭遇するなど生死にかかわる重大な生活局面を合わせ持っていた。 それだけに水田耕作にかかわる身近な生物、カエル・アメンボウ・水鳥・カマキリ・トンボ・亀・魚などが絵画モチーフに取り上げられ、豊穣祈願の対象として描かれ、ムラ祭りに供せられたと考えられる。 |

p>

絵画土器 絵画土器 |

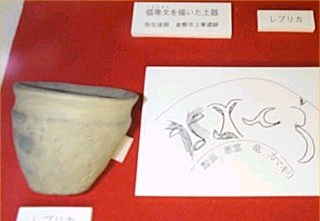

茨木市東奈良遺跡の絵画土器。 ハッキリと見えないがトンボ・魚・シカなどが描かれたいろいろな絵画土器。 稲作文明がもたらした経済・社会・政治的一大変革を後世に伝承しようとした祈願が絵画土器制作に込められていると云える。約600年間に及ぶ弥生時代は米作りと共に発展し、豊作を願う祭祀は今日の秋祭りに通じる。 |

|---|

|

家や高床式建物・倉庫、動物性蛋白源として不可欠なシカ・イノシシや狩猟には欠かせないイヌなどの動物、交通手段に使った舟、狩をしている様子や祭り事をしている様子など人々の暮らしに関係の深い出来事・事象が描かれている。 以下ご覧の通り、弥生時代を通じて当時の人々の生活に密着した様々な姿が絵画土器に再現されていることが分かる。

以下文字列にポインタをおくと、当時の人々の暮らしの一端に出会えますよ! 以下文字列にポインタをおくと、当時の人々の暮らしの一端に出会えますよ!  |

|

文字のない当時、日常のローカルなしゃべり言葉を絵で表現したと見られる。 |

絵画土器 絵画土器 |

倉敷市上東遺跡出土の思想を表現した絵画土器で、4コマを漫画風に線刻で表現し、入れ墨をした呪術者・悪霊・竜・カマキリと見られている。 呪術者が災いをもたらす悪霊を退治し、神である竜に祈り、その結果カマキリに象徴される豊穣と多産がもたらされるという願いが込められていると解釈されている。 |

|---|

|

災害・疾病・地域争いなどを伴い経済社会が複雑化し、食糧難にあえぎ、地域紛争に疲弊するほどに、思想・祈りに救いを求めた証と考えられる。 絵画土器を通じて弥生時代の変遷が読み取れる。 |