ウッドデッキの組み立て手順と図解

ウッドデッキの組み立ての手順を順に追ってご説明いたします。

今回はB(1.5坪)タイプで解説していきます。

※基礎工事(束石工事)は既に出来ているものとして進行いたします。

※関連ページはこちらを参照ください:基礎束石工事

ウッドデッキはこのような手順で組み立てていくようになります

土台大引の組み付け

↓

土台束の取り付け

↓

根太の取り付け

↓

柱の建て付け

↓

クロス(ラチス)の取り付け

↓

笠木の取り付け

↓

床張り

↓

ウッドデッキの完成

大凡ですが上記のような手順で組み立てがなされます。それでは個別に解説していきましょう。

<例としてB(1.5坪)タイプのウッドデッキで解説します>

土台大引の組み付け

上図のBタイプウッドデッキの場合で土台大引の土台伏せ図(土台大引の番付け)は下図のように割り振りがなされています。

事前に土台と大引には①から⑤までの番号が土台大引に割り振られて表示されています。坪数が大きければ部材点数も増えますので

番号割り振りも多くなります。それにはすべて部材点数に表記されます。

始めに土台と大引を組み立てます。順次に土台束を組み合わせながら進めることにもなるでしょう。

先ずは①の番付け土台に③の縦土台を差し込んでいきます。曲尺(尺金)で直角(芯墨を測る)を測りクサビを打ち込みます。

順次②、④と組み入れていきます。この外廻りを廻り土台と言い特に区別して言います。

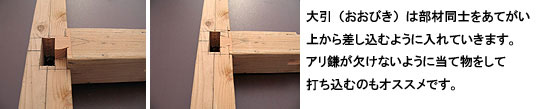

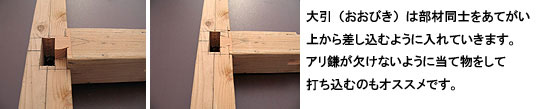

下記画像のように最後に⑤の大引を上から入れ込んでいきます。この加工はすべて出来ていますのでそのまま手順に添って組み立てていくだけで出来上がります。

土台②③と大引⑤を補助的に羽子板ボルトと言う金物を取り付けます。土台に大引を引き付ける役目を負います。

羽子板ボルト穴が土台側(土台②③)にあけてありますので差し入れましょう。羽子板ボルトは羽子板、ナット、座金、コーチボルトが一組になります。

土台と大引はすべて継ぎ手、仕口が加工されていますのですぐに組み付けが出来てしまいます。一番厄介な土台大引が

簡単にしかも卓越した技術で出来上がると言うことが組み立て式の特徴でもありまた魅力でもあります。

土台束の取り付け

土台束は土台大引と並行して進められる事が考えられます。土台大引をすべて組み上げてから一つ一つ土台束を差し込んでいくことも出来ますし

土台①に始めから土台束を付けておきながら土台③を差し入れて且つ土台束も並行して進めていくことでも良いでしょう。どちらでも或いは両方を組み合わせながら

組みつけられて一向に構いません。土台束も先端がホゾ差しになっていますのでホゾ穴に差し込むようになります。ビス止めをしますが補助的なものと考えて良いでしょう。

土台束は標準長さが500mmに設定しています。通常は土台束の長さをカットしながらウッドデッキの必要床高さを確保していきます。

ウッドデッキの床高さが決められており土台束の長さをこのくらいの長さにカットをご希望ありましたら事前に工場でカットしてお届けしていますので

ご利用ください。土台束の長さが出来ているとそのまま組み入れるだけですので非常に簡単に組み上がることになります。

根太の取り付け

根太取り付けは土台大引に既に根太掘りがされています。根太も長さが出来ていますのでそのまま入れ込んでいくだけで

根太施工が出来てしまいます。

根太掘りに根太を入れ込みましたら附属のビス又は釘で止めます。

土台大引と土台束及び根太が組み上がりました。この軸組みを下廻り(床伏せ)と言います。

本来はここまでの施工は非常に大変な作業なのです。一から材料を手配して墨付けして加工するとなると

何日もかかることでしょう。或いは失敗して材料を無駄にしてしまうこともあるでしょう。でも、弊社の組み立て式ウッドデッキであればすべて出来ていますので手馴れた方なら

1時間もかからないで組み立てが出来てしまいます。それも伝統軸組工法の卓越した技術で組み立てられますので堅牢なウッドデッキが出来上がります。

これが組み立て式ウッドデッキの大きな魅力になっています。

柱の建て付け

柱は既にホゾ差し(平ホゾ、扇型短ホゾなど)が出来ています。土台大引側にはホゾ穴が加工されていますので

差し入れるだけで柱建てが出来上がります。柱建てには下記写真1番目のように土台大引側にはホゾ穴があいています。曲尺(尺金)で土台と大引の

直角を測っています。2番目が平ホゾ差しの仕口で3番目が扇型短ホゾの仕口を持った加工がされています。

すべての柱は土台大引側も含めホゾ差し及びホゾ穴が加工されていますのでそのまま建て込む事ができます。

クロスの取り付け

クロスは一辺が長くなっていますので柱の垂直を確認(測定)しながらカットする作業をおこないます。

この部分で柱の垂直の微調整を致す事ができる巧みな細工です。

クロスを柱にあてがいクロスの余分な突起を測りカットします。クロスの背側にはビス穴がされていますので附属の

ビスで止められればクロスの建て込みが出来上がります。土台大引側に付く方は既に角度がきちんと加工されていますので

そのままあてがってOKです。バッテンに組み合わされればクロスの出来上がりです。

ラチスの取り付け

ラチスは既に土台大引及び柱と笠木にはラチス用の溝加工がされていますのでその溝にラチスを差し込みます。

更に土台大引の溝には排水口が設けられている細かい仕様がなされています。

1枚目が柱と土台大引にラチス溝加工がされているところです。右側に排水口が見られます。

2枚目はラチスを差し込んでいるところです。3枚目がラチスを納めてラチス押縁材を廻して完成されたところです。

笠木の取り付け

笠木は隅柱の部分にくる留加工や長さなどすべてが出来ています。そのまま取り付けられることができます。

1枚目写真が留加工されているところです。2枚目の写真はクロス仕様の笠木納まりで同じく3枚目も

クロスと隅柱と笠木の納まりを見ています。4枚目がラチス仕様の笠木納まりになります。

ここまででウッドデッキの下廻り(床伏せ)と上物(柱やクロス、ラチス、笠木など)が組み上がった事になります。

上物もすべて加工されていますので施工説明書に添って組み立てていくだけです。この加工がすべて施されていますので誰でも簡単に組み上げることができるのです。

それでは、最後に床板の張り方をご紹介いたします。

床張り

床板張りは根太という横架材に釘又はビスを打ち付けて固定します。通常根太間隔は1尺(303mm)間になっており

床板の厚みも8分(標準グレードと総栗造りグレードは24mm:燻煙グレードは40mm))ありますので充分な耐加重構造になっています。

床板は面取り加工されています。また、スペンサーが附属されていますのでこのスペンサーを

利用しながら均等な排水隅間を設けながら張っていくことができます。

ここまでの作業でウッドデッキは完成いたします。

この他にオプションのウッドドアや昇降用のステップを

設けたり又は、パーゴラ仕様を追加したりといろいろなお客様のアイデアを叶えることができます。ウッドデッキを組み立てる上での基本作業は

上記の流れです。これらのすべての加工がなされてお届けされますので初めての方でも簡単に綺麗にしかも堅牢に組み立てることが出来るのです。

.jpg) | 〒983-0833 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台4丁目2番2号 |

| | TEL 022-257-4603 FAX 022-295-6543 |

| 亘理工場 | 〒989-2331 | 宮城県亘理郡亘理町吉田字大沢61番10号 |

| | TEL 0223-32-1310 FAX 0223-32-1310 |