原曲は、いわずとしれた「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 ニ短調 BWV 1004」の第5曲(終曲)です。

「シャコンヌ」とは、繰り返される低音主題(オスティナート・バス)に基づく変奏曲の様式(パッサカリア)による舞曲であり、今回のメインであるブラームス作曲「交響曲第4番」の終楽章(第4楽章)が同じ形式によるものであることに基づく選曲です。

ということで、少しそこら辺の話題をまとめてみたいと思います。

ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685〜1750)

ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685〜1750)

1.バッハの「シャコンヌ」の成り立ち

上にも書いたように、この「シャコンヌ」は、「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 ニ短調 BWV 1004」の第5曲(終曲)です。

この「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ」は、3曲の「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ」と、同じく3曲の「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ」がセットとなった6曲の中の1つです。

これら6曲は、バッハ35歳の1720年に作曲されています。同じころに、同様の「無伴奏」である「無伴奏チェロ組曲」(BWV 1007〜1012)、「無伴奏フルートのためのパルティータ」(BWV 1013)も作曲されています。

この頃のバッハはケーテンの宮廷楽長であり、これらの曲はケーテンやドレスデンの楽団の名手のために書かれたようです。いわゆる「世俗曲」です(「宗教音楽」に対するものという意味で)。

それにもかかわらず、この曲が一種の深い「精神性」や「崇高性」や「孤独感」を帯びているのは、この年バッハは1人目の妻マリア・バルバラ(1684〜1720、バッハの又従姉で1歳年上)を亡くしていることから、妻のために神に捧げて祈る気持ちも込められているのかもしれません。

2.シャコンヌとは

6曲ある「無伴奏ヴァイオリン」のためのソナタ、パルティータのうち、3曲の「ソナタ」が、「緩―急―緩―急」のいわゆる「教会ソナタ」形式(4楽章構成)であるの対して、3曲の「パルティータ」は、イタリア語の「分ける:partire」の過去分詞形(分けられたもの)を語源とするもので、「曲集」「組曲」といった意味で用いられたようです。舞曲を自由に組合せた「組曲」の形式であり、第1番は8曲、第3番は7曲で構成されています。

「パルティータ第2番・ニ短調 BWV 1004」は5曲の「舞曲」を集めた組曲としての構成です

5曲は、曲の大きさがアンバランスです。私の持っているミルシテインの演奏では

第1曲「アルマンド」 4:05

第2曲「クーラント」 3:33

第3曲「サラバンド」 4:01

第4曲「ジーク」 4:13

第5曲「シャコンヌ」 13:56

と、全体の約半分を「第5曲:シャコンヌ」が占めています。

それだけ、この中でも「シャコンヌ」に思い入れが大きかったのでしょうか。

「シャコンヌ」(イタリア語では「チャコーナ」)とは、もともとゆっくりした3拍子の舞曲で、新大陸由来とも言われており、ヨーロッパにはスペイン経由で広がったようです。

「シャコンヌ」は舞曲の種類であり、4小節または8小節単位の和声進行または低音主題(オスティナート・バス)を繰り返しながらその上に旋律を乗せる様式で、音楽形式としての「パッサカリア」と混同されて、次第に区別がなくなって行ったようです。

ブラームスは、交響曲第4番の終楽章に用いる以前に、初期の管弦楽曲である「ハイドンの主題による変奏曲」の最終変奏に「パッサカリア」様式を用いています。この曲では、「ハイドンの主題」(実は「聖アントニー・コラール」)に合わせた「5小節」の低音主題(オスティナート・バス)となっています。

3.バッハの「シャコンヌ」の構成

バッハの「シャコンヌ」も、様式としての「パッサカリア」と呼んだ方がよいようです。

このシャコンヌでは、冒頭に提示される4小節の低音主題が、ニ短調の前半部分で32回、中間部の二長調では19回、後半のニ短調の部分では12回繰り返して変奏されます。

音楽的には「8小節で1つのフレーズ」としてとらえるのが適切かもしれませんが、

・第1部(ニ短調)部分が全部で 4小節 × 33 = 132小節なので、「8」では割り切れない。

・中間部(第2部:ニ長調)部分も全部で 4小節 × 19 = 76小節なので、「8」では割り切れない。

ことから、8小節単位ではなく「4小節単位」で構成を見て行くことにしましょう。

いちいち「第○変奏」とか「○小節目」というのも面倒なので、

・最初の4小節の主題提示を「A-0」

・次の5小節目以降、4小節単位に「A-1〜32」

・中間部でニ長調に転じてから、4小節単位に「B-1〜19」

・再度ニ短調に転調してから、4小節単位に「C-1〜12」

と付番することにします。(詳細は下記の表を参照ください)

低音主題(オスティナート・バス)は、D→Aに下降するテトラコードとしての4小節が繰り返されます。このテトラコードの4度の分割のしかたは途中でいくつかに変形し、繰り返しによる単調さを避けています。その意味では「オスティナート・バス」(しつこい、執拗な低音)とはいえないのかもしれません。

なお、冒頭主題は2拍目から始まり、5小節目の1拍目までの「アウフタクトの主題」なのですが、途中から「4小節」という基本的なパターンになります。

そのため、学校で習う「楽典」(音楽理論)からすると、全曲の最終小節は「1拍目」で終止するはずなのですが、楽譜上は「3拍」の「フル1小節」です。なので、最後の「第12変奏」は「5小節」になっていますが、この最終小節を「1拍目のフェルマータ」と解釈すると、すべて「4小節単位の繰り返し」であると解釈できます。

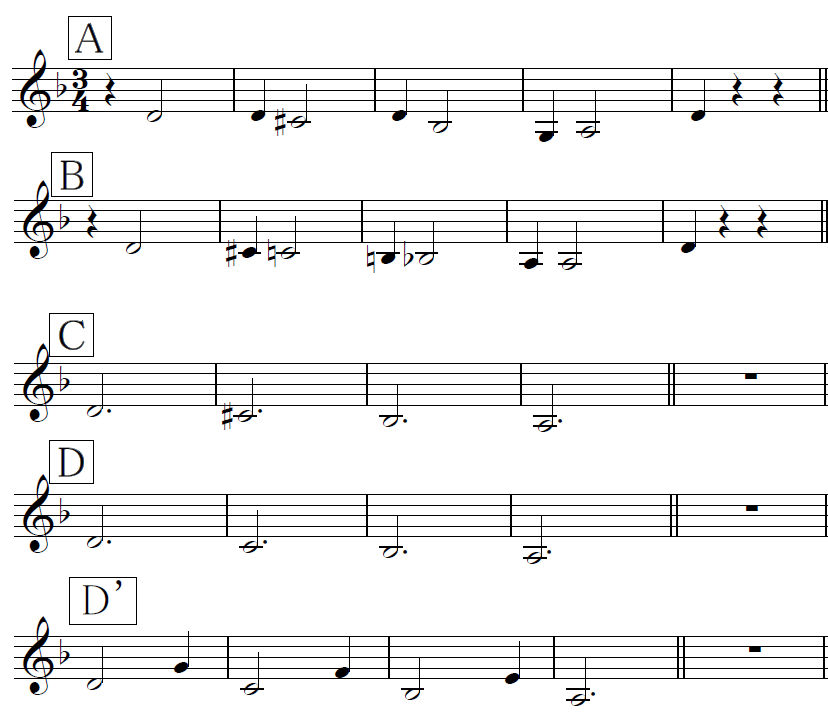

パターンA:冒頭4小節で提示されるニ短調(D-moll)の主題における低音主題は下記のとおりです。

「最初に提示されるパターン」でありながら、基本となる「単純進行」(パターンD)に対して「ひっかけの倚音(いおん)付き」になっています。

パターンB:これが、A-4、A-5では下記のように変化します。

音の変化が「半音階進行」になります。

パターンC:パターンAを小節単位にして単純化したもの。

「和声的短音階」の下降形。

パターンD:パターンBを小節単位にして単純化したもの。これが本来の「基本形」と考えられます。

「自然短音階」の下降形。

パターンD’:パターンDの変形として、各小節の3拍目に次の小節に移るための「ドミナント」を追加したもの。

A-22 からは、アルペジオだけで演奏され、低音主題というよりは和声の動きに焦点が当てられます。

A-32 が D 音で終止すると、そこからニ長調(D-dur)に転調します。

中間部(B-1 〜)では、ニ長調となることにより、低音主題も長調の動きとなります。

パターンE:ニ長調の主音Dから属音Aまで下降する「長音階」。

パターンF:Cis を C に替えることで、和声の進行を

D → D7 → G(→ Em または E7) → A7

に変えています。

B-18 からはアルペジオで、ここも低音主題は不明確で全体の和声の変化に焦点が当てられます。

そして B-19 の後、D音に終止して、そこからニ短調に戻ります。

ニ短調に戻った第3部は、高声部によるモノローグ的な動きが主体となり、低音主題はほとんど省略されています。しいて言えば「パターンD」の最もシンプルな基本形が繰り返されているとみることができます。

C-6からは「移弦」による「持続音」と「変化音」の声部の交錯となり、中音声部の半音階が特徴的です。

ここでも低音主題は基本形の「パターンD」です。

C-9からは3連符のアルペジオによる高速パッセージ、C-10は同じく3連符の音階的パッセージで、最後の大きなスケールを経て、第11、12変奏で全体の主題が再現し全曲のコーダを形成します。

全曲の構成を表にすると下記のようになります。比較のため、あとに出て来るブゾーニ編曲のピアノ版も記載しています。

| 部分 | 低音主題 | オリジナル(無伴奏ヴァイオリン) | ブゾーニ編曲ピアノ版 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1部 ニ短調 | A-0 | パターンA | 主題の提示 | |

| A-1 | パターンA | ↓ | ||

| A-2 | パターンA | 付点付きの旋律(1) | ||

| A-3 | パターンA | ↓ | ||

| A-4 | パターンB | 付点付きの旋律(2) | ||

| A-5 | パターンB | ↓ | ||

| A-6 | パターンA | 八分音符の音階的な動き | 和声の伴奏を追加 | |

| A-7 | パターンA | その十六分音符化 | ↓ | |

| A-8 | パターンB | 八分音符のアルペジオ的な動き | 旋律に和声を追加 | |

| A-9 | パターンB | その十六分音符化 | A-8の音形(八分音符)を追加 | |

| A-10 | パターンC | 十六分音符の動き | 和声の伴奏を追加 | |

| A-11 | パターンC | ↓ | ↓ | |

| A-12 | パターンD | 十六分音符の下降音形 | ||

| A-13 | パターンD’ | 十六分音符の上行アルペジオ | ||

| A-14 | パターンD’ | コード弾ききり | ||

| A-15 | パターンD’ | コード弾ききりとアルペジオ | ||

| A-16 | パターンD’ | 速い下降音階的な動き | ||

| A-17 | パターンD’ | 速い上行音階的な動き | ||

| A-18 | パターンD’ | 超高速スケール | スケールに1小節追加 | |

| A-19 | パターンD | アルペジオ的な動き | ||

| A-20 | パターンB | 下降アルペジオ的な動き | この後に4小節追加(A-20の繰返し) | |

| A-21 | パターンD | 速い変則リズムの動き | ||

| A-22 | パターンD | アルペジオ | ||

| A-23 | パターンD | ↓ | ||

| A-24 | パターンD | ↓ | ||

| A-25 | パターンD | ↓ | ||

| A-26 | − | ↓ | ||

| A-27 | − | ↓(低声部の半音階的上行) | ||

| A-28 | − | ↓(低声部の半音階的下行) | ||

| A-29 | パターンD | ↓ | ||

| A-30 | パターンD’ | 超高速スケール | ||

| A-31 | パターンA | 冒頭主題の再現 | ||

| A-32 | − | ↓(上声部の半音階的下行) | ||

| 中間部 ニ長調 | B-1 | パターンE | 長調主題の提示 | |

| B-2 | パターンE | ↓ | ||

| B-3 | パターンE | 八分音符の旋律 | ||

| B-4 | パターンE | 中声部に八分音符の旋律 | ||

| B-5 | パターンE | 音階的動きとコード | ||

| B-6 | パターンE | アルペジオ的動き | 長調主題を重ねる | |

| B-7 | パターンE | ↓ | ↓ | |

| B-8 | パターンE | アルペジオ的動き(高声部A音中心) | A音の繰り返しを追加 | |

| B-9 | パターンE | アルペジオ的動き(中声部A音中心) | ↓ | |

| B-10 | パターンE | アルペジオ的動き(低声部A音中心) | ||

| B-11 | パターンF | アルペジオ的動き(低声部D音中心) | ||

| B-12 | パターンE | 長調主題の変奏 | 細かい動きの対旋律を追加 | |

| B-13 | パターンE | ↓ | ↓ | |

| B-14 | パターンF | 長調主題に基づくコラール | 3連符の低音の動きを追加 | |

| B-15 | パターンF | ↓ | ||

| B-16 | パターンF | ↓ | アルペジオ伴奏を追加 | |

| B-17 | パターンF | ↓ | ↓ | |

| B-18 | − | アルペジオ(低声部の音階的動き) | ||

| B-19 | − | ↓ | ||

| 第3部 ニ短調 | C-1 | パターンD | 回想するような経過句的主題 | |

| C-2 | パターンD | アルペジオによる冒頭主題の再現 | ||

| C-3 | パターンD | ↓(D-Cis-D の反復) | ||

| C-4 | パターンD | ↓ | ||

| C-5 | パターンD’ | 上行音階 | ||

| C-6 | パターンD | 移弦による音階的な動き | ||

| C-7 | パターンD | 移弦による半音階的な動き | ||

| C-8 | パターンD | 移弦による低声部の音階的な動き | ||

| C-9 | パターンD | 3連符による高速アルペジオ | 和声伴奏の追加 | |

| C-10 | パターンD | 3連符による高速の音階的な動き | 2連符の低音伴奏を追加 | |

| C-11 | パターンA | 冒頭主題の再現 | ||

| C-12 | − | ↓ 単音Dで終止 | ニ短調で終止 | |

4.「シャコンヌ」の演奏の変遷

4.1 原曲

バッハの「シャコンヌ」は、原曲は無伴奏の独奏ヴァイオリンによって演奏される曲です。

ヴァイオリン1挺でどこまでの音楽を演奏できるか、という極限を追求したものなのでしょう。

代表的な現代楽器での演奏として五嶋みどりさんの演奏の映像付きの演奏。

バッハがこの曲を作曲した当時仕事をしていたケーテン宮廷のあったケーテン城で収録した「ソナタとパルティータ」全曲の一部です。

ペリオド楽器を使った演奏としてオランダ・バッハ協会の佐藤俊介さんの映像付きの演奏。

4.2 ロマン派の時代

ところが、バッハを復活・蘇演させたメンデルスゾーンなどの「ロマン派」の時代には、それは単なる「練習曲」とみなされ、伴奏がないイコール不完全とみなされました。

そのため、メンデルスゾーンは、1840年にヴァイオリン奏者のフェルディナント・ダーフィット(メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の初演者)とこの「シャコンヌ」を蘇演するにあたって、ピアノ伴奏を追加しています。その楽譜は出版もされています。

さらに、この演奏を聞いたシューマンはそのバッハ演奏様式を高く評価して、自身もソナタとパルティータ全6曲にピアノ伴奏を付けて出版しています(1854年)。

いずれも、原曲にない和声や対旋律をピアノ伴奏に追加しています。

シューマンとメンデルスゾーンを比較するという企画もありました。

4.3 ピアノへの編曲

さらには、この曲をピアノやオーケストラでも演奏したいということで、さまざまな編曲がなされます。

ブラームスは、1879年に、右手を故障したクララ・シューマンのために、左手だけで演奏できるように編曲しています(「5つの練習曲」Anh. Ia/1 の第5曲として出版)。ブラームスらしく、つつましく原曲をほぼ忠実にピアノに移していて、地味ながら味わい深い仕上がりです。

私は、この編曲の存在を、舘野泉氏が左手のピアニストとして活動を再開するテレビのドキュメントで知りました。舘野泉氏は、この曲に出会って、左手でしか表現できない音楽があることに気づき、再スタートを決意したとのことでした。

その意味で、それは音楽とは何か、演奏するとはどういうことかという、私にとっての原点を再認識するものでもあったことを記憶しています。

ブラームスによる左手のピアノのための編曲:舘野泉氏の演奏(ライブ)

ブラームスによる左手のピアノのための編曲:舘野泉氏の演奏(CD録音)

その他にもいろいろなピアノ編曲があるようですが、最も有名なのが、ヴィルトゥオーゾ・ピアニストで作曲家でもあったフェルッチョ・ブゾーニ(1866〜1924)が編曲したものでしょう。

1894年ごろの編曲のようであり、時代を反映して、強弱や音域を大幅に拡大して絢爛豪華に、悪く言えば「派手」に「盛って」作り上げています。

ヴァイオリン独奏では単声部で書かれているところに低音主題や和声を追加し、ところどころには「高声部の主題」や伴奏音形を追加しています。

よくよく聞いてみると、A-12 と A-13 の間に変奏を1つ(4小節分)追加するとともに、(A-18)の広範囲にわたる大規模なスケールに対しては次の変奏に円滑につながるように1小節追加しています。

名人ピアニストがこぞって取り上げており、この曲の人気拡大に大きく貢献したようです。

ブラームスの編曲とは好対照をなす編曲であり、好き嫌いがわかれるところでしょう。

(注)ブラームスとブゾーニの編曲では、中間部(ニ長調に転調)の4小節目(B-1 の4小節目)の3拍目裏の八分音符が「Fis」(嬰へ)になっています。原曲では「A」(イ音)なので、なぜ変更したのか不明です。

下記のラフ編曲のオーケストラ版も「Fis」(嬰へ)なので、この頃流布されていた楽譜がそうなっていたのかもしれません。

その頃(19世紀後半)には、旧バッハ全集の出版が行われていましたので、ひょっとすると旧全集ではそうなっていたのでしょうか。バッハ没後100周年の1850年に、シューマンらによって「バッハ協会」が設立され、約50年かけてバッハの全作品の出版が行われました。そこではできるだけオリジナルを尊重するという「原典主義」が採用されていたようです。

旧バッハ全集の刊行は 1851年に始まり、ブラームスは刊行のたびに全巻を入手していたようですが、それは第1巻(教会カンタータ)をクララ・シューマンから贈られたことから始まったようです。

旧バッハ全集の「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」BWV 1001〜1006 が刊行されたのは1879年のようです。まさしくブラームスがこの曲を左手用に編曲してクララに贈った年ですから、ブラームスは旧全集の楽譜を見ていたのだと思います

なお、ヨアヒム・ラフが管弦楽版に編曲したのが 1873年頃、ブゾーニがピアノ版に編曲したのが 1894年頃ですから、必ずしも「旧バッハ全集」ということではないのかもしれません。

4.4 管弦楽への編曲

オーケストラ向けには、今日通常演奏されるものとしては、スイス/ドイツの作曲家であるヨアヒム・ラフ(1822〜1882)が1873年に編曲したものがありますが、単に音を移し替えただけ程度の面白みのない編曲なのであまり演奏されません。

小澤征爾氏が積極的に取り上げたことで有名になった斎藤秀雄編曲があります。ブゾーニの編曲したピアノ版を下敷きにしてオーケストラ用に編曲しています。その意味で「聴き映えのする」編曲になっていると思います。

ブゾーニの楽譜と比較して聴いてみると面白いです。

斎藤秀雄編曲(管弦楽)、小澤征爾/サイトウキネンオーケストラによる演奏

なお、この編曲では、全曲の最後の終止では、ニ短調がニ長調の主和音で終わります。これはバロック音楽ではよく行われる「ピカルディ終止」または「バロック終止」と呼ばれるもので、その当時の人の耳には「短調」の主和音では終止感・解決感が弱いと感じられたことによるものとのことです。

そして、指揮者ストコフスキーが編曲したものもあります。意表をついて弱音で始まる「抒情的」な編曲です。

比較的原曲に忠実に編曲されていますが(その意味で「ストコフスキーらしさ」はあまりない)、最後に原曲通り最強音で終わった後に、冒頭の低弦による主題提示の部分と第3部の冒頭のモノローグを回想する最弱音のコーダが追加されていて印象的です。なかなか面白い編曲だと思います。

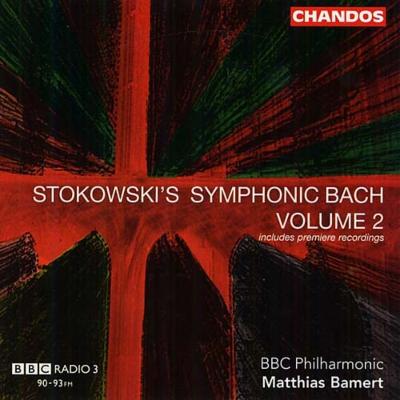

ストコフスキー編曲(管弦楽)、新しいところでマティアス・バーメルト指揮BBCフィルハーモニー交響楽団による演奏

5.バッハ「シャコンヌ」編曲版の楽譜と音源

上にあげたいろいろな編曲の楽譜は、IMSLPサイトからダウンロードできます。

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 BWV 1004 全曲(新バッハ全集、ベーレンライター版)

第5曲「シャコンヌ」は p-6(印刷されたページでは p-35)。

ヨアヒム・ラフ編曲(管弦楽)スコア

上の説明に、とりあえず聴いてみるための YouTube 音源のリンクを挙げておきましたが、じっくり聴いてみたい方には下記の音源があります。

まずは、ブラームスによる左手用のピアノ編曲。舘野泉氏の演奏で。

「シャコンヌ」以外にも、舘野泉氏に献呈された間宮芳生氏の「風のしるし・オッフェルトリウム」や、スクリャービン、フランク・ブリッジの左手のためのピアノ曲が収められています。

次に、ブゾーニ編曲のピアノ版。ファジル・サイの演奏で。

管弦楽編曲では、まずヨアヒム・ラフによる編曲。

ヨアヒム・ラフ編曲管弦楽版:レナード・スラトキン指揮BBCフィルハーモニック管弦楽団

ヨアヒム・ラフ編曲管弦楽版:レナード・スラトキン指揮BBCフィルハーモニック管弦楽団

次に、レオポルド・ストコフスキーによる編曲。

ストコフスキー編曲管弦楽版:ストコフスキー指揮ロンドン交響楽団

ストコフスキー編曲管弦楽版:ストコフスキー指揮ロンドン交響楽団

ストコフスキー編曲管弦楽版:バーメルト指揮BBCフルハーモニー管弦楽団

ストコフスキー編曲管弦楽版:バーメルト指揮BBCフルハーモニー管弦楽団

斎藤秀雄氏による編曲。