名前が有名な割には、ドヴォルザークに関する情報は意外に少ないものです。

ドヴォルザークについて書いた普及書は少ないのですが、その中にあって音楽の友社・作曲家・人と音楽シリーズのひとつ内藤久子・著「ドヴォルジャーク (作曲家・人と作品)

ということで、本当に取るに足らない、どうでもよい情報ですが・・・。

1.ドヴォルザーク/交響曲第6番

ドヴォルザークは、2008年秋の演奏会でも交響曲第8番を取り上げています。そのときにも、ドヴォルザークについては何も書けませんでした。

名前が有名な割には、ドヴォルザークに関する情報は意外に少ないものです。

ドヴォルザークについて書いた普及書は少ないのですが、その中にあって音楽の友社・作曲家・人と音楽シリーズのひとつ内藤久子・著「ドヴォルジャーク (作曲家・人と作品)」(音楽の友社、\1,260)は、数少ない一般向けの本です。この際、少し詳しく知りたいと思う方は、手にとってみてはいかがでしょうか。

ここで、基本的な事実をいくつか確認してみましょう。

(1)ドヴォルザークとマーラーの年齢差

質問です。ドヴォルザークとマーラーは、何歳違いでしょうか。

ドヴォルザークの生没年は1841〜1904年。つまり、マーラー(1860〜1911)の19歳年上です。これを大きいと見るか、小さいとみるか・・・。没年は7年しか違わないので、ほぼ同じ時代を生きていた、といってもよいでしょう。

マーラーの交響曲第1番は1888年作曲、ドヴォルザークの交響曲第6番は1880年作曲。その差はわずか8年です。

ドヴォルザークの交響曲第8番は1890年作曲、第9番(新世界)にいたっては1893年作曲です。マーラーの交響曲第2番「復活」や第3番は1896年に作曲されていますので、ドヴォルザークの交響曲第8番、第9番(新世界)は、マーラーの交響曲第1〜3番とはほぼ同時代の交響曲なのですね。

ちなみに、ドヴォルザークは1892年から1895年にかけて、ニューヨークのナショナル音楽院の院長として渡米しています。

一方、マーラーは、1907年にウィーン宮廷歌劇場を辞した後、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場の指揮者として渡米し、死の年1911年までニューヨークとヨーロッパを半々で暮らしています。アメリカ・ニューヨークでの活動の点では、ドヴォルザークの方が先輩だったわけです。

(2)ドヴォルザークとブラームスの同時代性

ドヴォルザークは、ブラームスに認められウィーン音楽界に迎えられたり出版社を紹介されたりしましたので、ブラームス(1833〜1897)は「先生」もしくは「先輩」にあたるわけですが、その差はたった8歳です。

ブラームスは交響曲に関しては晩成だったため、ドヴォルザークは最初の交響曲第1番「ズロニツェの鐘」は1865年に作曲されている(ただし発見されたのは没後の1923年)のに対して、ブラームスの交響曲第1番は1876年完成ですので、交響曲の完成に関してはドヴォルザークの方が10年以上先行していたわけです。今回の演奏曲に関しても、ドヴォルザークの交響曲第6番が1880年作曲なのに対して、ブラームスの交響曲第2番は1877年作曲で、たった3年の違いです。まあ、ほぼ同時期といってよいでしょう。

そんな時代だったわけですね。

ちなみに、第63回定期のオープニングで演奏するドヴォルザークの「スラブ舞曲Op.46」は、ブラームスに紹介された出版社ジムロックが、ブラームスの「ハンガリー舞曲」(オリジナルはピアノ連弾曲)に相当するピアノ連弾曲を所望したことにより作曲されたものです。「スラブ舞曲」もオリジナルはピアノ連弾曲で、オーケストラ曲はこれをドヴォルザーク自身が管弦楽編曲したものです。

さらに言えば、ブラームスの「ハンガリー舞曲」の管弦楽編曲の一部は、ドヴォルザークが担当しています。(第60回定期でのアンコール曲「ハンガリー舞曲第17番」はドヴォルザーク編曲でしたね)

(3)ドヴォルザークの「フリアント」

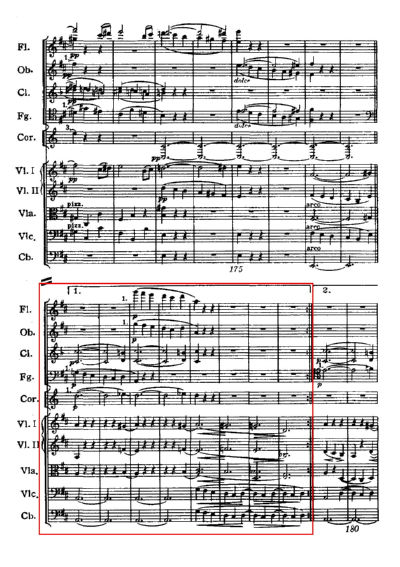

ドヴォルザークが、交響曲第6番の第3楽章や、スラブ舞曲第1番で使っているリズムは、チェコの民族舞曲である「フリアント」です。

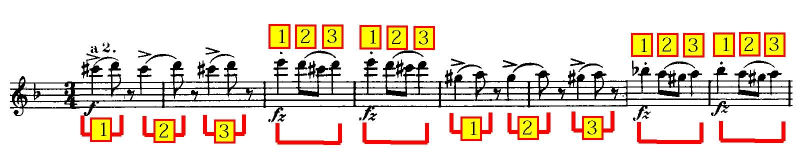

これは、速い3拍子ですが、いわゆる「ヘミオラ」(2拍ひとまとまりで、2小節で大きな3拍子となる)と速い3拍子が頻繁(2小節ごと)に交代する(2+2+2+3+3)、なかなか緊迫感あふれて躍動的なリズムです。日本人にはなかなかとっつきにくいリズムですが、どうやらチェコ人には体に染み付いたリズムのようです。(譜例1参照)

譜例1:ドヴォルザーク/交響曲第6番・第3楽章テーマ

今回演奏する「スラブ舞曲第1番」(第1集・作品46の第1番)も同じくフリアントです(譜例2)。スラブ舞曲の中では、第8番(第1集・作品46の第8番)もフリアントです(譜例3)。

譜例2:ドヴォルザーク/スラブ舞曲第1番テーマ

譜例3:ドヴォルザーク/スラブ舞曲第8番テーマ

ドヴォルザークの交響曲の第3楽章では、通常のスケルツォとは違った、この民族舞曲「フリアント」の要素が混じったものが多いようです。このあたりが、ドヴォルザークが「国民学派」と呼ばれる所以なのでしょう。

この交響曲第6番で用いたのが最初のようですが、続く交響曲第7番の第3楽章も6/4拍子ではありますが、リズム的には「フリアント」です(1小節が、「2+2+2」になったり「3+3」になったり変幻自在)。

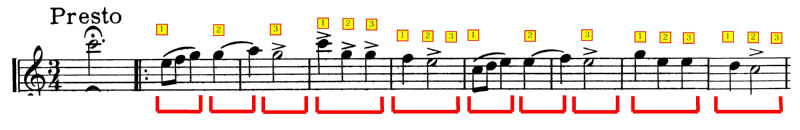

有名な第9番(新世界より)でも、主旋律の裏で半音階的に下降して来る対旋律は「フリアント」のリズムです。このリズムの「表拍」と「裏拍」とが絡み合うので、体にリズムが染み付いていないと空中分解を起こしそうになります。しかも、主旋律自体が頭の音を欠くフェイント戦法で来ますので、なおさらです。(譜例4参照)

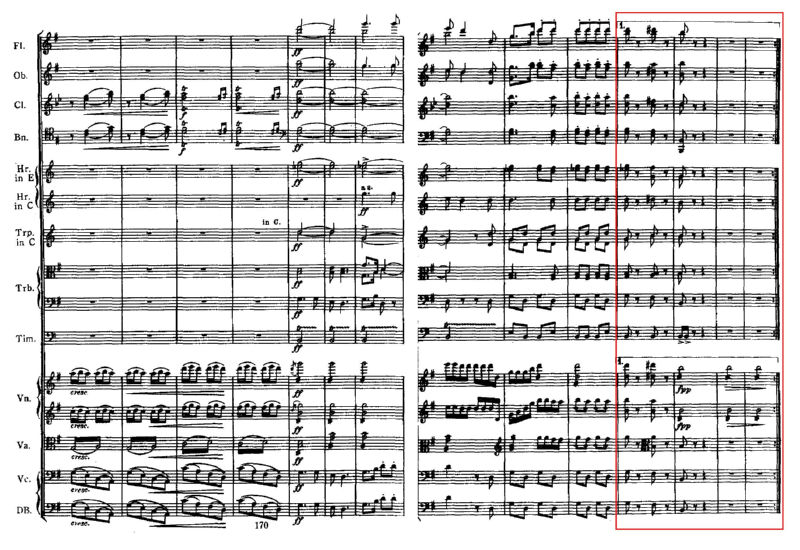

譜例4:ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」第3楽章

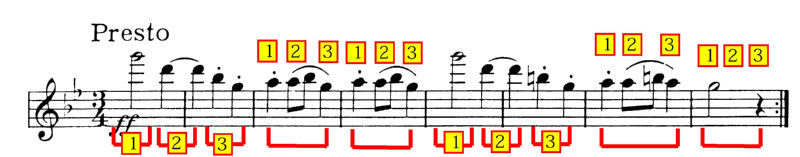

また、交響曲第8番の第3楽章のトリオは、表向きには普通の優雅な民謡風ですが、裏のリズムパートは「フリアント」の2小節単位の3拍子だと思うのです。優雅なメロディに対比させたちょっと緊張感のある引っ掛けリズム、という捉え方もできますが、ドヴォルザークが意図したのは、もっとゆったりした大きな3拍子だったのではないでしょうか。大きな3拍子のリズムと考えると、このリズムパターンも優雅なものに聴こえます。(譜例5がオリジナル、譜例6はその3/8拍子のリズム2小節分を3/4拍子1小節に書き直したもの)

譜例5:ドヴォルザーク/交響曲第8番・第3楽章トリオ

譜例6:ドヴォルザーク/交響曲第8番・第3楽章トリオのリズム書き直し

(4)ドヴォルザークのふるさと 〜ボヘミアのプラハ

残念ながら、私はチェコに行ったことはありません。プラハは、古い町並みがそのまま残っているとのことなので、いつか訪れてみたいと思っていますが・・・。

横浜フィル仲間の旅行記を見て、いつしか行ってみたいという夢を膨らませています・・・。

2.ブラームス/交響曲第2番

ブラームスはドイツ音楽の保守本流ですので、日本でも正統作曲家として取り扱われており、本もいろいろ出ています。気軽に一通りの知識を得たいと思う方は、一般向けの新潮文庫版・三宅 幸夫・著「

ブラームス (新潮文庫―カラー版作曲家の生涯)」(新潮社 \580)

あたりを読んでみてはいかがでしょうか。ブラームスに関連する風景、とりまく人物、自筆楽譜の写真などのカラー写真も満載で、楽しく安く読めてお勧めです。(このシリーズ、一時期絶版となっていたようですが、一部有名作曲家について復刊されているようです)

こちらのブラームスも。

(1)ブラームスの心象風景 〜生誕地ハンブルクの気候風土

ブラームスは北ドイツのハンブルク生まれです。ハンブルクの自然・気候・風土が、ブラームスの曲の中に大きく影響していると思います。

ハンブルクの自然条件として、冬と夏の日の出・日の入時刻を調べてみました(下記表参照)。

この比較からいえることは、夏と冬とでは、日本でも昼と夜の長さが大きく変わりますが、ハンブルクではその差が極端だというこことです。ハンブルクでは、横浜に比べて、夏は昼が2時間半近く長く、逆に冬は夜が2時間20分ほど長くなっています。ウィーンと比べても、各々1時間近く長いことが分かります。

そう、ハンブルクの冬は、夜が非常に長いのです。これがブラームスの音楽の中に、色濃く影響しているとは思いませんか?

逆に、夏は夜が非常に短く昼が長いので、明るく軽くなるのではないか、との突っ込みもありそうです(何と、夜が7時間を切っているので、暗くなってから寝て明るくなったら起きるのでは7時間睡眠が確保できない!)。

しかし、北国ハンブルクでは、夏の昼が長いといっても、太陽は地平線近くにへばりついていて、そう頭の上高くには昇らないのです。やはり、ブラームスの音楽の明るさも、そんなちょっと遠慮がちな感じ・・・。

ちなみに、夏の昼の長さと冬の夜の長さが20〜30分程度異なるのは、「日の出=太陽がちょっとでも顔を出した時刻」、「日の入=太陽が全て沈んだ時刻」ということで、昼と夜の時間の定義が太陽の直径分だけ異なることによります。横浜が20分であるのに対し、ハンブルクが30分ということは、ハンブルクの太陽の軌道がそれだけ地平線に対して「寝ている」ことを示していますね。

(日の出日の入時刻は、このサイトで計算しました)

6月21日(夏至の頃)

| 都市名 | ハンブルク | 横浜 | ウィーン |

|---|---|---|---|

| 日の出時刻 | 03時 50分 | 04時 26分 | 03時 54分 |

| 日の入時刻 | 20時 53分 | 19時 00分 | 19時 59分 |

| 昼の長さ | 17時間03分 | 14時間34分 | 16時間05分 |

| 夜の長さ | 06時間57分 | 09時間26分 | 07時間55分 |

| 昼夜の時間差 | 10時間06分 (昼が長い) | 05時間08分 (昼が長い) | 08時間10分 (昼が長い) |

12月21日(冬至の頃)

| 都市名 | ハンブルク | 横浜 | ウィーン |

|---|---|---|---|

| 日の出時刻 | 08時 34分 | 06時 46分 | 07時 42分 |

| 日の入時刻 | 16時 02分 | 16時 32分 | 16時 03分 |

| 昼の長さ | 07時間28分 | 09時間46分 | 08時間21分 |

| 夜の長さ | 16時間32分 | 14時間14分 | 15時間39分 |

| 昼夜の時間差 | 09時間04分 (夜が長い) | 04時間28分 (夜が長い) | 07時間18分 (夜が長い) |

(2)ハンブルクの冬の風景

私がその昔ハンブルクを訪れたのは、冬の12月でした。記録によると、12月14日朝にハンブルク入りし、1泊して翌12月15日に南ドイツのニュルンベルク近くに移動しています。

まさしく昼間の一番短い季節で、仕事の行き帰りは真っ暗で、車はヘッドライトを点けて走っていました。2日間とも空がどんよりと曇り、暗く寒い日だったと記憶しています。

仕事が終わってから撮影したハンブルクの夜景です。クリスマスが近かったからなのか、いつもそうなのか分かりませんが、市庁舎や教会のライトアップをしていました。(写真の右の方にあるビルの三角形は、明らかにクリスマスツリーでしょう・・・)

その晩は、初めてのドイツにもかかわらず、1人で果敢にオペラを聴こうとハンブルク国立歌劇場に行きましたが、その日は残念ながらオペラは休みで、ヘルマン・プライ(バリトン)のリサイタルでした。迷わず聴きに入りましたが、聴きなれないレーヴェの歌曲で、歌詞も分からずチンプンカンプンでした。ドイツ・リートの歌詞が理解できるドイツ人を、心からうらやましいと思いました。

ハンブルクの夜景

ハンブルクの夜景

ハンブルク国立歌劇場のチケット

ハンブルク国立歌劇場のチケット

翌日は土曜日で仕事はない移動日でした。午後のフライトだったので、午前中にハンブルクの街中を歩き回りました。

この日も、やはり暗くどんよりとした日で、ときどき小雪が舞っていました。ハンブルクの冬はこんな日の連続なのでしょう。

写真から、暗く静謐な雰囲気、冷たくピリッと張りつめた空気が伝わるでしょうか。(古いフィルムからのスキャンなので不鮮明でスミマセン)

ハンブルク市庁舎

ハンブルク市庁舎

街中の風景からは、うっすらと雪が積もって寒々とした光景であることが分かると思います。

右は、コンサートホールのムジークハレです。「

ムジークハレ Musikhalle 」とは、単に音楽ホールの意味です。ブルックナー好きには、ギュンター・ヴァントの指揮したNDR(北ドイツ放送交響楽団)の本拠地として有名ですね。現在はライスハレ Laeiszhalle Hamburg と改名したそうです。ライス Laeis とは人名だそうで、この名称変更の顛末がここに出ていました。

ここは中に入らず近くを通り過ぎただけ。前の晩に行った歌劇場とは別の建物です。(ヨーロッパでは、オペラ劇場とコンサートホールは別な施設で、これを兼用する「多目的ホール」という概念はないようです)

ハンブルク街中(正面はおそらく聖ペトリ教会)

ハンブルク街中(正面はおそらく聖ペトリ教会)

ムジークハレ(現ライスハレ)

ムジークハレ(現ライスハレ)

街中で Steinway の楽器店を見つけ(例の高名なピアノメーカの直営店らしい)、中に入ってしばらく暖を取り、記念にアルフレート・アインシュタインの「モーツァルト」のドイツ語版ペーパーバックスを買いました。当然、いまだに未読です。

残念ながら、時間の余裕も観光の準備もなかったので、ブラームスゆかりの地を訪ねたり、ブラームス関連グッズを買うことはできませんでした。

Alfred Einstein 著 "MOZART"

Alfred Einstein 著 "MOZART"

(3)第1楽章提示部の繰り返し

今回のブラームス交響曲第2番の演奏では、第1楽章の提示部を繰り返すそうです。

ブラームスの交響曲の場合、第1楽章提示部の繰り返しを行わなくともそれなりの演奏時間がかかるため、繰り返さない演奏が多いようで、繰り返す演奏は少数派のようです。

その中にあって、リピートしているCDには次のものがあるようです。(全てを確認したわけではなく、演奏時間から判断したものもあります)

・ケルテス/ウィーン・フィル(1964)

・ボールト/ロンドン・フィル(1976)

・ヨッフム/ロンドン・フィル(1976)

・バーンスタイン/ウィーン・フィル(1982)

・ムーティ/フィラデルフィア(1988)

・アーノンクール/ベルリン・フィル(1996)

一般に、ロマン派以降の交響曲はその規模が拡大し、演奏時間が長くなったため、第1楽章の提示部の繰返しを省略する演奏が多くなったようです。

しかし、本来の「ソナタ形式」では、「提示部(繰り返し)−展開部−再現部」という形式であるのが本来です。もともと「提示部」では、「第1主題」と「第2主題」の対比が示され、それを展開部、再現部で取り扱う以上、「提示部」で聴き手にきちんと認識できるように繰り返して提示する必要があります。このために繰り返す、というのがソナタ形式の本来の形なのです。音楽とは、目の前で繰り広げられる一期一会の芸術なのですから。

それが、いつしか「おなじみの曲を繰り返して聴く」という「古典芸能保存」としてのクラシック音楽の聴き方が主体となり、さらにレコード/CDといった録音鑑賞が一般化したことで、「分かっているから繰り返さなくともよい」というのが定着化したのでしょうか。さらには、録音する場合に、収録時間の制約から繰り返しを省略する、ということもあったようです。

(注:もともと、ソナタ形式は「提示部(繰り返し)−再現部(繰り返し)」というのが元祖らしいのですが、単なる再現ではつまらない、というので修飾を加えたのが発展して「展開部」になり、展開部ができたことで結果的に再現部は繰り返さなくなった、というのが歴史的経緯のようです)

提示部の繰り返しをやめるのは、作曲家の側からのアプローチもありました。提示部の「繰返し」は、作曲家が提示部に「繰り返し記号」(いわゆるリピート記号)を書くことにより指示をしているわけですが、このリピート記号を意図的に設けない曲もあります。

不勉強で詳しく調べたわけではありませんが、有名なところで最も早いのはベートーヴェンの交響曲第9番のようです。この曲は、曲全体が当時としては異例に長いこともあり、ベートーヴェンが提示部の繰返しは不要、と判断して書かなかったものと思われます。もっとも、単純に繰り返しを省略したということではなく、擬似的に提示部を繰り返しているように見せかけて、実は展開部に入ってという、確信犯的な構造になっています。

今回のブラームスの場合には、交響曲のスコアをお持ちの方はご存知と思いますが、第1、2、3番には繰返しがあり、そして第4番には繰返しがありません。第4番では、一見最初に戻って繰り返したように見せかけながら、それは既に展開部の始まり、という意外性を意図しているようです(構造としてはベートーヴェンの第9番と同様)。

繰り返す必要のない第4番には、作曲家自らがリピート記号を付けなかった訳ですから、リピート記号が付けられた第1、2、3番は、繰り返されることを想定していた、と考えられるともいえます。

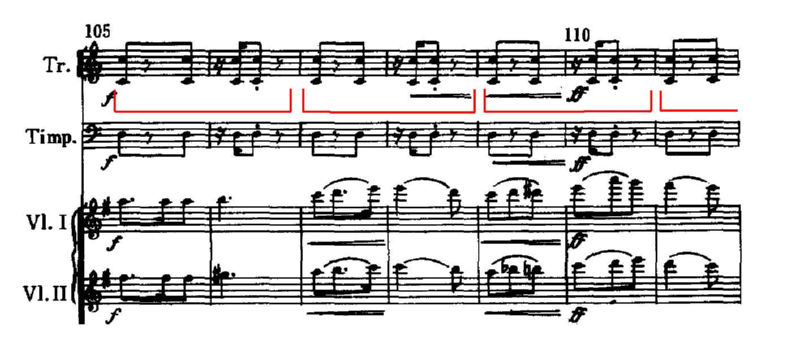

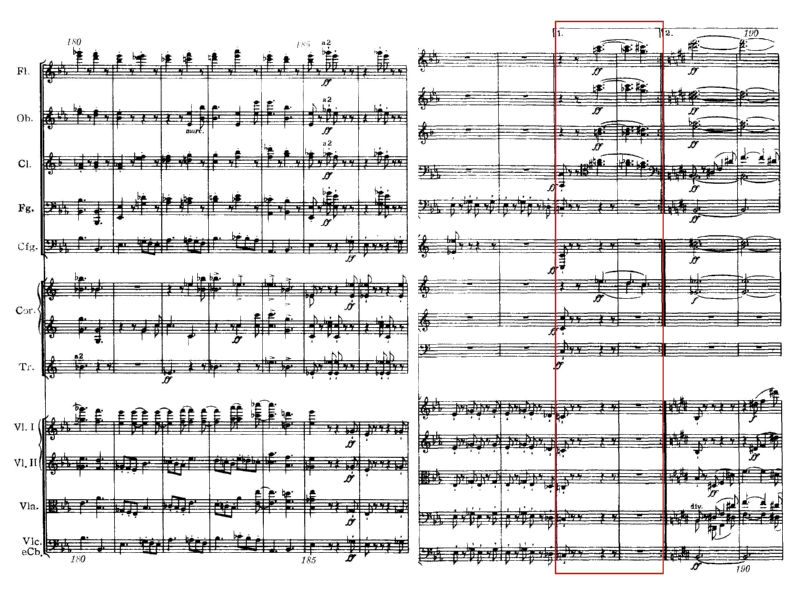

ブラームスの交響曲第2番は、繰り返さない演奏が多いので、ブラームスを聴き馴染んでいる方にも、繰返し直前のいわゆる「カッコ1」には新鮮さがあると思います(譜例7)。8小節もあるのに、これをほとんど聴いたことがない、というのは、実にもったいないというか、作曲したブラームスに失礼ではないか、という気もします。前奏では1回だった「D−Cis−D」の低弦モチーフが3回も繰り返されます。

譜例7:ブラームス/交響曲第2番・第1楽章の提示部最後

ブラームスの交響曲第1番は、第1楽章を繰り返さなくとも45分を超える大曲で、演奏によっては繰返しなしで50分かかる演奏もあります。従って、第2番以上に第1楽章を繰り返す演奏は少なくなっています。しかし、この第1番の第1楽章提示部の繰り返しは、なかなか衝撃的です。「カッコ1」自体は2小節しかなく、それ自体は序奏終わりの提示部の初めと同じなのですが、提示部最後で盛り上がったところから、暗くて不安な提示部冒頭に戻ることになるので、初めて聴くと衝撃的です。(譜例8)

繰り返している演奏としては、アーノンクール/ベルリン・フィルがあります。

譜例8:ブラームス/交響曲第1番・第1楽章の提示部最後

似たような効果は、交響曲第3番でも味わえます。ここは、提示部が一段落したところで、再び最初のF−Des−Dのモットー主題が登場するので、混沌とした展開部に行く前に、もう一度晴れ渡った提示部を味わうことができます。

私は、ブラームスの交響曲3番を最初に聴いたのがアバドの演奏で、アバドは第1楽章を颯爽としたテンポで、提示部を繰り返して演奏していたので、私のブラ3の原体験は繰り返し有です。

今回演奏するもう1曲のドヴォルザーク/交響曲第6番の方は、繰返しは行わないようです。実際の演奏やCDでも、繰返しを実行しているものはかなり少ないようです。

ドヴォルザークの第1楽章繰返しで衝撃的なのは、第9番(新世界より)でしょう。この曲は、提示部の終わりはちょっと盛り上がるのですが、そかから突然提示部に戻り、ヴァイオリンの衝撃的なトレモロがもう一度再現されるわけです。ブラームスの1番同様、結構盛り上がった状態から、暗くて不安な提示部冒頭に戻るわけです。この衝撃的な部分を聴かないのはもったいない、と思うのは私だけでしょうか。

この繰返しを最初に聴いたのは、確か小澤征爾氏指揮のサンフランシスコ響の録音だったと記憶しています。

繰り返している録音は、他にアーノンクール/コンセルトヘボウ、ケルテス/ロンドン交響楽団

があります。ケルテスも、ウィーン・フィルとの演奏では繰り返していません。

譜例9:ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」第1楽章の提示部最後

ご承知のように、ドヴォルザークの第8番は、そもそも提示部のリピート記号がありません。一見第1楽章冒頭に戻ったように見せかけて、チェロとホルンの哀愁を帯びた第1主題のあと、フルートの経過句にホルンがハーモニーの第7度の音を加えて、「あれ!違うぞ」ということに気付かせる、ベートヴェンの第9やブラームス第4番に似た仕掛けになっています。意図的にリピートしない構成とした例です。

交響曲の繰り返しの話は、いろいろ調べてまたゆっくり議論してみたいと思います。