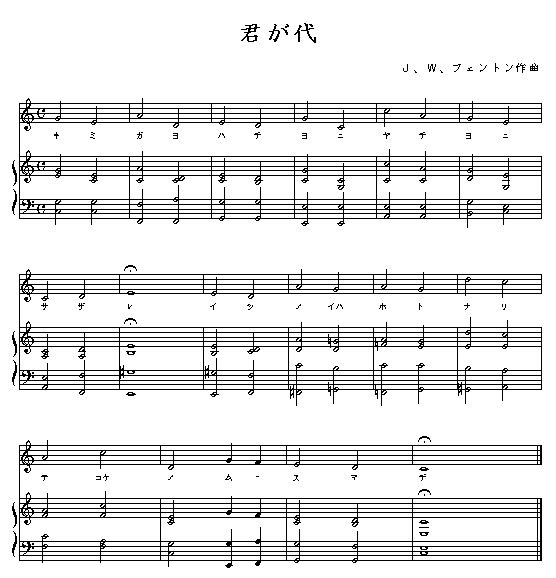

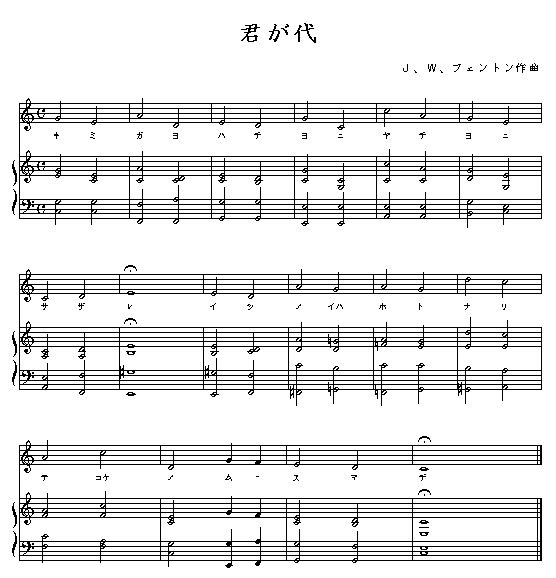

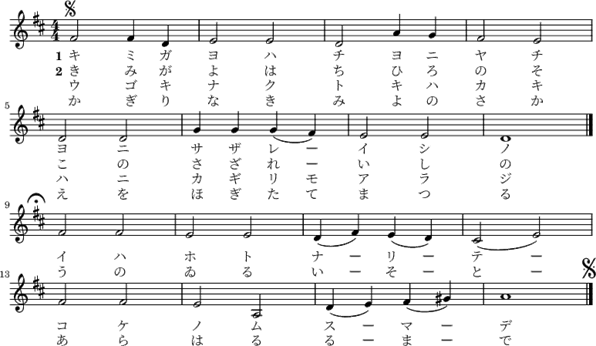

第一の君が代(フェントン作曲)

第一の君が代(フェントン作曲)

始まりはペリーの黒船来航による鎖国からの開国でしょう。そこで、全国に来訪した外国人が西洋の音楽をもたらすことになります。

最初の西洋音楽は「軍楽隊」の奏でる行進曲や国歌だったのでしょう。

ということで、最初に日本に必要となった西洋音楽としての「君が代」について。

イギリス公使が1869年(明治2年)に薩摩の国を訪問する際に、薩摩藩の軍楽隊指導者であったイギリス軍楽隊長ジョン・ウィリアム・フェントン(1831〜1890)が、儀礼として演奏する「日本の国歌」はないのかと問合せたのが発端のようです。そんなものはなかったので、急遽作ったのが「君が代」だったようです。

薩摩藩としてもどうしてよいのか分からず、とりあえず薩摩琵琶の伴奏によって歌われる「蓬莱山」の中から、慶賀の席で歌われる部分の歌詞を取り出して提示し、それにフェントンが曲を付けたのが最初の「君が代」のようです(薩摩藩士が歌う琵琶曲を、フェントンが楽譜に書き取ったということらしいが、ほとんど「詩吟」のようなもので「歌」とはいえなかったのでしょう)。

ただし、その旋律は日本語の歌詞の区切りや抑揚に全く合致していなかったので、評判が悪かったようです。

この「第一の君が代」が初めて演奏されたのは、翌1870年に薩摩藩の軍楽隊「薩摩バンド」が横浜で滞在していた「妙香寺」(中区、京浜線山手駅から本牧方向)でした(寺に碑が設置されている)。

第一の君が代(フェントン作曲)

第一の君が代(フェントン作曲)

2.第二の君が代

1880年(明治13年)に、海軍軍楽隊がイギリス式からドイツ式に改められ、指導者もフェントンからドイツ人のフランツ・エッケルト(1852〜1916)に交代しました。

そこで新たに「君が代」に曲を付け直すこととなり、その中の候補の一つが宮内省楽部の林廣守が雅楽の音階を使った現在の君が代といわれています(実際には林廣守が弟子に作らせたとか、エッケルトが作ったとの説もあるようです)。

いくつかの候補の中から林廣守作曲といわれる現在の「君が代」が選ばれ、1880年(明治13年)11月3日の天長節に初めて演奏されました。

これが「第二の君が代」です。

そのときに、エッケルトはピアノ用および吹奏楽用に西洋風の和声を付けて編曲しました。この編曲が現在でも「君が代」の公式編曲となっています。

なお、吹奏楽用は「変ロ長調」でした。

(このエッケルトの素晴らしい編曲が、この「君が代」が愛されて長く歌われる要因であることも事実でしょう。特に4小節目の和声! ただし日本音階に基づいた和声ではない)

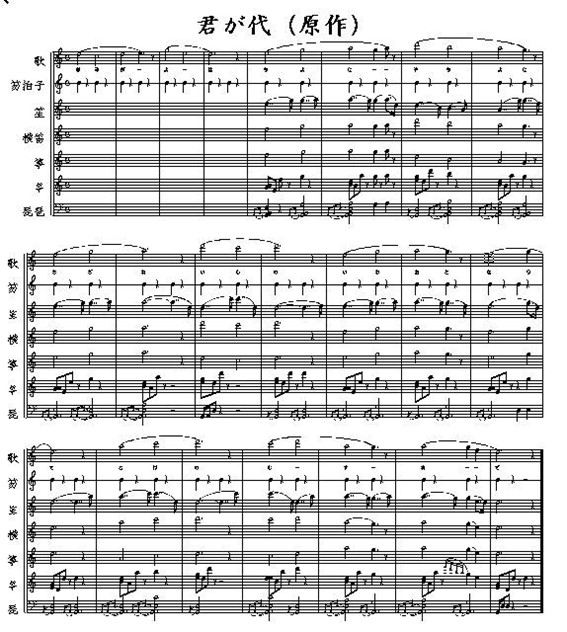

第二の君が代(林廣守作曲)

第二の君が代(林廣守作曲)

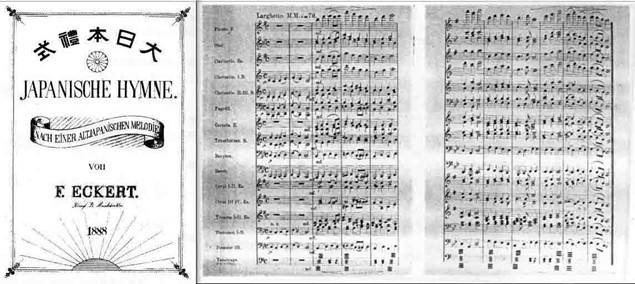

第二の君が代(林廣守作曲、エッケルト編曲の吹奏楽版)1888年(明治21年)に「大日本礼式 Japanische Hymne (von F.Eckert))」として公布されたもの。

第二の君が代(林廣守作曲、エッケルト編曲の吹奏楽版)1888年(明治21年)に「大日本礼式 Japanische Hymne (von F.Eckert))」として公布されたもの。

3.第三の君が代

これで無事に国歌ができあがったのかというと、そういうわけではなかったようです。

ここで作られたものはあくまで「軍楽隊の儀礼用」であって海軍省や宮内省が勝手に作ったものであり、「国を代表する歌」とはみなされませんでした。

当時の日本の西洋音楽は文部省が統括することになっており、右も左も分からない文部省は1879年(明治12年)に「音楽取調掛」を作って調査・研究を進めることにしました。上記の「君が代」は「音楽取調掛」の全く関与しないところで成立したので認められなかったのでしょう。

この現代まで続く「役人体質」「縦割り縄張り体質」から「国歌の制定は文部省が主導して行う」ということになったようです。そこから先が紆余曲折・・・。

音楽取調掛としては、薩摩藩が先走ることによって出来上がった「君が代」をそのまま国家にするつもりはなく(そもそもの歌詞が薩摩で歌われていたもの)、まずは「唱歌」のひとつとして「君が代」を扱い、普及した後にあらためて国歌を選定することとしたようです。(これまた役人によくある「先送り」というやつ)

そして、1881年(明治14年)に告示された文部省音楽取調掛編纂『小学唱歌集・初編』には、薩摩藩が選んだ「君が代」の歌詞をもとに改作し(詞を改作したのは音楽取調掛所属の稲垣千頴(ちかい))、イギリス人作曲家サミュエル・ウェブ(1740〜1816)のメロディをあてはめて「唱歌 第二十三番 君が代」として掲載しました。(ウェブの生没年から分かるようにメロディは単に借用しただけ)

「作詞:古歌(源三位頼政)並びに稲垣千頴の改作、作曲:英国古代の大家ウェッべの古歌」と記されて、現在の(林廣守の作った)旋律とは異なるものとなっています。歌詞も「2番」まであります。

第三の君が代(小学唱歌集・初編に掲載。作詞:古歌(源三位頼政)並びに稲垣千頴の改作、作曲:英国古代の大家ウェッべの古歌。

第三の君が代(小学唱歌集・初編に掲載。作詞:古歌(源三位頼政)並びに稲垣千頴の改作、作曲:英国古代の大家ウェッべの古歌。

1.君が代は 千代に八千代に

さざれいしの 巌(いわお)となりて

苔(こけ)のむすまで 動きなく

常盤(ときは) かきはに かぎりもあらじ

2.君が代は 千尋(ちひろ)の底の

さざれいしの 鵜(う)のいる磯と

あらわるるまで かぎりなき

みよの栄(さかえ)を ほぎたてまつる

4.最終的に決着した「君が代」

そうはいっても、林廣守作曲の「君が代」の方が「日本調」であって評判がよく、海外との接触が多い海軍省では、1888年(明治21年)に林廣守作曲・エッケルト編曲「君が代」の吹奏楽譜を印刷して「大日本礼式 Japanische Hymne (von F.Eckert))」として各官庁や各条約国に送付して使用することとしました(画像は上記に掲載)。ただし、あくまで「国歌」ではなく「儀式用の日本の頌歌(アンセム)」という位置付けでした。

その後、1890年(明治23年)になって、文部省はあらためて音楽取調掛に祝祭日に歌うべき唱歌の作成を指示しました。その結果、1893年(明治26年)」に、文部省制定「祝日大祭日歌詞並楽譜」が公布されました。

そこには8曲の儀式用唱歌が定められ、「君が代」はウェブのメロディではなく林廣守のメロディが採用され、歌詞は古歌、作曲者は林廣守とされました。このときに海軍省の吹奏楽編曲も原曲の「変ロ長調」から1音上げて「ハ長調」とされました。

8曲は下記のとおりで、その楽譜はこちらのサイトで確認できます。作曲者のほとんどは皇室の雅楽家です。

1.君が代

古歌

林廣守作曲(1831〜1996、雅楽家)

2.勅語奉答

勝安芳作歌

小山作之助作曲(1864〜1927)

3.一月一日

千家尊福作歌

上真行作曲(1851〜1937、雅楽家)

4.元始祭

鈴木重嶺作歌

芝葛鎮作曲(1849〜1918、雅楽家)

5.紀元節

高崎正風作歌

伊沢修二作曲(1851〜1917)

6.神嘗祭

木村正辞作歌

辻高節作曲(1842〜1905、雅楽家)

7.天長節

黒川真頼作歌

奥好義作曲(1857〜1933、雅楽家)

8.新嘗祭

小中村清矩作歌

辻高節作曲

さらに1897年(明治30年)になって、陸軍省も「『君が代』ハ陛下及皇族ニ対シ奉ル時ニ用ユ」と通達し、ここにおいて「君が代」はようやく林廣守作曲・エッケルト編曲のものに統一されることとなりました。

なお、この段階でも「君が代」は「国歌」ではなく、日本国としての公式行事あるいは皇室が出席する場における「儀式用の日本の頌歌(アンセム)」という位置付けは変わりませんでした。

「君が代」が「国歌」となるのは、1999年(平成11年)の「国旗及び国歌に関する法律」(国旗国歌法)によってです。

(これについては、いろいろな議論や意見がありますが、ここではこれ以上深入りしません)

参考資料

拡大解釈と応用を経て現在に受け継がれる伝統的日本歌曲を三つの「君が代」から考察する試み