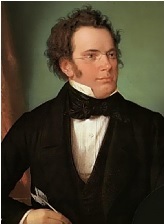

フランツ・ペーター・シューベルト(1797〜1828)

フランツ・ペーター・シューベルト(1797〜1828)Franz Peter Schubert

シューベルトは、ベートーヴェンが存命中のウィーンに生まれ、音楽や文学好きの仲間たちに囲まれながら音楽活動を行い、モーツァルトよりも短命な31年の生涯をウィーンの街で過ごしました。

没年はベートーベンが亡くなった翌年ですので、その生涯はほとんどベートーヴェンと重なります。

しかし、その音楽はベートーヴェンから一歩進み、市井に暮らす庶民の喜怒哀楽や若者特有の孤独感や不安、憧れや夢見るような「ささやかな幸福感」に満ちています。そして一方では底の見えない深い闇も抱えています。それを音楽史的には「ロマン派」と呼ぶのでしょう。

私は、長い間シューベルトには「お坊ちゃま」的な天真爛漫さ、甘さ、楽天的なイメージを持っていました。ところが、晩年の作品などを聴くにつれ、とてつもない絶望感、やるせない焦燥感や深い闇、そして救いようのない諦念が見えてきました。

ということで、自分の整理も含めて、生涯やその音楽を簡単におさらいします。

(注)曲名に付けられた識別番号「D ***」は「ドイチュ番号」と呼ばれるもので、シューベルト研究者のオットー・エーリヒ・ドイチュ(1883〜1967)がシューベルトの全作品を作曲順に付番したものです。

フランツ・ペーター・シューベルト(1797〜1828)

フランツ・ペーター・シューベルト(1797〜1828)

Franz Peter Schubert

1.シューベルトの生涯

1797年1月31日:ウィーン郊外で生まれる。

父フランツ・テオドールは学校教師。母マリー・エリーザベトとの間に14人の子供をもうけたが、成人したのはそのうち5人。

フランツ・ペーターは4番目で、3人の兄と1人の妹がいた。そのうち次男のフェルディナントが、フランツ・ペーターの没後作品を管理し、交響曲「ザ・グレート」のスコアをシューマンに見せて世に広めることとなる。

1803年(6歳):父にヴァイオリンを、長兄イグナツにピアノを習い始める。

1804年(7歳):教会オルガニストのホルツァーに音楽を習い、教会合唱団で歌い始める。

1808年(11歳):コンヴィクト(国立の寄宿制神学校)に入学。

1810年(13歳):この頃から作曲を始める。連弾のための「幻想曲」(D 1)。

1811年(14歳):歌曲、室内楽、交響曲への試みが始まる。

1812年(15歳):母マリー・エリーザベト死去。ウィーン宮廷楽長のサリエリに作曲を習い始める。

1813年(16歳):父がアンナ・クライアンベックと再婚。

交響曲第1番(D 82)を作曲し、コンヴィクトのオーケストラで初演。

変声期を迎え「宮廷児童合唱」の務めが果たせなくったためコンヴィクトを退学。ザンクト・アンナ師範学校に入学して教師を目指す。

1814年(17歳):父の学校の助教員となる。歌曲「糸を紡ぐグレートヒェン」(D 118)、「羊飼の嘆きの歌」(D 121)。

1815年(18歳):交響曲第2番(D 125)、交響曲第3番(D 200)、歌曲を145曲作曲(「魔王」(D 328, Op.1)、「野ばら」(D 257, Op.3-3)など)。

ナポレオン後のヨーロッパ社会の体制を話し合う「ウィーン会議」開催(ワルツが流行し「会議は踊る、されど進まず」)。ウィーンは宰相メッテルニヒによる小市民的質素な生活「ビーダーマイヤー」の時代となる。

1816年(19歳):交響曲第4番 C-moll 「悲劇的」(D 417)、第5番 B-dur(D 485)、歌曲「さすらい人」(D 489)、「子守歌」(D 498)。

この頃から、友人の家でシューベルトの音楽を楽しむ集まりが開かれるようになり、後に「シューベルティアーデ」と呼ばれるようになる。

(仲間内では、シューベルトが新しい参加者が来るたびに「彼は何できるんだい? Kann er was? 」と尋ねるので「カネヴァスの会」と呼ばれていたらしい)

友人シュウパンが、ゲーテの詩に付けた曲を何曲かゲーテに送るが返事なし。

1817年(20歳):実家を出て友人ショーバーの下宿に居候し、教員活動をやめ作曲に専念するようになる。

歌曲「死と乙女」(D532)、「楽に寄す」(D 547)、「ます」(D 550)。交響曲第6番 C-dur(D 589)。

12月、父が学校の校長となり、教師として呼び戻される。

(この頃までが「前期」と呼ばれる)

1818年(21歳):夏にハンガリーの貴族エステルハージ伯爵家の音楽教師として2人の令嬢マリー(16歳)とカロリーネ(13歳)に音楽を教える。ピアノ連弾曲が多く作られた(ソナタ B-dur D 617、Op.30)、「フランスの歌による変奏曲」(D 624、Op.10、1822年の出版時にベートーヴェンに献呈)など)。

カロリーネとの間に恋が芽生えたという「伝説」が映画「未完成交響楽〜決め台詞が『我が恋の終わらざるがごとく、この曲も終わることなし』」の題材になった。

1819年(22歳):経済的自立を目指し劇場作品を手掛けるようになる。歌劇「双子の兄弟」(D 647)がケルントナートーア劇場で初演された。

1820年(23歳):歌劇「魔法の竪琴」(D 644)をアン・デア・ウィーン劇場で初演。ピアノ五重奏曲「ます」(D 667)。

この年には未完成作品が多い(中期の危機)。

1821年(24歳):歌曲「魔王」が作品1として出版され好評を博す。続けて歌曲「糸を紡ぐグレートヒェン」(作品2)、4曲のゲーテ歌曲が「作品3」として出版される。

この頃からシューベルトの作風に大きな変化がみられる(後期)。

1822年(25歳):交響曲 H-moll(未完成、D 759)を作曲(第3楽章のトリオ前までのスケッチ、20小節のスコアまでで中断)。ピアノ曲「さすらい人幻想曲」(D 760)。

1823年(26歳):ピアノソナタ第14番 A-moll(D 784)。劇随伴音楽「ロザムンデ」(D 797)、歌曲集「美しい水車小屋の娘」(D 795)。

1824年(27歳):この年ベートーヴェンの交響曲第9番が初演される。

管楽器を含む八重奏曲 F-dur (D 803, Op.166)、弦楽四重奏曲第13番 A-moll「ロザムンデ」(D 804、Op.29)、弦楽四重奏曲第14番 D-moll「死と乙女」(D 810)。

夏をエステルハージ家の2度目の音楽教師として過ごす。連弾用のピアノソナタ C-dur(D 812)、アルペジョーネソナタ(D 821)。

1825年(28歳):ピアノソナタ第16番 A-moll(D 845)。

夏から秋にかけて北オーストリアを旅行、グムンデン〜ガスタインで「交響曲の作曲に取りかかっていた」といわれ幻の「グムンデン=ガスタイン交響曲」と呼ばれる(今日では「大ハ長調交響曲(第8番)」だというのが定説)。ピアノソナタ第17番 D-dur(D 850)。

1826年(29歳):宮廷楽長サリエリが退職して順送りで空席となっていた宮廷副楽長に応募するが落選。

弦楽四重奏曲 G-dur(D 887)、ピアノソナタ第18番 G-dur(D 894)

1827年(30歳):尊敬するベートーヴェン死去、シューベルトもその葬列に加わる。

歌曲集「冬の旅」(D 911)、ピアノ三重奏曲第1番 B-dur(D 898)、第2番Es-dur(D 929)、ピアノ曲「4つの即興曲」(D 899)

1828年(31歳):ピアノ連弾「幻想曲」F-moll(D 940、エステルハージ伯爵の令嬢カロリーネに献呈)。交響曲第8番 C-dur 「ザ・グレート」(これは第6番に対して「大きい方のハ長調」という呼び方)(D 944)。弦楽五重奏曲C-dur (D 956)、3曲のピアノソナタ第19番 C-moll(D 958)、第20番 A-dur(D 959)、第21番 B-dur(D 960)。ホルン独奏付きの歌曲「流れにて」(D 943)。

11月19日、腸チフスにより死去。(一説では梅毒治療のための水銀中毒とも)

没後の 1838年にロベルト・シューマンがウィーンに立ち寄った折、シューベルトの兄フェルディナントから見せられた交響曲第8番 C-dur 「ザ・グレート」の手稿をライプツィヒに持ち帰り、メンデルスゾーンによって初演された。

その後、ジョージ・グローヴ、アーサー・サリヴァンなどによって埋もれていた作品が発見され、多くはブライトコプフ社から刊行された。交響曲はブラームスが校訂して1897年に刊行された。

2.シューベルトの死因について

シューベルトの死因は、公式には「腸チフス」と言われていますが、これは当時の「発熱と意識障害」による死因に一般的に付けられた病名らしいので、真の原因は不明のままです。

喜多尾道冬氏の「シューベルト」(朝日選書)によると、シューベルトは1822年(25歳)の11月のシューベルティアーデの記録帖に「酒、娘、歌を愛さないものは一生の不作!」と記載し、翌年の3月に身体の不調で外出できない時期があったことから、この頃に娼館での体験があったのではないと推測しています(梅毒の初期症状は、感染から約3か月後に現われる)。

当時のウィーンの市民社会では、男性は安定した経済基盤がないと結婚できず(今の日本や韓国と似ている?)、結婚の自由に対する制約が大きかったようで、そこから外れた男性はもっぱら「夜の街」に出かけたようです。(さらに、良家のお坊ちゃまは、そういうところに行かないように女中、小間使いを相手にするよう親が仕向けたという。アルバン・ベルクなどもその口で、女中との間に隠し子がいました)

この時期がちょうど「未完成」の作曲時期であり、この「梅毒感染によって死を意識した」ことがシューベルトの作風の変化に大きく影響したともいわれています。

当時の梅毒の治療には「水銀を含む軟膏の塗布」というのが一般的だったようで、シューベルトもそういった治療を受けたようです。

断定はできないものの、シューベルトの死因はこういった「梅毒の水銀治療」の結果による「水銀中毒」なのではないかとも言われています。

(清純可憐なシューベルトの「歌曲」のイメージを壊さないよう、あまり表立って言われることは少ないようですが、後期のシューベルトの作品を理解する上では重要な背景かもしれません)

3.シューベルトの主な作品

3.1 交響曲

シューベルトは、8曲の交響曲を作曲しています。

かつては、幻の「グムンデン=ガスタイン交響曲」が存在するのではないかとか、未完成だった「交響曲 H-moll(未完成、D 759)」には番号を振らないなど、いろいろな経緯があって、シューベルトの交響曲の付番には混乱が生じています。

この記事では、最新の「新シューベルト全集」の付番に従っています。従って、「未完成」は第7番、ハ長調の「ザ・グレート」は第8番としています。

8曲の交響曲は、交響曲第1番〜第6番と、第7番「未完成」と第8番「ザ・グレート」の間に大きな変化があります。

第6番までは、モーツァルトに憧れながら、ハイドン風の古典的な内容になっています。オーケストラの編成も小規模です。

第6番を作曲したのは1817年(20歳)なので、ベートーヴェンは既に第8番(1814年)までの作曲・初演を終えていますが、第9番(1824年)はまだ作曲していません。

そんな背景からは、この時期までは、こと交響曲に関しては「ベートーヴェンを越えよう」という考えはなかったものと思われます。

第7番「未完成」と第8番「ザ・グレート」では、オーケストラにトロンボーンが加わって規模が大きくなり、1つの楽章の長さも格段に大きくなります。明らかにベートーヴェンを意識し、それを越えようとしてる気配もあります。

第7番がなぜ未完成で放置されたかについては、諸説があって定説はないようです。最も即物的なのが、第1楽章が 3/4拍子、第2楽章が 3/8拍子でともに3拍子なので、第3楽章のスケルツォ(これも3拍子)を書き始めたところではたと筆が止まってしまい、どうしようか思案しているうちに寿命が尽きてしまったという説が何となく納得できるような気がします。第1楽章か第2楽章を別のものに差し替えることも考えていたのでしょうか。

今となっては、空想するしかありません。

交響曲の音源はたくさんありますので、それぞれ「推し」の演奏を見つけてください。

交響曲第7番「未完成」の「ベーレンライター版」による演奏とうたっていものには、次のものがあります。

インマゼール指揮/アニマ・エテルナ(ピリオド楽器)

(ただし、第1楽章最後はディミヌエンドしている)

そのた、下記のものもベーレンライター版による演奏のようです。

アンドレス・オロスコ・エストラーダ指揮フランクフルト放送響

アンナ・ハンドラー指揮フランクフルト放送響

原田慶太楼指揮富士山静岡交響楽団(静響)

3.2 歌曲

シューベルトは「歌曲王」と呼ばれているので、シューベルトを語るのに「歌曲」を避けて通るわけには行きません。

ただ、数が多いし、ドイツ語だし、声楽はちょっと苦手、という人も多いでしょう。

シューベルトのキーワードである「さすらい」「憧れ」「哀しみ」を理解するには、やはり晩年の歌曲集「冬の旅」を聞いてみる必要があるでしょう。

バリトン歌手であるディートリヒ・フィッシャー・ディスカウの歌唱は、シューベルトの、そしてドイツ・リートの深みに導いてくれると思います。

歌曲集「冬の旅」(日本語訳詞付)

歌曲集「冬の旅」(日本語訳詞付)

本来バリトンが歌うことが多いのですが、こちらのイアン・ボストリッジ(テノール)の歌には情感がこもっていると思います。日本語訳詞はありませんが。

定版は、

ディートリッヒ・フィッシャーディースカウ(バリトン)とアルフレート・ブレンデル(ピアノ)

でしょうか。

3.3 ピアノ曲

シューベルトを語る上で、ピアノ曲も欠かせません。

シューベルト自身は、そんなにピアノは上手くなかったといいますが、最晩年(死の3カ月前)の3つの連作ピアノソナタは、モーツァルトの最後の3つの交響曲(第39、40、41番)に匹敵する、シューベルトの魂からの音楽だと思います。

第19番 C-moll D 958

第20番 A-dur D 959

第21番 B-dur D 960

これも音源はたくさんありますが、第21番の楽譜付きの演奏を。

人生の最後が幸せだったとは思えません。もがき、苦しみ、叫び、そしてあきらめ、まだ未練が・・・。出口の見えない音楽です。

ピアノソナタ第21番 B-dur D 960 (楽譜付き。演奏はスティーヴン・コヴァセヴィチ)